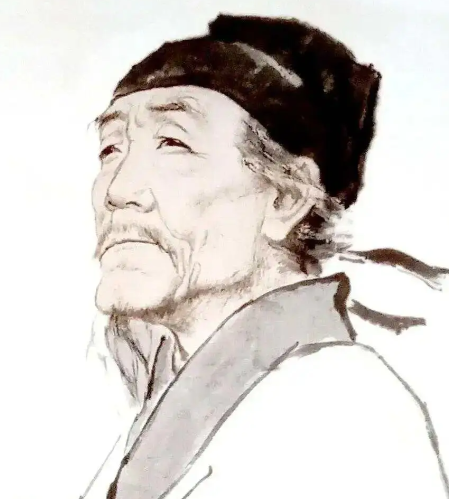

在中国古典诗歌的星空中,杜甫(712年2月12日—770年)如同一颗永不熄灭的恒星,以1400余首传世诗篇照亮了盛唐转衰的历史天空。这位被后世尊为“诗圣”的文学巨匠,以“沉郁顿挫”的诗风和“致君尧舜”的济世情怀,将个人命运与时代洪流紧密交织,开创了现实主义诗歌的巅峰。

一、家世渊源:诗书传家的文化基因

杜甫出生于河南巩县(今河南巩义)的京兆杜氏家族,其血脉可追溯至西晋名臣杜预。祖父杜审言是初唐“文章四友”之一,官至膳部员外郎,其“恃才傲世”的文人风骨深刻影响了杜甫的创作性格。父亲杜闲曾任兖州司马,母亲崔氏出自清河名门,这样的家庭环境为杜甫提供了深厚的文化滋养。

少年时期的杜甫展现出惊人的文学天赋:7岁能诗,15岁扬名洛阳文坛,曾与公孙大娘弟子共赏剑器之舞,在岐王李隆范宅邸聆听李龟年清歌。这些早年经历不仅塑造了他“读书破万卷”的学识根基,更培养了对艺术与人生的敏锐感知。

二、仕途沉浮:理想与现实的激烈碰撞

杜甫的仕途轨迹堪称唐代知识分子的典型缩影。开元二十三年(735年)科举落第后,他开启长达十年的“裘马清狂”漫游生活,足迹遍及吴越、齐赵。天宝三载(744年)与李白在洛阳相遇,两位诗坛巨匠的“醉眠秋共被,携手日同行”成为文学史上永恒的佳话。

天宝六载(747年),因权臣李林甫制造“野无遗贤”的政治闹剧,杜甫再次科举失利,被迫开启“朝扣富儿门,暮随肥马尘”的困守长安生涯。这段经历使他深刻洞察社会矛盾,创作出《兵车行》《丽人行》等揭露时弊的力作。安史之乱爆发后,他冒死奔赴灵武投奔唐肃宗,被授左拾遗却因直言进谏遭贬,最终彻底告别仕途,辗转流寓成都、夔州等地。

三、诗歌成就:诗史互证的文学丰碑

杜甫的诗歌创作堪称唐代社会的百科全书。其代表作“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)与“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》),以白描手法记录了安史之乱中百姓的悲惨遭遇;《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间”的呐喊,展现了超越个人苦难的博大胸怀;《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的千古绝唱,将生命意识与宇宙观完美融合。

在艺术形式上,杜甫实现了诸体兼备的突破:五律《春望》、七律《蜀相》、古体诗《北征》、歌行体《秋兴八首》等,均达到炉火纯青的境界。他首创“即事名篇”的新乐府体例,直接启迪了中唐白居易等人的新乐府运动。宋代文人苏轼评价:“古今诗人众矣,而杜子美为首”,精准概括了其在诗歌史上的崇高地位。

四、精神遗产:士人品格的永恒标杆

杜甫的人格魅力与其诗作同样熠熠生辉。他始终秉持儒家“仁政”思想,即便自身困顿潦倒,仍心系苍生疾苦。在成都草堂时期,他亲自耕作、与农人交往,创作出《春夜喜雨》等充满生活气息的作品;晚年漂泊湘江时,在《江南逢李龟年》中以“正是江南好风景,落花时节又逢君”的含蓄笔法,寄托对开元盛世的深切追忆。

这种“穷年忧黎元”的精神境界,使其成为后世文人的人格楷模。南宋陆游“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”的爱国情怀,清代顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的担当意识,皆可追溯至杜甫的精神血脉。1962年,杜甫诞辰1250周年之际,世界和平理事会将其列为当年纪念的世界文化名人之一,彰显其跨越时空的普世价值。

五、后世影响:文化基因的永恒传承

杜甫的影响力早已突破文学范畴。在书法领域,他提出的“书贵瘦硬”理论影响深远;在史学研究方面,其诗作被视为“诗史”,为考证唐代社会提供了珍贵的一手资料。日本平安时代文人白居易集、朝鲜王朝汉诗创作,均可见杜甫诗风的深刻烙印。