在中国文学史上,“唐宋八大家”与“诗圣杜甫”如同两颗并峙的星辰,前者以散文革新引领时代,后者以诗歌成就辉映千古。然而,当我们将杜甫的文学地位与“唐宋八大家”并列时,一个关键问题浮现:为何这位被后世尊为“诗圣”的巨匠,未能跻身这一散文领域的顶级阵营?这一疑问的解答,需从文体属性、时代背景与文学运动三个维度展开剖析。

一、文体壁垒:诗歌与散文的“楚河汉界”

“唐宋八大家”的评选标准,本质上是文体分类的产物。这一称谓最早源于明代朱右编选的《八先生文集》,后经唐顺之《文编》、茅坤《唐宋八大家文钞》等文献的强化,最终确立为唐代韩愈、柳宗元与宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。其核心标准有二:文体限定为散文,贡献聚焦于古文运动。

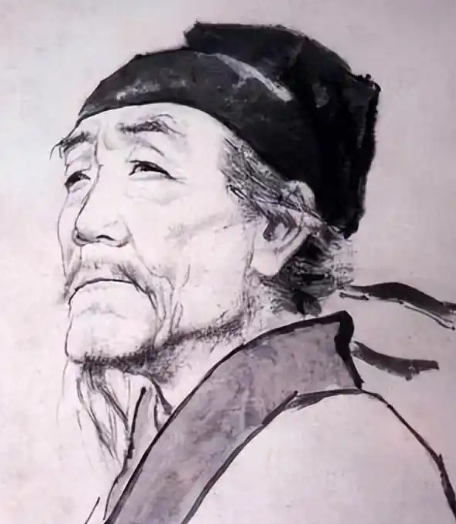

杜甫的文学成就集中于诗歌领域。他现存1400余首诗作,涵盖律诗、古体诗、乐府诗等多种体裁,以“三吏”“三别”反映社会现实,以《秋兴八首》抒发家国情怀,其诗歌语言精练、意境深远,被后世誉为“沉郁顿挫”的典范。然而,杜甫的散文创作几乎可以忽略不计。据《旧唐书·杜甫传》记载,他仅留下《祭故相国清河房公文》等少量骈文,且未在散文领域形成系统性影响。这种文体上的“偏科”,直接导致他无法跨越“八大家”的文体门槛。

对比之下,韩愈的《师说》、柳宗元的《捕蛇者说》、欧阳修的《醉翁亭记》等散文名篇,均以“文以载道”为宗旨,通过自由流畅的叙事与议论,突破六朝骈文的形式束缚。这种文体革新与杜甫的诗歌创作属于完全不同的轨道。

二、时代错位:盛唐气象与中唐变革的时空隔阂

杜甫(712—770年)的生平与“唐宋八大家”成员存在显著的时代错位。八大家中,唐代仅韩愈(768—824年)、柳宗元(773—819年)两人,且他们的文学活动集中于中唐时期;而杜甫活跃于盛唐向中唐过渡的阶段,其创作高峰早于韩愈、柳宗元数十年。

这种时间差背后,是文学思潮的剧烈变迁。杜甫所处的盛唐,诗歌是绝对的主流文体,李白、王维等诗人以浪漫主义或山水田园题材主导文坛,散文尚未成为改革焦点。而韩愈、柳宗元发起古文运动时,唐朝已历经安史之乱(755—763年),藩镇割据、宦官专权导致社会动荡,骈文因形式僵化、内容空洞逐渐失去生命力。韩愈在《进学解》中痛陈:“沉浸醲郁,含英咀华,作为文章,其书满家。上规姚姒,浑浑无涯;周诰、殷《盘》,佶屈聱牙。”他主张恢复先秦两汉散文的质朴文风,以“文道合一”对抗骈文的浮华。

杜甫虽亲身经历安史之乱,其诗歌如《北征》《无家别》等深刻反映战乱之苦,但他的文学实践始终围绕诗歌展开,未参与古文运动的理论构建或创作实践。这种“时代任务”的差异,使得杜甫与八大家在历史坐标中分属不同维度。

三、运动缺席:古文革新与诗歌传统的路径分歧

“唐宋八大家”的本质,是古文运动的核心团队。这一运动以韩愈、柳宗元为领袖,旨在通过复兴散文革新文风、重建儒家道统,其影响力贯穿中唐至北宋。宋代六大家(欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩)均直接或间接受韩、柳思想影响,形成跨时代的文学联盟。

杜甫的文学路径则截然不同。他继承了《诗经》的现实主义传统,通过诗歌“致君尧舜”的政治理想,其创作更接近白居易倡导的“新乐府运动”——以诗歌为工具,揭露社会矛盾,推动政治改良。尽管杜甫的诗歌与古文运动均关注社会现实,但前者依赖韵律与意象,后者依赖逻辑与叙事,二者在表达方式与思想载体上存在根本区别。

此外,古文运动的参与者对诗歌的态度颇为复杂。韩愈虽写有“江作青罗带,山如碧玉簪”等名句,但其核心身份是散文家;柳宗元更明确表示“文有二道,辞令褒贬,本乎著述者也;比喻纵衡,本乎诗者也”,将诗歌与散文严格区分。这种文体自觉,进一步强化了八大家与杜甫的领域隔离。