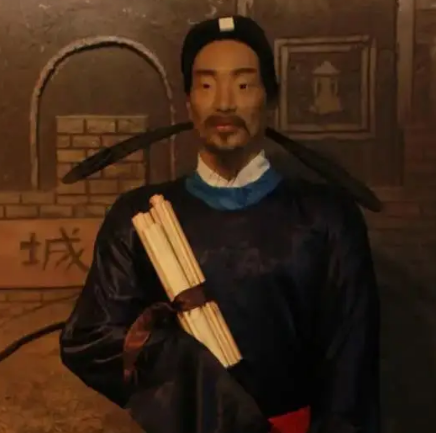

在中国浩瀚的历史长河中,孙伏伽这个名字或许并不如李白、杜甫般耳熟能详,但他作为中国科举史上有据可查的第一位状元,其生平事迹却如同一颗璀璨的星辰,照亮了唐朝初期的政治天空。

一、早年经历:从隋朝小吏到唐朝新贵

孙伏伽,字伏伽,生于隋朝开皇年间,贝州武城(今河北省故城县,一说山东武城县)人。他出身于书香门第,自幼聪慧好学,对儒家经典有着深入的研究。成年后,孙伏伽涉足官场,最初在隋朝担任小吏,后因政绩卓著,逐渐升迁至万年县法曹参军,负责审理刑狱、督捕奸盗,成为一县司法事务的重要官员。

然而,隋朝末年,天下大乱,民不聊生。孙伏伽敏锐地察觉到隋朝的衰败已不可逆转,于是选择了归顺新兴的唐朝政权。这一决定,不仅为他个人的仕途带来了转机,更为他日后成为科举状元奠定了基础。

二、直言进谏:开启唐朝纳谏之风

唐朝建立后,唐高祖李渊广开言路,鼓励官员直言进谏。孙伏伽抓住这一历史机遇,连上三折,直陈时弊,针砭朝政。他首先指出隋朝灭亡的原因之一是皇帝听不得批评,闻过则怒,因此劝告李渊要虚怀纳谏,广开言路,选贤任能,励精图治。其次,他批评隋末皇帝贪图安逸享乐,官场淫风四起,是王朝灭亡的征象,劝告李渊不要沉迷于声色犬马,要雅正社会风气。最后,他强调隋朝灭亡的另一个原因是皇帝身边的人乱国,因此劝告李渊要慎重挑选皇太子及诸王身边的人,防止身边的人误国坏事。

孙伏伽的进谏言辞恳切,切中时弊,使唐高祖深受感动。李渊称赞他“既怀凉直,宜处宪司”,并任命他为治书侍御史,掌评全国审判定案中的疑事。孙伏伽的直言进谏,不仅开启了他个人的仕途坦途,更为唐朝初期的纳谏之风树立了榜样。

三、科举状元:历史性的突破

武德五年(622年),唐朝举行了第一次科举考试。孙伏伽作为一位已经身居高位的官员,本无需再参加科举考试以求功名。然而,他深知科举制度对于国家选拔人才的重要性,也明白自己作为官员,更应具备真才实学。于是,他毅然决定参加科举考试,并以甲榜第一名的成绩高中状元,成为中国科举史上有据可查的第一位状元。

孙伏伽的科举状元身份,不仅是他个人才华的体现,更是唐朝科举制度初创时期的一次重要突破。他的成功,激励了无数士子投身于科举考试之中,为唐朝乃至后世的科举制度奠定了坚实的基础。

四、仕途生涯:忠直诚恳,敢于直言

成为状元后,孙伏伽的仕途更加顺遂。他历任大理少卿、刑部郎中、户部侍郎、大理寺卿等职,最终出任陕州刺史。在任期间,他始终保持着忠直诚恳、敢于直言的品格。

唐太宗李世民即位后,孙伏伽继续受到重用。他多次上书劝谏李世民要勤政爱民、虚怀纳谏。有一次,李世民因迷恋打猎而疏于朝政,孙伏伽得知后,竟敢当街拦住李世民的马车,跪在马前死谏:“陛下今天出门,就请从老臣身上踏过去。”李世民大怒,欲斩孙伏伽,但孙伏伽面无惧色,慷慨陈词:“夏朝的关龙逢因直言进谏而被杀,我情愿和他在九泉之下相见,也不愿意再侍奉陛下了。”李世民听后转怒为笑,称赞孙伏伽是诚信有勇的忠臣,并取消了打猎计划。

五、晚年生活:恬然归隐,寿终正寝

永徽五年(654年),年老体衰的孙伏伽辞官归乡,回到武城县老家享受晚年生活。他恬然归隐山野,不再过问朝政,但心中仍牵挂着国家的命运和百姓的福祉。显庆三年(658年),孙伏伽在家中安然离世,享年七十余岁。唐高宗获悉后甚是悲痛,下诏赐谥、赠官,并由官府出资为他举办了一场风光的葬礼。

孙伏伽的一生,是传奇的一生,也是辉煌的一生。他作为中国科举史上有据可查的第一位状元,不仅以其卓越的才华和忠直的品格赢得了后世的赞誉,更以其直言进谏的精神为唐朝初期的政治清明做出了重要贡献。他的事迹和精神,将永远铭刻在中国历史的长河中,激励着后人不断前行。