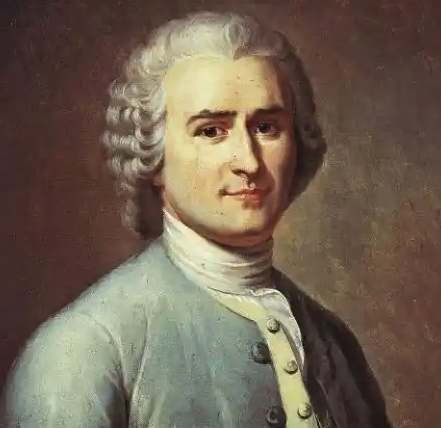

在法国启蒙运动的璀璨星空中,让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的名字始终与“自由”“平等”“社会契约”等关键词紧密相连。然而,当人们试图用国籍标签定义这位思想巨匠时,却常陷入“瑞士人”与“法国人”的争议漩涡。这场跨越三个世纪的身份之辨,实则是理解卢梭思想本质的密钥——他的思想既根植于日内瓦的土壤,又在巴黎的启蒙浪潮中绽放异彩,最终成为全人类的精神遗产。

一、血缘与故土:日内瓦的“新教之子”

卢梭于1712年6月28日出生在瑞士日内瓦共和国的一个新教钟表匠家庭。其祖上是因宗教迫害从法国流亡至日内瓦的胡格诺派信徒,这种“流亡者后裔”的身份,使卢梭自幼便对“压迫”与“自由”的辩证关系产生深刻感知。尽管日内瓦当时是独立的城邦共和国,但卢梭的父亲依萨克·卢梭始终以“法国人”自居,这种文化认同的矛盾性,在卢梭的成长中埋下了身份焦虑的种子。

少年卢梭的命运充满漂泊感:母亲早逝,父亲再婚后将他送去当学徒,16岁时因不堪虐待逃离日内瓦,开始流浪生涯。这段经历使他既对日内瓦的“小国寡民”式民主产生眷恋,又对其狭隘的宗教裁判制度深感厌恶。在《忏悔录》中,他坦言:“我永远热爱日内瓦,但我的灵魂属于更广阔的天地。”这种矛盾心理,成为其思想中“回归自然”与“构建理想社会”双重主题的源头。

二、思想与事业:巴黎的“启蒙旗手”

1742年,30岁的卢梭移居巴黎,这座“启蒙运动之都”彻底重塑了他的命运。他通过狄德罗结识伏尔泰、霍尔巴赫等思想家,参与《百科全书》编撰,并凭借《论科学与艺术》一文在1750年征文比赛中获奖,一举成为巴黎知识界的焦点。此时的他,已完全以“法国思想家”自居——其著作均用法语创作,思想核心直指法国社会的弊病,甚至在1762年因《社会契约论》和《爱弥儿》被法国当局通缉,被迫流亡英国、普鲁士等地。

卢梭的“法国化”不仅体现在地理层面,更在于思想共鸣。他批判法国宫廷的腐朽,提出“人生而自由,却无往不在枷锁中”的警世箴言;他抨击封建等级制度,设计“公意”理论为法国大革命提供理论武器;他倡导情感教育,通过《新爱洛伊斯》开创浪漫主义文学流派,重塑法国文学审美。正如德国文学家歌德所言:“伏尔泰结束了一个旧时代,而卢梭开创了一个新时代。”这里的“新时代”,显然是以法国为舞台的启蒙新纪元。

三、身份认同的终极答案:超越国籍的人类导师

卢梭的国籍争议,本质是“故土情结”与“思想普世性”的张力。他从未否认自己的日内瓦血统,甚至在《社会契约论》中以日内瓦为理想政体的范本;但他更强调,思想家的使命是“为全人类立法”。在《忏悔录》中,他写道:“我属于所有国家,也属于无国家者;我的祖国是真理与正义。”这种超越地域的自我定位,使其思想具有永恒的跨文化价值。

历史最终给出了答案:

法国大革命的《人权宣言》直接引用卢梭的“主权在民”理论,将其确立为现代民主制度的基石;

德国浪漫主义将卢梭的“回归自然”发展为对民族精神的追寻,影响歌德、席勒等一代文豪;

中国近代启蒙中,梁启超、鲁迅等人均将卢梭视为“世界公民”,其《社会契约论》成为推翻帝制的思想武器。

卢梭的国籍之辨,最终消融于他对人类命运的深切关怀之中。正如他在《爱弥儿》中所言:“真正的公民,不是某个国家的臣民,而是世界的公民。”这种超越国界的精神格局,或许正是卢梭留给后世最珍贵的遗产。