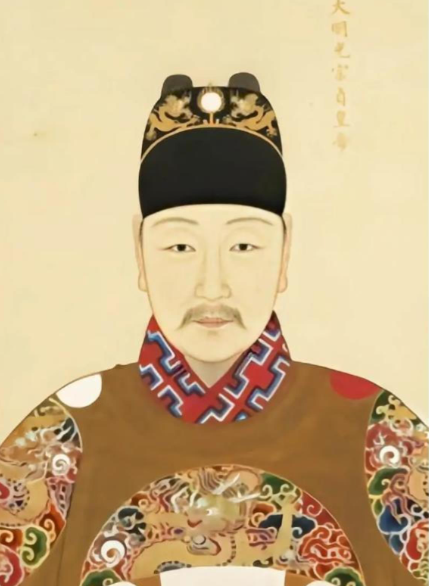

明熹宗朱由校(1605—1627),明朝第十五位皇帝,年号“天启”。他的一生如同一出荒诞与悲剧交织的戏剧:既是痴迷木工的“匠人皇帝”,又是深陷党争漩涡的权谋者;既以制衡之术短暂稳定朝局,又因放任阉党乱政加速了明朝的崩溃。这位23岁便溘然离世的年轻天子,究竟是昏聩无能的庸主,还是被历史误读的“末世操盘手”?

一、天命所归的“意外之君”:教育缺失与权力真空

朱由校的登基充满戏剧性。其父明光宗朱常洛因“红丸案”暴毙,年仅16岁的朱由校未经太子册立、未受系统教育便仓促继位。祖父万历帝的冷落、父亲的短命,使他自幼缺乏正统帝王教育,甚至被后世称为“文盲皇帝”。

这种教育缺失直接导致其执政困境。朱由校对朝政“一知半解”,常依赖他人拟稿,却又“不懂装懂”,多次涂改诏书致文理不通。例如,他重用东林党人整顿吏治,却因听信谗言罢免辽东经略熊廷弼,导致后金攻陷沈阳、辽阳,辽东局势急转直下。这种矛盾行为,既暴露其政治幼稚,也折射出权力真空下的无奈——他既想掌控朝局,又缺乏驾驭能力。

二、木工天子:艺术痴迷与权力逃避

朱由校的“木匠皇帝”称号并非虚名。他痴迷于刀锯斧凿,亲手制作床榻、桌椅、宫殿模型,甚至设计水戏机关,令工匠叹服。据《酌中志》记载,他“每营造得意,膳饮可忘,寒暑罔觉”,其作品“曲折微妙,巧夺天工”。

这种痴迷背后,是权力重压下的心理逃避。明朝末年,党争激烈、边患频发、民变四起,朱由校面对的朝局如同一团乱麻。木工成为他暂时忘却烦恼的“精神避难所”。例如,天启五年(1625年)他溺水患病后,仍沉迷于木器制作,魏忠贤趁机矫诏擅权,而他竟随口批复“朕已悉矣!汝辈好为之”。这种“不务正业”的行为,既是个人兴趣使然,也是对帝王责任的逃避。

三、制衡之术:阉党与东林党的“双面操控”

朱由校的执政并非完全昏聩,其核心手段是利用阉党与东林党的矛盾制衡朝局。

重用魏忠贤:以奸臣为棋子

朱由校提拔市井无赖魏忠贤为司礼监秉笔太监,纵容其与乳母客氏结党,形成阉党集团。表面看,这是放任奸臣乱政,实则暗藏权谋:

筹款与镇压:魏忠贤通过矿税、商税聚敛财富,支撑辽东军费;同时镇压东林党人,稳定朝局。

背锅与制衡:阉党成为朱由校的“替罪羊”,所有苛政、冤案均可推给魏忠贤,而东林党则作为“清流”限制阉党过度膨胀。例如,天启四年(1624年)杨涟弹劾魏忠贤二十四罪,朱由校虽未处置魏忠贤,却未让阉党完全取代东林党,始终保持两派互相牵制。

军事布局:短暂曙光与最终失控

朱由校任用孙承宗构建关宁锦防线,袁崇焕取得宁远大捷,暂时遏制后金。但魏忠贤为夺功,排挤孙承宗、熊廷弼,导致广宁失陷。这种“任用贤能”与“放任阉党”的矛盾,暴露其制衡术的局限性——当阉党势力超越控制时,朝局必然崩溃。

四、末世悲剧:溺水、仙药与王朝挽歌

天启七年(1627年),朱由校的人生以荒诞方式落幕。他泛舟西苑溺水,虽被救起却落下病根,后服尚书霍维华进献的“仙药灵露饮”,导致浑身浮肿而死。临终前,他召见弟弟朱由检(崇祯帝),留下“吾弟当为尧舜”的遗言,却未料到明朝会在17年后覆灭。

朱由校的死,既是个人悲剧,也是明朝末世的缩影。他试图以制衡术延续国祚,却因教育缺失、性格软弱,最终成为党争与边患的牺牲品。魏忠贤的倒台、东林党的复起,并未挽救明朝,反而因崇祯帝的刚愎自用加速了灭亡。