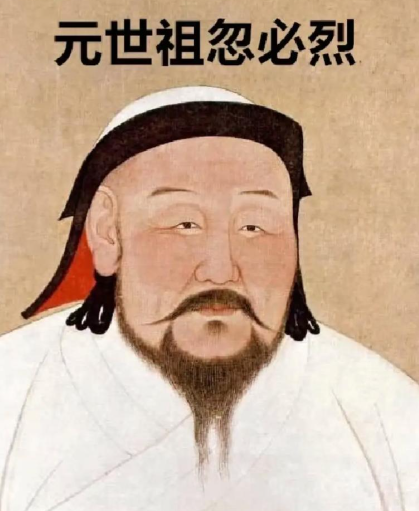

1271年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意定国号为“大元”,开启了中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝。然而,这个疆域横跨欧亚、军事力量冠绝天下的帝国,仅存续98年便轰然崩塌。其短命根源,既非单纯军事失败,亦非经济崩溃,而是忽必烈在政权建构中埋下的致命隐患——汉化政策与蒙古旧制的撕裂性矛盾。

一、忽必烈的“双面改革”:汉化与蒙古传统的激烈碰撞

忽必烈并非蒙古传统派,他深知要统治中原必须吸纳汉文化。为此,他推行了一系列汉化措施:迁都大都、恢复科举、设立中书省与行省制度、尊崇儒家礼教。但这些改革始终被蒙古贵族视为“变祖制”,遭到强烈抵制。

致命转折点出现在1285年。真金太子因“逼宫”风波被忽必烈训斥后抑郁而死,这一事件彻底撕裂了统治集团:真金派汉族官僚主张全面汉化,而蒙古保守派则要求恢复部落旧制。忽必烈晚年为平衡双方,采取“祖述变通”策略——既保留蒙古投下制度(贵族分封)、怯薛制度(亲卫军)、赐赉制度(赏赐土地),又部分采用汉制。这种二元体制看似折中,实则导致行政效率低下,政策朝令夕改。

例如,元朝虽设中书省,但实际权力仍掌握在蒙古宗王手中;虽恢复科举,但汉人官员占比不足10%,且多被边缘化。这种“半汉化”状态,既未赢得汉族士大夫支持,又引发蒙古贵族不满,为政权崩溃埋下伏笔。

二、四等人制度:民族压迫激化的社会火山

忽必烈为巩固统治,将国民分为四等:蒙古人、色目人、汉人、南人。这一制度在法律、赋税、官职晋升等方面对汉人实施系统性歧视:

法律特权:蒙古人杀汉人仅需赔偿一头驴,而汉人反抗则面临严酷镇压;

经济剥削:汉人需承担更重的赋税,且土地频繁被赏赐给蒙古贵族,导致大量农民沦为农奴;

政治排斥:中央官职中蒙古人占比超70%,地方行省长官也由蒙古人担任,汉人晋升通道被彻底封死。

这种政策直接引发了元末农民起义。1351年,红巾军以“摧富益贫”为口号,迅速席卷全国。起义军领袖刘福通、郭子兴等均为汉族底层民众,他们高呼“驱逐胡虏,恢复中华”,将民族矛盾转化为推翻元朝的强大动力。

三、纸币崩溃与经济失控:通货膨胀的死亡螺旋

为解决货币流通问题,忽必烈于1260年发行“中统钞”,成为中国历史上最早的全境通用纸币。然而,由于缺乏现代金融调控手段,元朝纸币发行陷入恶性循环:

过度发行:为维持战争开支,元朝政府大量印钞,导致货币贬值;

无准备金制度:纸币发行无贵金属支撑,完全依赖政府信用;

拒绝回笼:元朝严禁民间使用金银交易,强制要求以纸币纳税,进一步加剧通胀。

至元末,纸币已形同废纸。1350年,一贯中统钞仅值铜钱2文,而1260年时其价值相当于白银1两。经济崩溃直接引发民生凋敝,百姓“食草根、剥树皮”,甚至出现“人相食”的惨状。经济失控成为压垮元朝的最后一根稻草。

四、皇位继承危机:权力真空下的内斗狂欢

蒙古传统“能者居之”的继承制,在元朝演变为残酷的权力游戏。忽必烈之后,元朝陷入“两都之战”“南坡之变”等频繁政变:

皇位更替频繁:1307-1333年间,元朝更换36位皇帝,平均在位不足1年;

权臣干政:燕铁木儿、伯颜等权臣可随意废立皇帝,甚至出现“一帝两立”的荒诞局面;

藩王割据:地方宗王拥兵自重,如察罕帖木儿与扩廓帖木儿内斗,导致元军无法集中力量镇压起义。

1368年,朱元璋北伐时,元顺帝甚至因内部争斗而放弃大都,仓皇逃往上都。皇位继承危机彻底瓦解了元朝的统治权威。

五、历史回响:多元一体帝国的治理启示

元朝的短命,本质是文化融合失败与制度设计缺陷的双重悲剧。忽必烈的改革初衷虽好,但未能解决两大核心矛盾:

民族矛盾:四等人制度将统治集团与被统治者推向对立面;

制度矛盾:二元体制导致行政效率低下,政策无法有效执行。

这一教训深刻警示后世:大一统王朝的存续,不仅需要军事征服,更需文化认同与制度创新。元朝的崩溃,正是对“马上得天下,岂能马上治之”这一历史规律的生动诠释。