古希腊哲学史的星空中,苏格拉底以“精神助产术”闻名于世,他不仅用对话启迪智慧,更以独特的爱情观为后世留下哲学范本。苏格拉底式爱情并非简单的情感模式,而是一种以理性为舟、以精神共鸣为帆,在追求真善美的航程中实现自我超越的哲学实践。这种爱情观既超越了世俗的肉体欲望,又与柏拉图式爱情形成微妙互文,共同构建了西方哲学史上最深邃的情感理论体系。

一、哲学根基:从“无知之知”到爱的阶梯

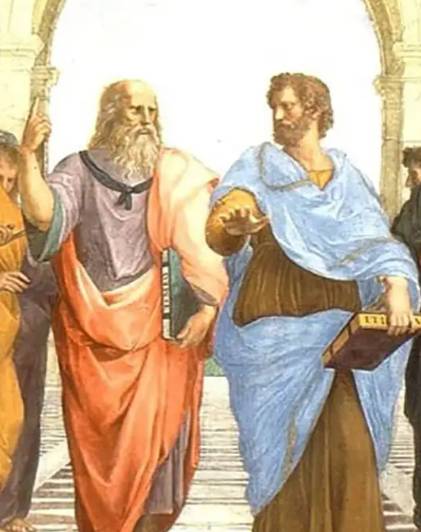

苏格拉底的爱情哲学始于对“爱神厄洛斯”的神话重构。在《会饮篇》中,他借女先知迪奥提玛之口,将爱神描绘为“匮乏与丰饶的混血儿”——既因出身贫寒而渴望美好,又因继承父性智慧而具备追寻能力。这种矛盾性恰是爱情的本质:对美的永恒匮乏驱动着人类不断追寻,而追寻本身即是爱的意义。

基于这一认知,苏格拉底构建了“爱的阶梯”理论:

感官之爱:从对特定美丽身体的迷恋开始,但需警惕“一山望过一山高”的陷阱(如柏拉图摘麦穗的寓言)。

共性之爱:通过理性反思,发现所有美丽身体的共性,进而将爱扩展至所有美好形体。

灵魂之爱:当认识到灵魂之美远胜于肉体,爱便升华为对智慧、美德的追求。阿尔基比亚德在《会饮篇》中自述,他虽被苏格拉底的智慧吸引,却始终无法获得肉体亲近,因为后者深知“过早的肉体结合会扼杀精神成长”。

制度之爱:将爱投向维护正义的法律与习俗,如苏格拉底在《克里托篇》中拒绝逃狱,以生命践行对雅典城邦的忠诚。

知识之爱:最终抵达对“美本身”的纯粹观照,这种爱超越一切具体事物,直指永恒真理。

这一阶梯理论揭示了苏格拉底式爱情的核心:爱是动态的追寻过程,而非静态的占有状态。正如他在麦田寓言中暗示的,真正的爱情不在于摘取“最大的麦穗”,而在于通过持续比较与反思,在追寻中明确自我与他人的价值坐标。

二、实践路径:对话、反思与自我超越

苏格拉底式爱情的实施依赖于独特的“精神助产术”:

对话式互动:通过连续追问(如“什么是美?”“美为何值得追求?”),剥去表象的迷雾,暴露认知的矛盾。这种对话往往以“我知道我一无所知”为起点,最终导向对真理的谦卑承认。

反思性实践:爱情被视为检验自我认知的试金石。苏格拉底认为,当一个人为爱人“忘记母亲、兄弟、伙伴”时,实则是通过对方映照出自身未被察觉的欲望与缺陷。这种自我审视的痛苦,恰是成长的契机。

超越性目标:爱情不应止步于情感满足,而应成为道德完善的动力。苏格拉底将婚姻视为“理智的选择”,正如柏拉图在杉树林中被迫接受“不完美但可行”的圣诞树,真正的爱情需在理想与现实间找到平衡点,通过妥协与包容实现共同成长。

这种实践路径在苏格拉底与妻子赞西佩的关系中可见端倪。尽管后世常以“泼妇”形容赞西佩,但苏格拉底却视她为“促使自己成为哲学家”的关键人物。当他在街头与人辩论至深夜,赞西佩虽会泼水驱客,却始终以精湛厨艺维持家庭运转;当苏格拉底被雅典法庭判处死刑,她抱着幼子痛哭,却仍服从丈夫“不哭”的遗愿。这种矛盾的互动,恰是苏格拉底式爱情的缩影:在冲突中保持理性对话,在缺陷中发现成长可能,最终实现精神共鸣。

三、与柏拉图式爱情的异同:理想与现实的张力

苏格拉底式爱情常被与柏拉图式爱情混为一谈,但二者存在本质差异:

起源差异:柏拉图式爱情源于对同性之爱的理想化(古希腊男性精英间的精神恋爱被视为更高形式),而苏格拉底式爱情更强调普遍性,其对话录中不乏对异性爱情的讨论(如《斐德若篇》中对恋人情书的分析)。

实践侧重:柏拉图式爱情倾向于“灵魂伴侣”的静态完美,追求“此世仅有一人完美契合”的宿命感;苏格拉底式爱情则强调动态追寻,认为完美存在于持续的自我完善中。正如他在玫瑰园寓言中揭示的,外遇的诱惑源于对“永恒盛开”的幻想,而生活的真谛在于“在花盛开时驻足欣赏,凋谢后继续追寻”。

终极目标:柏拉图式爱情以回归“理念世界”为归宿,将爱情视为脱离肉体的精神飞升;苏格拉底式爱情则扎根现实,认为“未经审视的生活不值得过”,爱情应成为改造现实的力量。这种差异在苏格拉底之死中体现得淋漓尽致:他拒绝学生安排的逃亡计划,选择以死捍卫雅典法律,正是将爱情(对城邦的忠诚)置于生命之上的实践。

四、现代启示:在碎片化时代重建精神联结

在社交媒体制造“速食爱情”的今天,苏格拉底式爱情提供了一种对抗异化的方案:

对抗消费主义:当约会软件将爱情简化为“滑动匹配”的算法游戏,苏格拉底式爱情提醒我们,真正的联结需通过深度对话建立。如现代“哲学咖啡馆”运动中,情侣通过讨论“何为幸福”“自由意志是否存在”等议题,在思想碰撞中巩固情感基础。

超越功利计算:在“门当户对”成为婚恋潜规则的当下,苏格拉底式爱情倡导“性格品性优于容貌财富”的择偶观。日本“成田离婚”现象(新婚夫妇因旅行矛盾迅速离婚)的频发,恰反衬出缺乏精神共鸣的婚姻之脆弱。

重塑亲密关系:苏格拉底式爱情强调“双向成长”而非单向付出。现代心理学中的“成长型思维”理论与之呼应:健康的亲密关系应鼓励对方探索自我潜能,而非将彼此禁锢在固定角色中。