门阀制度是中国古代社会一种独特的政治与文化现象,它以家族门第为核心,通过血缘、婚姻和政治联姻构建起跨世代的权贵网络,形成对政治、经济、文化资源的全面垄断。这一制度起源于东汉,鼎盛于魏晋南北朝,最终在隋唐科举制的冲击下逐渐瓦解,但其影响贯穿中国封建社会始终。

一、门阀制度的起源:从经学世家到政治垄断

门阀制度的雏形可追溯至西汉武帝时期。随着儒学成为官方意识形态,官僚阶层逐渐以经术起家,形成“授徒讲学、门生故吏遍天下”的学术网络。这些官僚的子孙承袭家学,通过察举制进入仕途,逐渐演变为东汉中叶的“累世公卿”家族。例如,汝南袁氏“四世三公”,弘农杨氏“四世太尉”,这些家族通过学术传承与政治联姻,构建起稳固的权贵网络。

东汉末年,社会动荡与察举制的腐败加速了门阀的形成。地方豪强通过兼并土地、收拢流民,形成“豪人货殖,家累千金”的经济基础,同时通过“清议”品评人物,操控地方舆论。曹魏时期,陈群创立九品中正制,本意是通过“唯才是举”扩大政权基础,但中正官多由高门子弟担任,导致“上品无寒门,下品无世族”的固化局面。西晋建立后,司马氏为巩固统治,大量分封宗室与士族,门阀制度正式确立。

二、门阀制度的核心特征:血缘、婚姻与政治的三角关系

门阀制度的核心是“门第阀阅”,即通过家族世袭制与九品中正制的结合,构建起严格的等级体系。其特征主要体现在三个方面:

政治特权垄断:门阀家族通过九品中正制垄断官职,形成“公门有公,卿门有卿”的世袭局面。东晋时期,王、谢、庾、桓四大家族轮流执政,甚至出现“王与马,共天下”的权臣政治。门阀子弟无需通过科举,仅凭“门第清显”即可获得高官厚禄,如琅琊王氏“子弟皆布衣素带,不预军政”,却能“世居台辅”。

经济资源控制:门阀家族通过占田制、荫客制等政策,大量兼并土地,控制人口。西晋规定“士族占田五十顷,佃客四十户”,东晋进一步扩大至“百顷千户”。这些家族还通过商业垄断、高利贷等手段积累财富,形成“膏腴之地,衣食之源”的经济基础。

社会文化封闭性:门阀家族通过婚姻构建政治联盟,形成“士庶不婚”的严格界限。南朝时期,王谢二族“婚姻皆取世族”,甚至拒绝与皇室联姻。同时,门阀家族注重家学传承,形成独特的文化圈,如琅琊王氏以书法传家,陈郡谢氏以文学见长,这种文化垄断进一步强化了其社会地位。

三、门阀制度的兴衰:从鼎盛到瓦解的历史逻辑

门阀制度在东晋达到鼎盛,其政治影响力甚至超越皇权。然而,这一制度从诞生之日起就埋下了衰落的种子:

内部腐败与能力退化:门阀子弟“平流进取,坐至公卿”,缺乏实际政治能力。东晋末年,桓玄篡晋、刘裕代晋,均依赖寒门武将的支持,暴露了门阀政治的脆弱性。南朝时期,寒门将领如沈庆之、陈庆之等崛起,进一步冲击门阀统治。

外部冲击与农民战争:北魏孝文帝改革推行“均田制”,限制门阀土地兼并;隋唐统一后,通过“关中本位政策”打压山东士族。更致命的是,隋末农民战争中,门阀家族成为主要打击对象,如李密攻占洛阳后,“焚烧世家大族宅邸,屠杀其子弟三千余人”。

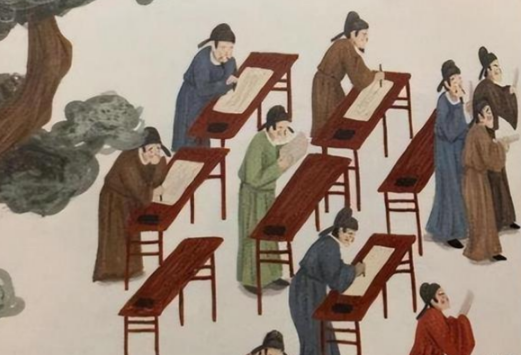

制度替代:科举制的崛起:隋炀帝创立科举制,以考试取代门第作为选官标准。唐代虽保留门荫制度,但科举出身者逐渐占据主流。武则天时期,通过“南选”打击关陇门阀,科举制真正成为主流选官渠道。至唐末,门阀家族“衰落零替,不可复振”,最终退出历史舞台。

四、门阀制度的历史影响:文化传承与社会流动的双重性

门阀制度虽已消亡,但其影响深远:

文化传承:门阀家族推动了经学、文学、艺术的发展。如琅琊王氏的书法、兰陵萧氏的史学、河东裴氏的律学,均对中国传统文化产生深远影响。门阀家族还通过编纂家谱、族规,强化了宗族观念,成为后世宗族制度的源头。

社会流动限制:门阀制度严格区分士庶,阻碍了社会流动。唐代诗人刘禹锡感叹“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,正是对门阀衰落的写照。然而,这种封闭性也激发了寒门子弟的奋斗精神,如范仲淹“断齑画粥”、欧阳修“画荻教子”,成为后世励志典范。

政治制度借鉴:门阀制度的衰落证明,任何垄断性制度终将因缺乏弹性而崩溃。隋唐科举制“取士不问家世”的原则,为后世选官制度提供了重要借鉴。宋代以后,虽然宗族制度复兴,但已不再具有政治垄断性,而是转向文化传承与社会治理。