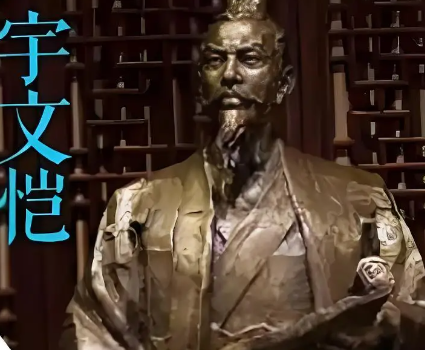

在中国古代建筑史上,宇文恺的名字如同一颗璀璨的星辰,以其卓越的规划与设计才能,缔造了隋唐两代的都城典范——大兴城(唐长安城)与洛阳城。然而,当我们将目光从他的辉煌成就转向其个人生活时,一个常被提及的问题浮现出来:这位建筑巨匠是否留下了后代?要解答这一问题,需从历史文献、家族谱系及姓氏变迁等多维度展开分析。

一、历史文献中的直接线索:记载缺失与间接推断

《隋书》《北史》等正史对宇文恺的生平记载详实,从其出身鲜卑贵族家庭、父兄的军事成就,到其本人在建筑领域的贡献,均有详尽描述。然而,关于其家庭生活的记载却极为简略,尤其是子女情况几乎未着笔墨。这种“重功业、轻私事”的史书编纂传统,使得直接从官方文献中获取宇文恺后代信息的可能性极低。

不过,通过间接线索仍可窥见端倪。宇文恺的兄长宇文忻因谋反被诛,但宇文恺本人因建筑才能受杨坚赏识而幸免,且后续仍被重用。若宇文恺有子嗣,其家族在隋唐时期的存续需结合姓氏变迁与关陇集团的政治生态综合判断。

二、姓氏变迁与家族存续:宇文氏的分化与延续

宇文氏作为鲜卑贵族姓氏,其存续与北周至隋唐的政治变革密切相关。隋文帝杨坚建立隋朝后,为巩固统治,对北周宇文氏皇族展开大规模清洗,宇文泰家族男性成员几乎被屠戮殆尽。但需注意的是,宇文氏并非单一血缘群体,而是包含多个分支:

皇族宇文氏:以宇文泰为核心,其直系后代在隋初被彻底清除,但女性成员因嫁入他族而幸存。

非皇族宇文氏:如宇文贵、宇文测等家族,与宇文泰无血缘关系,在隋唐时期仍活跃于政坛。宇文恺即属此类,其父宇文贵为西魏十二大将军之一,家族因军事功勋跻身关陇贵族行列。

这种分化意味着,即使皇族宇文氏断绝,非皇族分支仍可能通过联姻、仕宦等方式延续。宇文恺的家族便属于后者,其子嗣若存在,更可能以“宇文”姓或因政治避祸改姓隐匿。

三、关陇集团的政治生态:家族存续的隐性逻辑

关陇集团是北周至隋唐时期由武川军人集团与关中豪族结合形成的政治军事联盟,其核心特征是“门阀共治”。宇文恺作为集团成员,其家族存续需服从集团利益:

政治庇护:宇文恺因建筑才能受杨坚、杨广父子重用,其家族可能因服务皇权而获得保护。

婚姻网络:关陇集团内部通婚频繁,宇文恺的子女若存在,极可能通过联姻融入其他贵族家庭,导致姓氏在史书中隐匿。

文化融合:隋唐时期,鲜卑姓氏逐渐汉化,宇文氏后裔可能改姓“宇”“文”或完全融入汉族,进一步增加了追踪难度。

四、后代存续的可能性:从历史逻辑到现实推测

综合以上分析,宇文恺有后代的可能性较高,但具体存续形式需分情况讨论:

直接后代存续:若宇文恺有子嗣,其家族可能因政治避祸或文化融合而改姓隐匿,例如唐代文献中出现的“宇文歆”(北周大臣宇文孝伯之子)虽与宇文恺无直接血缘,但反映宇文氏分支在唐代的延续。

间接文化传承:宇文恺的建筑思想通过《东都图记》《明堂图议》等著作流传,其设计理念(如大兴城的“天人合一”布局)深刻影响了后世都城规划。这种文化层面的“后代”更为持久,日本飞鸟、奈良时代的都城即直接仿效大兴城。

姓氏变迁的佐证:唐代以后,“宇文”姓逐渐减少,但“宇”“文”二姓分布广泛。部分宇文氏后裔可能因避祸或简化姓氏而改姓,例如宋代学者宇文之邵、元代画家宇文公谅等,虽无法确证为宇文恺直系,但反映宇文氏分支的存续。