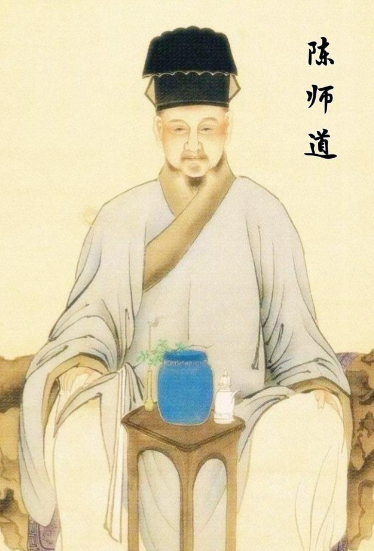

陈师道(1053年—1102年1月19日),字履常,一字无己,号后山居士,徐州彭城(今江苏徐州市)人,是北宋时期一位极具特色的大臣与文学家,更是“苏门六君子”之一,在江西诗派中占据重要地位。他的一生,如同一幅波澜不阔却韵味深长的画卷,在北宋文坛留下了浓墨重彩的一笔。

寒门苦志,少年才俊

陈师道出身于仕宦家庭,祖父陈洎官至三司盐铁副使,父亲陈琪官至国子博士通判绛州。然而,到陈师道时,家境已逐渐衰落。但他自幼勤奋好学,展现出非凡的天赋与志向。16岁时,他以文章拜见曾巩,深受曾巩赏识,被赞将来必定以文章出名,并留他在门下读书。当时,王安石变法改革科举制度,以经义之学取士,陈师道不以为然,索性放弃了科举,坚守自己的学术追求。

仕途坎坷,安贫乐道

元祐二年(1087年),在苏轼等人的举荐下,陈师道起为徐州教授,开始步入仕途。此后,他历任太学博士、颍州教授、秘书省正字等职。然而,他的仕途并非一帆风顺。绍圣元年(1094年),他被朝廷目为苏轼余党,罢职回家。尽管仕途坎坷,陈师道却始终安贫乐道,闭门苦吟,有“闭门觅句陈无己”之称。他一生不攀附权贵,坚守自己的原则与操守。当时,执政大臣章惇曾托秦观致意,让陈师道往见,准备加以荐举,他却回答:“士不传贽为臣,则不见于王公。”拒不谒见,展现出了高介有节的品格。

苏门六子,诗坛翘楚

陈师道是“苏门六君子”之一,与秦观、黄庭坚、晁补之、张耒、李廌等人一同在苏轼门下学习,深受苏轼的赏识与影响。他们相互切磋,共同进步,在北宋文坛掀起了一股新的文学浪潮。陈师道在诗歌创作上取得了极高的成就,是江西诗派的重要作家。江西诗派把黄庭坚、陈师道、陈与义列为“三宗”,方回的《瀛奎律髓》更有“一祖三宗”之说,即以杜甫为祖,三宗便是黄庭坚、陈师道和陈与义。

陈师道的诗歌风格独特,以拗峭惊警见长。他早年模仿黄庭坚的诗风,后发现黄庭坚“过于出奇,不如杜之遇物而奇也”,于是致力于学杜。他的诗歌情感深沉,心思细腻,但表达上有时略显勉强,往往格格不吐。这或许是他那种减省字句以求“语简而益工”的理论所致。尽管如此,他的诗歌仍有许多佳作流传千古。如《除夜对酒赠少章》中“半生忧患里,一梦有无中。发短愁催白,颜衰酒借红”,生动地描绘了他半生穷愁、未老先衰的境遇,同时也体现了他对理想执着追求的精神。

文学成就,影响深远

陈师道不仅在诗歌创作上取得了卓越成就,在散文、词等领域也有一定的造诣。他的散文语言凝练、流畅,风格近柳宗元;他的词风格与诗相近,同样以拗峭惊警见长。然而,他的诗、词也存在着内容狭窄、词意艰涩之病。但这并不影响他在北宋文坛的地位与影响。

陈师道的文学成就对后世产生了深远的影响。他的诗歌创作理念与风格为江西诗派的发展奠定了基础,对后世诗人产生了重要的启示与借鉴作用。同时,他安贫乐道、不攀附权贵的品格也成为了后世文人学习的榜样。

悲剧结局,令人扼腕

建中靖国元年十二月廿九(1102年1月19日),陈师道因无棉衣御寒,在郊外参加祭祀时感病致死,年仅四十九岁。据载,他死后家人无钱安葬,朝廷特赐绢二百匹,让往来者买下,才得以安葬。这位一生安贫乐道、闭门苦吟的诗人,最终以这样一种令人扼腕的方式结束了自己的一生。

陈师道的一生,是充满坎坷与挫折的一生,也是坚守原则与操守的一生。他以自己的才华与品格,在北宋文坛留下了不可磨灭的印记。他的诗歌作品与文学理念,将永远闪耀着璀璨的光芒,激励着后世文人不断前行。