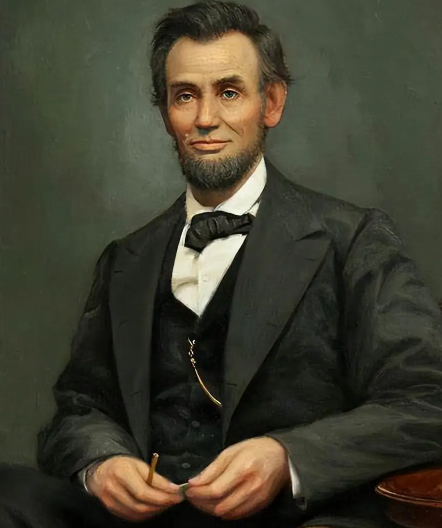

在人类文明史上,解放黑奴的壮举不仅改变了数百万人的命运,更成为推动社会进步的重要里程碑。而在美国,这一历史性变革的核心推动者,正是第16任总统亚伯拉罕·林肯。他以政治家的远见、战略家的胆识和道德家的勇气,通过法律与战争的双重手段,终结了延续两个世纪的奴隶制,为美国乃至世界的人权发展树立了永恒丰碑。

一、从个人经历到政治觉醒:奴隶制仇恨的萌芽

林肯对奴隶制的深恶痛绝,源于其青年时代的亲身经历。1831年,22岁的林肯驾驶平底船从新奥尔良返回时,目睹了奴隶市场上黑人被当作商品交易的惨状。据友人回忆,他当时义愤填膺地宣称:“将来总有一天,我一定要把这吃人的奴隶制彻底根除!”这一场景成为他政治生涯的起点。尽管出身贫寒、自学成才,林肯始终未放弃对知识的追求,他研读法律、历史与哲学,逐渐形成对自由与平等的深刻理解。

1834年,林肯当选伊利诺伊州议员,正式步入政坛。他公开谴责奴隶制为“不人道的行为”,并在1836年州议会投票中,成为少数反对承认蓄奴州权利的议员之一。此后,他反对墨西哥战争(认为其目的是扩张奴隶制领土),甚至因此失去选民支持,但始终未动摇废奴立场。这种早期经历塑造了他“道德绝对主义”的底色——奴隶制不仅是政治问题,更是不可妥协的道德罪恶。

二、南北战争:从维护统一到解放黑奴的战略转折

1860年林肯当选总统后,美国陷入分裂危机。南方7个蓄奴州迅速组建“美利坚联盟国”,推举种植园主杰斐逊·戴维斯为总统。林肯在就职演说中强调:“联邦不能永远处于半奴隶、半自由的状态。”但他初期仍试图通过和平手段挽救联邦,避免直接挑战奴隶制。

战争初期,北方军队屡战屡败。1862年,林肯意识到,仅靠军事胜利无法彻底摧毁奴隶制根基。同年9月,他颁布《解放黑人奴隶宣言》(初稿),并于1863年1月1日正式生效。该宣言宣布:所有叛乱州的奴隶“从此获得自由”,并允许联邦军队招募黑人士兵。这一举措具有双重战略意义:

瓦解南方经济:奴隶制是南方种植园经济的支柱,解放奴隶直接削弱其战争潜力;

增强北方力量:约18万黑人加入联邦军队,成为扭转战局的关键力量。

与此同时,林肯推动国会通过《宅地法》,向西部移民免费提供土地,进一步争取了中西部农民的支持。1863年7月,葛底斯堡战役的胜利标志着北方转入战略反攻;1865年4月,北方军队攻占里士满,南方投降,战争以联邦胜利告终。

三、法律与宪法的双重保障:彻底废除奴隶制

林肯深知,军事胜利仅是第一步,必须通过法律手段巩固成果。1865年1月31日,国会通过《宪法第十三条修正案》,明确规定:“在美国境内或受其管辖的任何地方,都不得存在奴隶制或非自愿劳役。”林肯积极推动各州批准该修正案,并在遇刺前夕仍关注其进展。尽管他未能亲眼见证修正案生效,但其遗产为美国彻底废除奴隶制提供了宪法保障。

这一过程体现了林肯的务实与远见:他既反对激进废奴主义者“立即解放所有奴隶”的主张(认为这会激化矛盾),又拒绝南方妥协派“逐步废除”的方案(认为这违背道德原则)。通过战争与法律的结合,他实现了“维护联邦统一”与“解放黑奴”的双重目标。

四、历史评价与永恒遗产:从争议到共识的转变

林肯的废奴政策曾引发争议。初期,他因撤消将军私自解放奴隶的命令、主张补偿奴隶主财产等保守举措,被批评为“圆滑的废奴主义者”。然而,随着战争推进,其立场日益坚定。马克思称赞《解放黑人奴隶宣言》是“联邦成立以来的美国史上最重要的文件”,认为它“为北方军队注入了新的生命力量”。

后世对林肯的评价趋于一致:

美国学界:2006年《大西洋月刊》将其评为“影响美国的100位人物”之首;

国际社会:英国《泰晤士报》2008年“最伟大总统”排名中,林肯位列第一;

历史意义:他的行动不仅解放了400万黑奴,更推动了美国从农业社会向工业社会的转型,为资本主义发展扫清了障碍。