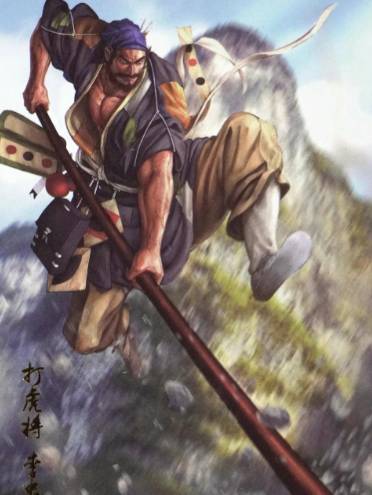

在《水浒传》的江湖谱系中,“打虎将”李忠始终是个充满争议的角色。这个绰号如同一面棱镜,折射出江湖卖艺人的生存困境、身份焦虑与精神自洽。当我们剥离文学夸张的滤镜,会发现“打虎”二字既非实指,亦非虚妄,而是底层武者在乱世中寻找尊严的生存策略。

一、绰号溯源:江湖话术与身份建构

李忠的“打虎将”称号,本质上是江湖卖艺人的品牌包装。作为濠州定远人,他自幼随父卖柴为生,成年后以“使枪棒卖药”为业,其生存模式与后世天桥把式无异。在《水浒传》第三回中,鲁智深初遇李忠时,他正在街头表演“枪棒”,围观者喝彩连连——这恰是江湖艺人的核心技能:通过视觉冲击吸引流量,再通过膏药销售实现变现。

“打虎将”的称号在此语境下具有双重功能:

震慑地痞:在《水浒传》衍生故事中,李忠曾因打死地头蛇“张虎”而得此名。尽管这一情节未见于通行本,但反映了江湖艺人通过虚构战绩建立威慑力的普遍现象。

营销噱头:明代评书《吴江皓》明确指出,李忠“因身材健硕,有几分卖艺武功,又是飞将军李广的旁系后人,所以人送绰号‘打虎将’”。这种将祖先功绩与个人形象捆绑的命名方式,恰似现代商家借用历史IP赋能品牌。

二、实力解构:花拳绣腿与生存智慧

李忠的武艺水平,在《水浒传》中有明确坐标:

教学能力:作为史进的开手师傅,他传授的“站桩扎马步、提枪耍花棒”被王进评价为“花拳绣腿”。这揭示了江湖卖艺武功的本质——表演性远大于实战性。

战场表现:面对呼延灼时,李忠“交手仅十余回合便败走”,其战斗力甚至不及地煞中游的好汉。这种表现与“打虎将”的称号形成强烈反差,却符合其江湖艺人的身份定位。

生存策略:当鲁智深在酒楼募捐时,李忠“摸出二两银子”的窘态,暴露了底层武者的经济困境。他的“悭吝”并非道德缺陷,而是流浪艺人“有一顿没一顿”的生存本能。这种精打细算,反而使其在乱世中得以存续。

三、文化隐喻:底层武者的精神图腾

“打虎”符号在《水浒传》中具有特殊文化含义:

权力象征:武松打虎后成为阳谷县都头,李逵杀虎后被尊为“英雄”,老虎在书中隐喻着地方豪强。李忠以“打虎将”自居,实则是底层武者对权力秩序的想象性征服。

行业标杆:在江湖卖艺群体中,“打虎”是最高级的营销话术。正如现代商业中“大师”“专家”的头衔,李忠的绰号本质是行业内的身份认证,旨在与普通杂耍艺人形成区隔。

悲剧底色:当李忠最终战死昱岭关时,这个从未打过老虎的“打虎将”,用生命完成了对绰号的终极诠释——在乱世中,每个底层武者都是与命运搏斗的“打虎者”。

四、历史回响:真实江湖中的“打虎”叙事

将视野扩展至整个江湖文化史,会发现“打虎将”现象并非孤例:

清代镖师:北方镖局常以“打虎英雄”为招牌,实际镖师们更擅长交际应酬而非真功夫。

民国天桥:北京天桥的“大刀王五”“赛活猴”等艺人,其名号多含夸张成分,目的在于吸引观众。

海外唐人街:早期华侨武师常以“击败西洋拳王”为宣传点,这种叙事策略与李忠的“打虎”称号异曲同工。

这些案例揭示了一个普遍规律:在缺乏权威认证的江湖体系中,武者必须通过符号化叙事构建自身合法性。李忠的“打虎将”称号,正是这一文化传统的生动体现。