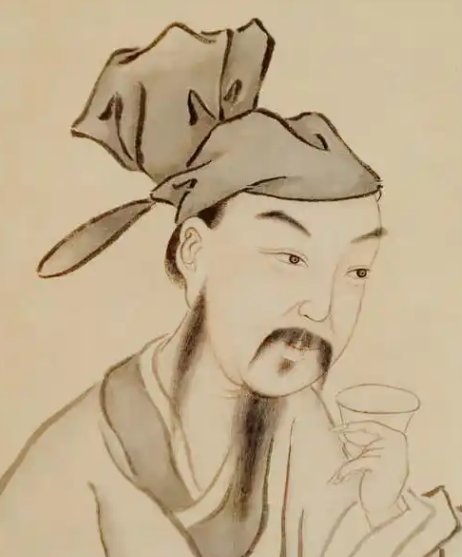

作为晚唐最具争议性与创造力的文人,杜牧(803—852)以“小杜”之名与李商隐并称,其诗文成就不仅重塑了唐代文学的审美范式,更以独特的批判精神与艺术创新,成为连接盛唐气象与宋代理性书写的关键枢纽。从《阿房宫赋》的警世之音到《赤壁》的历史重构,从扬州青楼的浮华一梦到樊川别墅的暮年孤灯,杜牧用诗笔与赋心,在晚唐的颓靡中凿出了一片清刚俊爽的天地。

一、诗歌革新:七绝史论与情景交融的巅峰

杜牧现存诗歌450余首,其七绝创作堪称晚唐绝句的“中流砥柱”。他突破传统咏史诗的叙事模式,以“二十八字史论”重构历史认知,如《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的假设性推演,将历史偶然性与必然性置于辩证思考中;《泊秦淮》以“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的时空错位,将六朝覆灭的教训投射于晚唐的颓靡现实。这种“以诗论史”的笔法,开创了咏史诗议论入诗的新路径,清人洪亮吉评价其“轻倩秀艳,另是一种笔意”。

在写景抒情诗中,杜牧以色彩鲜明的语言构建情景交融的诗境。《山行》中“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”以“红”为视觉核心,将秋日的萧瑟转化为生命的热烈;《清明》“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”以白描手法勾勒出朦胧的江南烟雨,成为后世画作与戏曲的经典母题。这种“雄姿英发”与“情致缠绵”的融合,使其诗歌既具豪放爽朗之气,又含细腻婉约之韵。

杜牧的七绝结构尤为精妙:前两句铺陈背景,后两句转折生发哲思。如《秋夕》中“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”描绘宫廷冷寂,后两句“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”则以星象隐喻宫女的孤独,将物理空间的“冷”转化为心理空间的“凉”。这种“以景结情”的手法,使诗歌余韵悠长。

二、散文突破:政论赋体与古文运动的晚唐回响

杜牧的散文成就集中体现于政论文与赋体创作,其《阿房宫赋》堪称晚唐文赋的巅峰之作。文章以“六王毕,四海一”的排比起笔,铺陈阿房宫的奢靡:“使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女”,通过夸张的对比揭示秦亡的必然性。结尾“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”的警世之语,将历史教训升华为对晚唐统治者的批判。此赋融合骈文的铺排与散文的议论,开创了“以赋为文”的新范式,成为宋代文赋的先驱。

在政论文方面,杜牧的《罪言》《战论》《守论》等文展现了其军事战略家的眼光。《罪言》提出“削藩三策”,主张以“分而治之”化解地方割据,虽未被朝廷采纳,却精准预言了黄巢起义的爆发。其语言“雄直酣畅”,如《战论》中“今者举兵江淮,转战河朔,千里馈粮,士有饥色”,以具体数据揭示唐军后勤的弊端,体现了“文以意为主”的创作理念。

杜牧的散文风格深受韩愈影响,但更显“峥嵘飘逸”。与韩愈的“醇绵劲健”相比,杜牧之气“意锐酣畅”,如《燕将录》中刻画谭忠的谋略,以“燕赵之士,慷慨悲歌”的笔调,将历史人物置于时代洪流中审视。这种“豪健跌宕”的风格,与其诗歌的“俊爽”特质一脉相承。

三、诗文互证:历史意识与批判精神的双重表达

杜牧的诗文创作具有高度的一致性,均体现了强烈的历史意识与现实关怀。其诗歌中的历史感悟往往是瞬间生成的,如《河湟》中“牧羊驱马虽戎服,白发丹心尽汉臣”以边塞老将的忠诚,隐喻对收复失地的渴望;而散文中的历史反思则更具理性深度,如《原十六卫》通过剖析唐代禁军制度的衰落,揭示中央集权弱化的根源。这种“诗言感,文论理”的互补,构成了杜牧批判精神的完整体系。

在艺术手法上,杜牧的诗文均善用比喻与设问。《阿房宫赋》以“明星荧荧,开妆镜也”的博喻,将宫女梳妆的场景转化为对奢靡的控诉;《赤壁》以“铜雀春深锁二乔”的假设,将历史结果转化为对偶然性的思考。这种“以小见大”的笔法,使其作品既具文学感染力,又含哲学思辨性。

四、历史回响:从晚唐到东亚的文化传播

杜牧的诗文成就不仅影响了宋代文人的创作,更在东亚文化圈中产生了深远影响。日本平安时代的《和汉朗咏集》收录其诗17首,韩国高丽文人李奎报仿其咏史风格创作《项王庙》,均体现了杜牧诗歌的跨文化传播。其《阿房宫赋》被译为多国文字,成为中国古代政论散文的典范。

在文学史上,杜牧的诗文被视为晚唐古文运动的“回响”。他继承了韩愈“文以载道”的传统,却以更犀利的笔触揭露现实;他延续了李白“豪放飘逸”的气质,却以更沉郁的情怀关注民生。这种“承前启后”的特质,使其成为唐代文学向宋代转型的关键人物。