东汉兴平元年(194年),兖州大地风云突变。曹操麾下重臣张邈与谋士陈宫突然倒戈,联合“飞将”吕布发动叛乱,一举夺取曹操经营多年的根据地兖州。这场变故不仅改变了曹操集团的命运轨迹,更深刻影响了东汉末年的政治格局,成为群雄逐鹿史中极具戏剧性的转折点。

一、叛乱前奏:信任裂痕与权力博弈

张邈与曹操的交情始于青年时期,二人同为东汉名士“八厨”成员,早年以“任侠放荡”闻名乡里。曹操任东郡太守时,张邈已官至陈留太守,在讨董卓联盟中位列十八路诸侯之一。然而,这段兄弟情谊在权力漩涡中逐渐变质。袁绍任盟主后,因忌惮张邈的声望,曾多次指使曹操诛杀张邈,虽被曹操拒绝,但此事在张邈心中埋下疑虑的种子。

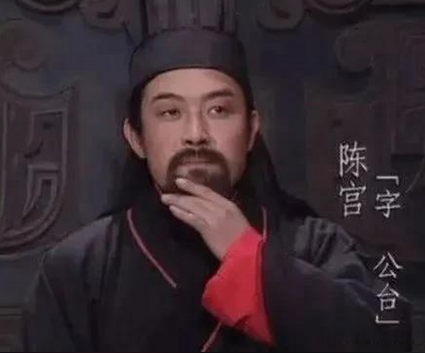

陈宫的立场转变更具政治投机色彩。作为曹操早期谋士,他曾在曹操迎汉献帝迁都许昌的过程中发挥关键作用。但建安元年(196年)后,曹操“挟天子以令诸侯”的强势作风引发部分士族不满。陈宫敏锐察觉到曹操集团内部矛盾,当张邈因袁绍施压而惶恐不安时,陈宫适时抛出“迎吕布为兖州牧”的方案,既可借吕布军力制衡曹操,又能为自己谋取政治资本。

二、叛乱爆发:闪电战与持久战

兴平元年春,曹操率主力东征徐州陶谦,兖州仅留荀彧、夏侯惇等少数将领驻守。张邈与陈宫抓住战机,联合吕布发动三路进攻:吕布亲率精骑直扑濮阳,陈宫攻打东阿,张邈弟张超则围困范县。这场军事行动展现惊人效率——吕布军日行三百里,旬日之间连下兖州七郡,仅剩鄄城、东阿、范县三地仍在曹操控制中。

曹操闻讯急返救火,与吕布在濮阳展开长达百日的拉锯战。双方互有胜负:曹操曾中计被困濮阳城,靠伪装火攻才突围;吕布则因粮草不济被迫退守乘氏。次年春,曹操调整战略,集中兵力先破定陶,再克巨野,最终在钜野泽之战中全歼吕布主力。这场持久战暴露出吕布集团的根本缺陷——虽有“人中吕布,马中赤兔”的武勇,却缺乏稳定根据地与后勤保障。

三、人物命运:理想主义者的悲剧

叛乱失败后,主要参与者命运各异。张邈在随吕布逃亡途中被部下杀害,其弟张超及三族被曹操屠戮于雍丘;陈宫继续追随吕布转战徐州,建安三年(198年)在下邳城被俘。面对曹操劝降,陈宫选择慷慨赴死,留下“请出就戮”的绝唱,其忠义形象经《三国演义》渲染成为经典文学意象。

吕布的结局最具讽刺意味。这位曾让董卓、丁原丧命的“三姓家奴”,最终在白门楼被部下绑缚献曹。当曹操询问“卿欲如何”时,吕布仍幻想以“明公所步,吾将后之”的谄媚求生,却换来“缚虎不得不急”的冷笑。这种政治短视与道德缺陷,使其注定成为权力游戏中的牺牲品。

四、历史回响:权力真空与格局重塑

张邈陈宫之乱对曹操集团造成毁灭性打击:兖州户籍从四十万户锐减至不足两万,青州军叛逃过半。但曹操凭借卓越的应变能力,通过“屯田制”迅速恢复生产,并在官渡之战前完成对豫州、司隶的整合,最终奠定统一北方的基础。

这场叛乱更深刻改变了东汉末年的政治生态。兖州作为中原枢纽,其易主直接导致袁绍与曹操的势力平衡被打破,加速了北方统一进程。而吕布辗转徐州、袁术势力范围的经历,则催生出新的军事集团,为后来三国鼎立埋下伏笔。

五、深层启示:忠诚与背叛的辩证法

张邈陈宫的选择,本质上是东汉士族在乱世中的生存策略实验。张邈从“八厨”名士到叛乱首犯的转变,折射出地方豪强在中央集权瓦解后的迷茫;陈宫从曹操谋士到吕布智囊的身份切换,则暴露出知识分子在道德理想与现实利益间的挣扎。他们的悲剧证明:在权力真空期,任何缺乏制度约束的联盟都难以持久,而个人野心与时代潮流的错位,终将导致自我毁灭。

这场发生在1800年前的叛乱,至今仍能提供深刻启示:当制度崩溃时,暴力与阴谋或许能逞一时之快,但唯有顺应历史潮流、构建可持续的治理体系,方能在乱世中立于不败之地。