公元263年,魏灭蜀之战的硝烟尚未散尽,蜀汉后主刘禅被迁往洛阳,封为安乐公。两年后,司马昭宴请刘禅时,一句“此间乐,不思蜀”的回答,竟成为后世津津乐道的“笑死司马昭”传说的起点。然而,翻开《三国志》《晋书》等正史,司马昭的死因明确记载为“中风”,与刘禅毫无关联。这场跨越千年的“笑死”闹剧,实则是文学创作与民间传说共同编织的产物,其背后折射出历史真相与艺术想象的复杂关系。

一、正史记载:司马昭之死的医学真相

据《晋书·文帝纪》记载,司马昭于“泰始七年(271年)四月薨于洛阳,时年五十五”。其死因被明确归结为“中风”,即现代医学中的脑卒中。这一结论与司马昭的生平轨迹高度吻合:作为曹魏权臣,他长期处于高压政治环境中,既要镇压曹魏旧部的反抗,又要防范蜀汉、东吴的军事威胁,更需应对内部权力斗争。例如,景元四年(263年)他力排众议发动灭蜀之战,次年便因“功高震主”引发曹髦“司马昭之心,路人皆知”的著名事件,最终导致弑君丑闻。这种长期的精神紧绷与权力焦虑,极易诱发高血压、动脉硬化等心血管疾病,而中风正是此类病症的典型终局。

从生理学角度看,司马昭之死亦符合中风的临床特征。现代医学研究表明,情绪剧烈波动会引发肾上腺素分泌激增,导致血压骤升、血管破裂。司马昭晚年已出现“目疾渐重”的记载,暗示其可能患有高血压或糖尿病等基础疾病。若在宴饮场合因刘禅的回答产生短暂性情绪失控,完全可能触发脑出血或心肌梗死。但这种“诱因”与“死因”的因果关系,在正史中并未被明确建立,更多是后世基于医学常识的合理推测。

二、文学演绎:从“乐不思蜀”到“笑死”的叙事嬗变

“乐不思蜀”的典故最早见于《三国志·后主传》裴松之注引《汉晋春秋》:司马昭设宴款待刘禅,故意安排蜀地歌舞,蜀汉旧臣皆“涕泣横流”,唯独刘禅“嬉笑自若”。当被问及是否思念故国时,刘禅回答:“此间乐,不思蜀。”郤正闻之,教其应“先人坟墓远在陇、蜀,乃心西悲,无日不思”,并嘱咐“若王再问,所泣而答”。后司马昭复问,刘禅依言而行,司马昭却识破其伪装,笑问:“何乃似郤正语邪?”刘禅惊视曰:“诚如尊命。”左右皆笑。

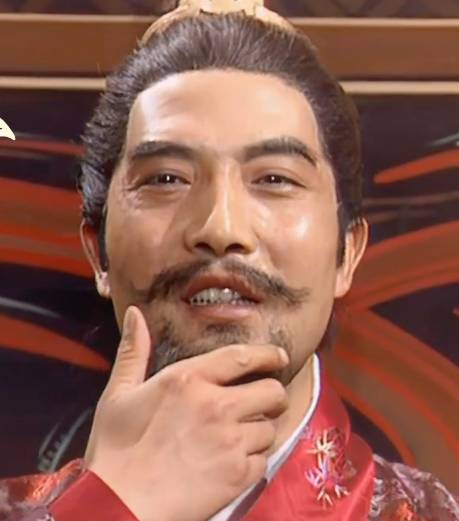

这一记载本为展现刘禅“全无心肝”的庸主形象,却为后世文学创作提供了丰富的想象空间。罗贯中在《三国演义》中虽未直接描写司马昭之死,但通过“司马昭见后主憨态可掬,料其不能复有作为”的细节,为后续传说埋下伏笔。真正将“笑死”情节推向高潮的,是1994年央视版《三国演义》电视剧:在最后一集中,司马昭因刘禅的“憨直”回答大笑不止,最终“一口气没接上,笑死当场”。这一艺术处理既符合观众对“善恶有报”的朴素期待,也暗合“乐极生悲”的传统叙事逻辑,迅速成为民间广为流传的版本。

三、历史隐喻:从个体命运到权力游戏的深层解读

“司马昭笑死”传说的流行,本质上是对权力关系的解构与重构。在真实历史中,司马昭是曹魏政权的实际掌控者,其家族通过高平陵之变、弑君废立等手段,逐步完成从权臣到帝王的过渡。而刘禅作为亡国之君,在洛阳的处境堪称“人为刀俎,我为鱼肉”,其“乐不思蜀”的回答,实为一种高明的生存策略——通过自我贬损消除司马昭的戒心,从而保全蜀汉旧臣与宗室的性命。这种“大智若愚”的智慧,与《史记·淮阴侯列传》中韩信“胯下之辱”的典故异曲同工,均体现了弱势者在极端环境下的生存哲学。

从权力叙事的角度看,“笑死”传说将司马昭的死亡归因于刘禅的“愚钝”,实则是对权力者脆弱性的隐喻。司马昭一生机关算尽,最终却因一场宴饮中的情绪失控而丧命,这种反差强化了“权力无常”的历史观。而刘禅从“庸主”到“智者”的形象反转,则反映了民间对“弱者逆袭”的集体渴望。正如清代学者王夫之在《读通鉴论》中所言:“刘禅之愚,乃其所以保身;司马昭之智,终为其所毙。”这种对历史人物的多维度解读,正是传统文化中“以史为鉴”思想的生动体现。