在中国明清交替的动荡岁月里,吴三桂与洪承畴作为降清的代表性人物,却承受着截然不同的历史评价:吴三桂被钉在“民族败类”的耻辱柱上,而洪承畴的骂名却相对轻微,甚至民间流传着“降清者非洪承畴本人”的传言。这种差异并非偶然,而是由投降背景、道德选择、历史贡献以及后世价值观演变共同塑造的结果。

一、投降背景:主动投敌与被动抉择的道德分野

吴三桂的投降充满争议性。1644年,李自成攻陷北京,崇祯帝自缢,明朝覆灭。此时吴三桂手握宁远军,本有三种选择:投降李自成保汉人江山、南下投奔南明政权、投降清朝。然而,他以“冲冠一怒为红颜”的私人情感为借口,实际却因家族被李自成拷掠、父亲被杀,最终选择引清军入关。这一行为被后世视为“卖国求荣”的典型——他不仅主动为外族打开山海关,还直接导致清军入主中原,彻底改变了历史走向。

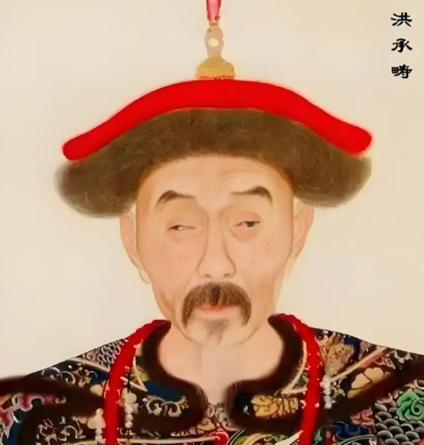

洪承畴的投降则带有被动与挣扎的色彩。作为明朝兵部尚书、蓟辽督师,他在松锦之战中兵败被俘,绝食数日以表忠心。皇太极通过“解貂裘御寒”的细节展现诚意,最终打动洪承畴。尽管民间流传“庄妃劝降”的野史,但正史记载其投降更多是因明朝政治腐败、崇祯多疑导致君臣离心,加之清廷的礼遇与战略价值吸引。这种“被迫”与“挣扎”的叙事,削弱了其投降的道德负罪感。

二、道德选择:反复无常与补救意识的形象差异

吴三桂的“三姓家奴”形象深入人心。他先降清、后叛清,晚年又发动“三藩之乱”,试图割据一方。这种反复无常的行为彻底违背了儒家“忠君”伦理,被视为道德败坏的极端案例。尤其是他亲手绞杀南明永历帝,彻底斩断汉人复国希望,使其成为“汉奸”的符号化人物。

洪承畴则试图通过功绩弥补道德缺陷。降清后,他担任秘书院大学士,参与制定清廷政策,招抚江南、经略湖广,为清朝统一立下汗马功劳。尽管被列入《贰臣传》,但其谥号“文襄”(“辟地有德,甲胄有劳”)表明,清廷认可其军事贡献。更重要的是,洪承畴未参与对汉人的血腥镇压,反而通过招抚政策减少战乱,这种“补救意识”使其形象复杂化,部分抵消了投降的污点。

三、历史贡献:战略价值与角色定位的双重标准

吴三桂的军事贡献被其政治背叛抵消。尽管他助清军击败李自成、消灭南明,但这些行为被视为“为虎作伥”。更关键的是,他的叛乱直接威胁清朝统治,导致康熙帝耗时八年平定三藩,消耗国力。这种“成也萧何,败也萧何”的角色,使其历史评价陷入两极分化。

洪承畴的贡献则被视为“功能性”而非“颠覆性”。他作为清廷首位汉人宰相,主导的招抚政策避免了江南地区的大规模屠杀,客观上保护了百姓生命。此外,他提出的“以汉治汉”策略,为清朝统治提供了合法性支持。尽管这些贡献服务于异族政权,但因其未直接参与暴力征服,后世对其评价相对宽容。

四、后世叙事:民间记忆与官方史书的权力博弈

吴三桂的骂名源于官方与民间的双重否定。清朝统治者将其列入《逆臣传》,以儆效尤;民间则通过戏曲、小说将其塑造成“奸臣”典型,如《桃花扇》中“吴三桂引清兵”的情节深入人心。这种“官方定性+民间传播”的合力,使其成为不可撼动的历史反派。

洪承畴的形象则因叙事模糊而得以保全。民间流传“庄妃劝降”的香艳故事,将投降归因于美色诱惑,而非个人道德缺陷;而“降清者非洪承畴本人”的传说,则直接为其开脱。这种叙事策略反映了百姓对“忠臣”的朴素期待——他们更愿意相信,一位曾为国家鞠躬尽瘁的将领,不会轻易背叛信仰。