清朝作为中国最后一个封建王朝,其皇位继承制度呈现出独特性——秘密立储。这一制度自雍正帝创立后,历经乾隆、嘉庆、道光三朝沿用,最终因咸丰后皇室子嗣稀少而逐渐废止。与其他朝代公开立储的传统相比,清朝的选择并非偶然,而是深植于其历史困境、满汉文化融合与皇权强化的多重需求之中。

一、历史困境:公开立储的“血色教训”

清朝建立前,满洲部族遵循“八王共治”的原始民主传统,首领继承需经贵族会议推举。努尔哈赤曾试图以长子褚英为继承人,但因褚英与诸贝勒矛盾激化,最终被幽禁致死;皇太极去世后,多尔衮与豪格两派争斗激烈,最终以幼帝福临继位妥协。这些事件暴露出满洲早期“推举制”的脆弱性:缺乏明确的继承规则极易引发权力真空与内乱。

入关后,清朝虽借鉴明朝制度,但康熙朝“九子夺嫡”的惨烈斗争彻底击碎了公开立储的幻想。康熙十四年(1675年),他册立刚满周岁的胤礽为太子,试图以嫡长子继承制稳定政局。然而,胤礽两次被废,诸皇子结党营私,甚至引发“刑部冤狱”“热河狩猎”等政治危机。康熙晚年感慨:“朕恐日后必有骨肉相残之祸。”这一困境迫使清朝统治者重新思考继承制度。

二、制度创新:秘密立储的“三重逻辑”

雍正帝继位后,为避免重蹈覆辙,于雍正元年(1723年)创立秘密立储制度。其核心设计包含三重逻辑:

权力集中逻辑

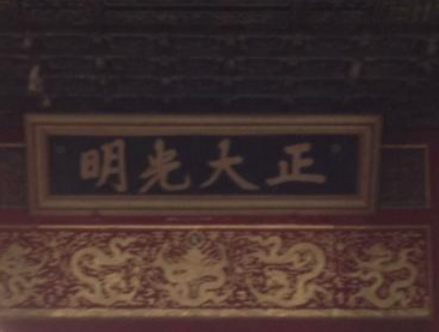

传统嫡长子继承制要求皇帝提前公开储君,导致太子“名分早著”,易形成独立权力中心。例如,康熙朝太子胤礽曾代父祭天、监国,其党羽索额图甚至宣称“太子与皇上当有尊卑之分”。秘密立储则通过“皇帝全权决定+双匣密封”的机制,将继承人选择完全置于皇权掌控之下。雍正帝明确表示:“立储大事,岂可令众人窥测?”这一设计彻底剥夺了太子预支权力的可能,维护了皇权的绝对性。

风险规避逻辑

公开立储下,落选皇子为争夺储位常铤而走险。唐太宗玄武门之变、明成祖靖难之役均为典型。秘密立储通过“不预立、不显立”的原则,将储位竞争转化为长期表现考核。乾隆帝曾评价:“秘密立储,使诸皇子无争夺之端。”例如,乾隆帝继位前,其兄弟弘昼、弘曕均未公开结党,转而以诗文、治学表现争取父皇认可。

文化融合逻辑

满洲传统无嫡庶之分,皇太极、顺治帝均非嫡长子继位。秘密立储既吸收了汉族“立贤”思想,又保留了满洲“择优选拔”的灵活性。雍正帝在《大义觉迷录》中强调:“我朝家法,不拘嫡长,唯才是举。”这一制度设计巧妙平衡了满汉文化差异,为多民族王朝的统治提供了合法性基础。

三、实践检验:制度效能的“双面性”

秘密立储在清朝前期展现出显著优势:

政局稳定:乾隆、嘉庆、道光三朝均通过秘密立储实现权力平稳交接,未出现大规模内乱。

皇子竞争良性化:乾隆帝继位前,其兄弟弘昼以“荒唐王爷”自保,弘曕则潜心治学,均未卷入储位之争。

皇权强化:皇帝可根据皇子表现随时更改人选,如乾隆帝曾秘密立永琏为储,后因其早夭改立永琰(嘉庆帝),这种灵活性是公开立储难以实现的。

然而,制度缺陷随时间推移逐渐暴露:

保密性风险:乾隆六十年(1795年),和珅提前泄露嘉庆帝继位消息,虽未引发政变,但暴露了制度漏洞。

子嗣稀少困境:咸丰帝仅有一子同治帝,光绪、宣统两帝均无子嗣,秘密立储失去存在基础。

太后干政变数:慈禧太后通过“垂帘听政”架空同治、光绪两帝,使秘密立储沦为形式。

四、历史回响:秘储制度的现代启示

清朝秘密立储制度的兴衰,揭示了一个深刻命题:制度设计需与时代需求动态适配。当权力继承从“家族共享”转向“个人垄断”,当多民族统治需要超越嫡庶的文化包容,秘密立储以其创新性回应了时代挑战。然而,当皇室子嗣锐减、外部干预增强时,这一制度又因缺乏弹性而走向终结。

今日回望,秘密立储不仅是清朝政治智慧的结晶,更是一面镜子:它提醒我们,任何制度的有效运行,既需要精妙的设计,也离不开适宜的社会土壤。正如乾隆帝在《御制盛京赋》中所言:“法古者,必审其时之可否;师今者,必度其势之强弱。”这或许是对清朝秘储制度最深刻的注脚。