在乾隆帝的十二位皇子中,皇十二子永璂的命运堪称悲剧性注脚。这位嫡出皇子因生母那拉氏皇后断发失宠,在宫廷权力漩涡中沦为牺牲品:生前未获封爵,死后仅以宗室公例治丧,甚至未被赐予谥号。然而,历史在宗法制度与血脉延续的交织中,为永璂留下了独特的传承脉络——通过过继制度,他拥有了名义上的后代绵偲,而这段故事折射出清代皇室继承的复杂逻辑。

一、永璂的绝嗣困境:嫡子身份下的政治悲剧

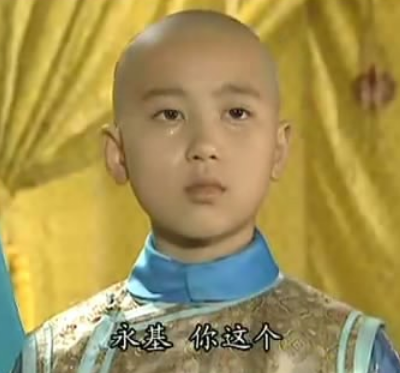

永璂生于乾隆十七年(1752年),是继后那拉氏唯一存活的嫡子。乾隆帝曾对其寄予厚望,取名“璂”暗含“天子皮弁饰十二璂”的深意,更命其主持编纂《御制满蒙文鉴》总纲,展现出培养储君的倾向。然而,乾隆三十年(1765年)南巡期间,那拉氏因断发触怒乾隆,母子二人自此失宠。永璂从“天资淳粹,至性过人”的嫡子沦为宫廷边缘人,乾隆四十一年(1776年)病逝时年仅25岁,未留下子嗣。

这一绝嗣结局,既是个人悲剧,更是政治博弈的结果。乾隆帝对那拉氏的厌恶延伸至永璂,导致其生前未获任何封爵,死后丧仪仅按宗室公例办理,远低于皇子规格。嘉庆四年(1799年),嘉庆帝为缓和宗室矛盾,追封永璂为多罗贝勒,但此时其血脉已断,继承问题成为亟待解决的难题。

二、绵偲的过继:宗法制度下的继承权重构

为延续永璂一脉,乾隆帝将成哲亲王永瑆第四子绵偲过继为嗣。这一安排蕴含三重考量:

宗法合法性:绵偲出生于乾隆四十一年二月二十九日,仅比永璂去世晚一个月。乾隆帝在永璂病逝当月即下旨过继,通过“转世”隐喻强化继承的正当性,使绵偲在宗谱上毫无障碍地成为永璂名下后代。

政治平衡术:永瑆是乾隆帝第十一子,以书法造诣闻名,与永璂同为乾隆中期皇子。选择其子过继,既避免将永璂一脉并入其他支系,又通过永瑆家族的影响力保障绵偲的成长资源。

情感补偿机制:乾隆帝对永璂的亏欠心理,转化为对绵偲的特殊关照。绵偲幼年由永璂遗孀抚养,后归生父永瑆教养,乾隆五十五年(1790年)更亲自为其指婚布政使福昂之女钮祜禄氏,通过联姻强化其宗室地位。

三、绵偲的仕途:从镇国将军到领侍卫内大臣

绵偲的继承并非象征性安排,其仕途晋升轨迹清晰可见:

初封镇国将军:过继后,绵偲以永璂嗣子身份获得初始封爵,奠定宗室地位基础。

晋封镇国公:嘉庆二十四年(1819年),因“逮事皇祖,昔同朕在上书房读书者只绵偲一人”的特殊资历,绵偲被嘉庆帝晋封为镇国公,进入高级宗室行列。

进封多罗贝勒:道光十八年(1838年),道光帝以绵偲“历事三朝,忠谨可嘉”为由,将其晋封为多罗贝勒,并授予正白旗领侍卫内大臣要职,使其成为清代少有的以过继身份跻身朝廷核心的宗室成员。

绵偲的仕途成功,既得益于宗法制度赋予的继承权,更源于其个人能力与时代机遇。道光帝在谕旨中特别强调绵偲“昔同朕在上书房读书”的经历,暗示其文化素养与政治忠诚符合清代统治者对宗室成员的要求。

四、永璂世系的延续:从绵偲到奕缙、奕缮

绵偲育有三子,其中长子奕缙、三子奕缮构成永璂世系的核心传承:

奕缙一脉:奕缙承袭固山贝子爵位,其子孙载岐、溥胜等延续镇国公爵位至民国时期,形成永璂世系中最稳定的支脉。

奕缮一脉:奕缮虽仅获奉恩镇国公封爵,但其子溥伦在晚清政坛崭露头角,曾代理成王府事务并保管《平复帖》等文物,展现出文化传承价值。

值得注意的是,永璂世系的延续始终与宗法制度紧密绑定。绵偲及其子孙的封爵晋升,均以“承继永璂嗣”为法理依据,即便在绵偲生父永瑆家族显赫的背景下,其继承权从未受到质疑。这种“名实分离”的继承模式,恰恰体现了清代宗法制度对血脉与法统的灵活处理。