绍兴十一年腊月二十九日(1142年1月27日),临安大理寺狱中,南宋抗金名将岳飞在写下“天日昭昭”四字绝笔后,被宋高宗赵构以“莫须有”罪名赐死。而这场历史悲剧的终章里,监斩官正是与岳飞同为抗金名将、且同为将门之后的杨存中。这场看似矛盾的任命,实则是南宋政治漩涡中忠君与道义激烈碰撞的缩影。

一、忠君之命:杨存中的历史底色

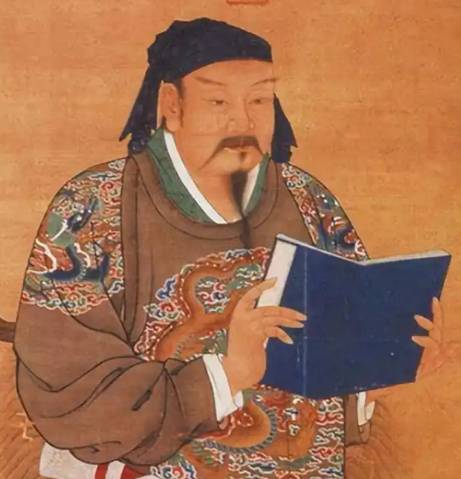

杨存中出身于北宋杨家将一脉,其祖父杨宗闵、父亲杨震皆战死沙场,家族以忠勇著称。他自幼习武,身材魁梧,善骑射,力能绝人,在战场上以勇猛无畏闻名。建炎三年(1129年)的明州之战中,他率禁军“舍船登岸苦战,大破之,杀数千人”,一战成名;绍兴六年(1136年)的藕塘之战,他以少胜多,击溃伪齐十万大军,被列为“中兴十三处战功”之首。

赵构对杨存中的信任近乎偏爱。他不仅是南宋禁军的核心统帅,更长期担任皇帝贴身侍卫,甚至被高宗称为“朕之郭子仪”。这种信任源于杨存中对皇权的绝对忠诚:苗刘之变时,他拼死护驾;金军搜山检海时,他寸步不离;面对张俊、韩世忠等名将的权力博弈,他始终以维护赵构权威为首要准则。

二、政治漩涡:岳飞之死的必然与偶然

岳飞的悲剧,本质是南宋主战派与主和派矛盾的爆发。绍兴十年(1140年),岳飞北伐势如破竹,却在朱仙镇接到十二道金牌班师诏。此时,金国提出“必杀飞,始可和”的条件,秦桧为促成宋金议和,必欲置岳飞于死地。

然而,岳飞在军中威望极高,其麾下“岳家军”纪律严明、战斗力强悍,民间更视其为民族英雄。若公开处决,极可能引发兵变或民变。因此,秦桧与赵构需要一位既能震慑军心、又绝对忠诚的监斩官——杨存中成为唯一选择。

三、监斩背后:忠义难全的道德困境

杨存中与岳飞并非敌对关系。二人曾同在张俊麾下共事,岳飞还以“十哥”相称,结为结拜兄弟。绍兴十年(1140年)北伐前,杨存中虽未直接参战,但作为禁军统帅,其立场对战局有潜在影响。然而,随着赵构对武将猜忌加深,杨存中逐渐转向保守,更关注皇帝安危而非收复失地。

监斩岳飞时,杨存中的内心挣扎可通过历史细节窥见:

抓捕行动中的试探:绍兴十年(1140年),秦桧派杨存中赴庐山拘捕岳飞。岳飞以酒相待,杨存中误以为酒中有毒,却毅然饮下,以示忠诚。岳飞大笑:“此酒无药,我今日方见汝是真兄弟!”这一场景既体现二人私交,也暗示杨存中已陷入忠君与道义的撕裂。

监斩时的沉默:据《刑部大理寺状》记载,岳飞临刑前,杨存中“多差兵将防护”,确保行刑万无一失。他未如何铸般因“尽忠报国”四字动摇,亦未如韩世忠般质问“莫须有何以服天下”,而是以沉默执行命令。这种沉默,或许是他对皇权最后的妥协。

四、历史评价:污点与功绩的永恒争议

杨存中的监斩行为,使其成为后世批判的焦点。然而,若置于南宋政治生态中审视,他的选择并非完全个人意志:

皇权绝对性:在封建专制体系下,武将的忠诚首先指向皇帝。杨存中若抗命,不仅自身难保,更可能牵连家族。

政治现实性:岳飞死后,杨存中仍掌禁军二十年,直至乾道二年(1166年)病逝,追封和王,谥号“武恭”。这表明赵构对其忠诚的认可,也反映南宋统治者对武将的制衡需求。

道德复杂性:杨存中晚年主动献出私田三万九千亩支持屯田,又拆毁奢华别墅以避权臣猜忌,这些行为显示其并非一味谄媚皇权,而是在政治夹缝中寻求生存智慧。

五、历史启示:制度与人性的永恒命题

杨存中监斩岳飞事件,揭示了封建制度下人性的困境:当个人道德与皇权意志冲突时,忠诚往往成为唯一选择。这种困境不仅存在于南宋,亦贯穿中国两千余年帝制史。岳飞以死明志,成为民族精神的象征;杨存中以生尽忠,却沦为历史配角。二人的命运对比,恰如司马迁所言:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”