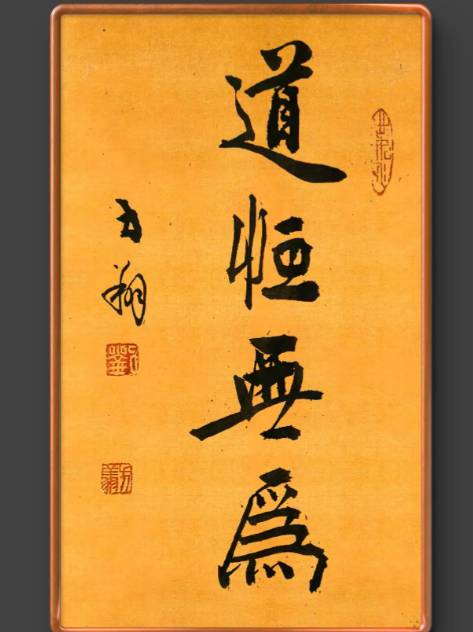

“无为而治”作为道家思想的核心命题,自《道德经》问世以来便引发持续争议。有人将其视为消极避世的哲学,认为其主张“不作为”会导致社会停滞;也有人将其奉为治国圭臬,认为其蕴含着超越时代的治理智慧。这场跨越两千年的思想辩论,本质上是人类对“自然与干预”“个体与集体”关系的永恒探索。

一、词源考据:从《道德经》到历史实践的溯源

“无为而治”一词虽未直接出现于《道德经》,但其思想脉络贯穿全书。老子在第三十七章提出“道常无为而无不为”,第五十七章更明确指出“我无为而民自化,我好静而民自正”,将“无为”与“民治”直接关联。这一思想在汉初“文景之治”中得到实践验证:汉文帝、汉景帝推行轻徭薄赋政策,70年间人口增长4倍,国库钱粮充盈,史载“京师之钱累巨万,贯朽而不可校”。

值得注意的是,“无为”并非完全不作为。老子在第六十章强调“治大国若烹小鲜”,以烹饪比喻治理:频繁翻动会破坏食物完整性,正如过度干预会扰乱社会秩序。这种“有所为有所不为”的智慧,在汉初表现为对匈奴采取“和亲”策略而非主动征伐,为国内休养生息创造条件。

二、哲学内核:自然规律与人性本质的双重尊重

道家“无为”思想建立在“道法自然”的哲学根基上。老子认为,宇宙万物遵循内在规律运行,“道”是这种规律的总和。人类社会的治理应效法自然:

减少人为干预:如《道德经》第八章“上善若水”所言,水滋养万物而不争,统治者应如水般“处众人之所恶”,避免以强权改变社会运行轨迹。

激发内生动力:通过简政放权,让民众在自然状态下发展。汉初“黄老之学”主张“君逸臣劳”,皇帝只需把握战略方向,具体事务交由能臣处理,形成“无为而无不为”的治理格局。

制度约束替代人治:老子强调“法令滋彰,盗贼多有”,主张以“道”为规律制定法律,而非依赖统治者个人意志。这种思想与现代法治理念不谋而合。

三、历史实践:从文景之治到现代管理的跨时空验证

“无为而治”的实践价值在历史与现实中均得到印证:

古代治理典范:

舜帝任用禹治水时“无为而治”,仅提供战略支持而不干预具体方法,禹通过疏导而非堵塞成功平息水患。

汉初“文景之治”通过“轻徭薄赋、与民休息”政策,使社会从秦末战乱中恢复,为汉武帝时期的大一统奠定基础。

现代管理启示:

华为公司采用“让听得见炮声的人决策”模式,将战略制定权集中于总部,战术执行权下放至一线团队,激发基层创新活力。

荷兰鹿特丹市推行“居民自治社区”计划,允许居民自主设计公共空间,政府仅提供资金支持与法律框架,实现“百姓皆谓我自然”的治理效果。

四、误解澄清:无为≠不作为的辩证逻辑

对“无为而治”的批判常源于三个认知误区:

混淆“无为”与“不作为”:老子在第六十三章明确指出“天下难事必作于易,天下大事必作于细”,强调对符合规律的事必须积极作为。汉初虽减少政令干预,但并未放弃边防建设与法律制定。

忽视历史语境:老子提出“无为”时,正值春秋战国时期统治者“强作妄为”导致民不聊生。其思想本质是批判过度干预,而非否定所有治理行为。

简单类比现代消极主义:将“无为”等同于“躺平”是对道家思想的曲解。老子主张“清心寡欲”是针对统治者而言,要求其减少私欲以避免与民争利,而非要求民众放弃进取。

五、现代启示:在干预与放任间寻找平衡

在气候变化、人工智能等全球性挑战面前,“无为而治”提供了一种超越二元对立的治理思路:

生态保护:遵循“道法自然”原则,减少对生态系统的强行改造。如中国通过建立自然保护区、实施退耕还林政策,让生态系统自我修复。

科技创新:政府通过制定基础研究战略、完善知识产权保护,为创新提供制度保障,而非直接干预研发过程。这种“守夜人”角色与亚当·斯密“看不见的手”理论异曲同工。

教育领域:蒙台梭利教育法强调“不教而教”,通过创设自由探索环境激发儿童潜能,与道家“辅万物之自然”的理念相通。