唐高宗李治对武则天的痴迷,是唐朝历史上最具争议的话题之一。这段跨越伦理与权力的情感,既非单纯的男女之爱,也非简单的政治联姻,而是情感需求、权力博弈与性格互补共同作用的结果。从初遇时的悸动到共治时的依赖,武则天以独特的魅力与手段,将李治从情感寄托转化为政治盟友,最终成为实际掌权者。

一、情感需求:缺失母爱与性格柔弱的双重投射

李治自幼丧母,九岁时长孙皇后去世,其成长环境充满宫廷倾轧。唐太宗为保护他,将其带在身边抚养,但强势的父权与缺乏母爱的童年,使李治内心渴望温柔与依赖。武则天比李治年长四岁,成熟稳重、果敢决断,与青涩少女截然不同。在李世民病重期间,两人因共同侍奉床榻而频繁接触,武则天的细腻关怀与独特气质,恰好填补了李治情感上的空缺。

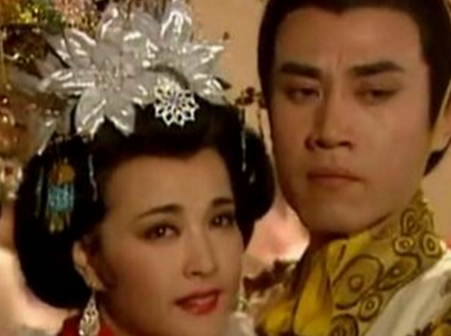

感业寺重逢时,李治22岁,武则天26岁。她以一首《如意娘》“看朱成碧思纷纷,憔悴支离为忆君”,直击李治内心,将思念与柔情化作政治筹码。这种情感投射,使李治在伦理压力下仍坚持接她回宫,甚至不惜与权臣长孙无忌对抗。

二、权力博弈:从情感依赖到政治同盟的蜕变

李治继位后,面临长孙无忌、褚遂良等托孤重臣的权力掣肘。他性格懦弱,在“废王立武”事件中,曾因褚遂良激烈反对而犹豫,但武则天以“何不扑杀此獠”的强硬态度,坚定支持李治。她联合许敬宗等官员,通过诬告长孙无忌谋反,将其贬谪致死,彻底瓦解关陇贵族集团对皇权的威胁。

武则天的政治才能在此过程中显露无遗:她提出“建言十二事”,改革官制、轻徭薄赋,赢得民心;在李治风疾发作时,她代批奏章,处理军国大事,展现卓越的行政能力。李治逐渐意识到,武则天不仅是情感寄托,更是巩固皇权的关键盟友。他甚至在诏书中称“皇后弘昭德义,化行天下”,公开肯定其政治地位。

三、性格互补:强势与柔弱的权力平衡

武则天的强势与李治的柔弱形成鲜明互补。李治依赖武则天的决断力,而武则天则利用李治的皇权实现野心。这种互补性在后宫斗争中尤为明显:王皇后因私欲过重、缺乏政治手腕,被武则天以“掐死女儿”的苦肉计构陷;萧淑妃因恃宠而骄,被武则天以“骨醉”之刑处死。李治虽对武则天的狠辣手段有所忌惮,但更依赖她维持后宫秩序。

在政治层面,武则天的果敢弥补了李治的优柔寡断。例如,在处理高句丽问题时,李治曾因顾虑民生而犹豫不决,武则天则力主出兵,最终平定辽东。这种互补性使李治逐渐将权力让渡给武则天,甚至在晚年默认她称“二圣”,共同临朝。

四、社会风气:开放时代下的伦理突破

唐朝社会风气开放,对女性参政、再嫁等行为包容度较高。武则天作为唐太宗才人,转嫁李治虽违背伦理,但并未引发大规模道德谴责。此外,武则天通过收买宫女、太监建立情报网,掌控宫廷动态;她以“天后”身份参与祭祀、封禅,逐步塑造神圣形象。这些手段使她的权力合法化,也降低了李治面临的舆论压力。