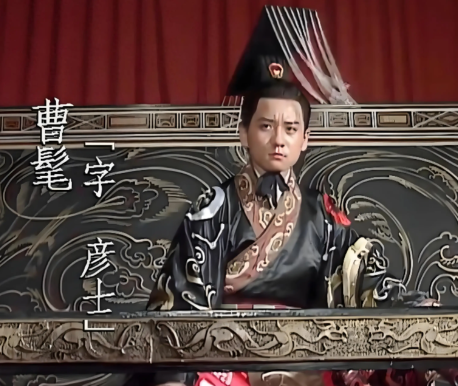

公元260年6月2日,洛阳街头,19岁的曹魏皇帝曹髦率数百宫人侍卫,高呼“司马昭之心,路人所知也”,以血肉之躯冲向司马昭的铁甲禁军。这场悲壮的反抗最终以曹髦被太子舍人成济刺杀而告终,其遗体仅以王礼下葬,成为中国历史上最具象征意义的“傀儡皇帝之死”。作为曹魏第四任皇帝,曹髦的抗争为何注定失败?这场权力博弈的深层逻辑,需从司马氏的权力根基、曹髦的行动策略与时代局限三重维度展开剖析。

一、司马氏的权力铁幕:从朝堂渗透到地方的全域控制

司马家族对曹魏政权的渗透始于司马懿的“高平陵之变”,至司马昭时期已形成“内外兼修”的绝对控制网络。

中枢层面:司马昭通过“三驾马车”掌控核心权力。其弟司马望任卫将军,统领禁军;亲信贾充为中护军,负责宫廷防务;心腹裴秀、王沈等占据尚书台要职,形成“文武双轨”的监控体系。曹髦即位时,朝堂九成官员已依附司马氏,连其试图拉拢的征东大将军司马望,实为司马家族旁支。

地方层面:司马昭通过“淮南三叛”彻底清除异己。255年毋丘俭、257年诸葛诞两次叛乱均被迅速镇压,扬州、荆州等战略要地完全纳入司马氏势力范围。曹髦曾试图借诸葛诞之乱削弱司马昭,命其“屯兵许昌”,但司马昭以“天子东巡”为名亲率26万大军平叛,反将兵权进一步集中。

舆论层面:司马昭通过“礼法包装”巩固合法性。258年他迫使曹髦封其为相国、晋公,加九锡,模仿曹操、曹丕篡汉的“标准流程”。同时,郭太后被完全控制,其发布的《贬曹髦为庶人诏》成为司马氏弑君后的舆论工具,将曹髦描绘为“悖逆不道”的暴君。

二、曹髦的抗争策略:理想主义者的致命误判

面对司马氏的铜墙铁壁,曹髦的反抗行动暴露出三大致命缺陷:

行动仓促,密谋泄露:260年5月,曹髦召集侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业密谋诛杀司马昭,但王沈、王业转头便向司马昭告密。这种“托非其人”的失误,源于曹髦对朝臣的误判——王沈虽以“文籍先生”著称,实为司马氏安插的眼线;王业则因家族利益早已倒向司马昭。

力量悬殊,以卵击石:曹髦讨伐时仅能调动“殿中宿卫及苍头官僮”数百人,而司马昭早已部署贾充率3000铁甲禁军埋伏。这种“三百老弱残兵”对抗“十倍于己的精锐”的差距,在《三国志·三少帝纪》中被明确记载:“帝自率殿中卫士、僮仆数百人鼓噪而出”。

缺乏外援,孤立无援:曹髦曾试图联络地方势力,如258年命镇东大将军司马望“抚军青、徐”,实为试探其忠诚度;260年讨伐前,他派人联络中护军王肃,但王肃已病逝。此时,扬州诸葛诞叛乱已被平定,蜀汉、东吴均无力支援,曹髦彻底陷入“孤军奋战”的绝境。

三、时代局限:皇权衰落与士族崛起的历史必然

曹髦的失败,本质上是皇权与士族权力结构转型的缩影。自东汉以来,门阀士族通过“经学传家”和“察举制”逐渐垄断政治资源,至曹魏时期已形成“上品无寒门,下品无士族”的格局。司马氏作为河内士族的代表,其崛起并非偶然:

经济基础:司马氏通过“屯田制”和“荫客制”积累大量土地与依附民,形成独立于国家财政的经济体系。据《晋书·食货志》记载,司马昭掌权时,其家族“田畴广辟,客货千计”,经济实力远超曹魏皇室。

军事垄断:司马氏通过“中护军”制度控制禁军,同时以“都督中外诸军事”头衔统领地方军队。曹髦讨伐时,司马昭能迅速调动“中护军贾充持钺,领千兵自迎”,而曹髦却连“调兵虎符”都无法获取。

文化认同:司马氏以“名教”为旗帜,强调“忠孝”伦理,将曹髦的反抗污名为“悖逆”。这种文化话语权的掌控,使得曹髦的“少康中兴”理想被贬为“狂妄之言”,连其创作的《潜龙诗》也被解读为“心怀不轨”的证据。