在北宋文坛的星空中,蔡襄以书法家、政治家的身份广为人知,但其诗词创作同样闪耀着独特的光芒。作为“宋四家”之一,他的诗作既承续了唐人风骨,又融入了宋人理趣,在山水田园、赠答唱和、咏物抒怀等题材中,展现出清粹雅正的审美追求与经世济民的家国情怀。

一、山水清音:自然意象中的生命哲思

蔡襄的山水诗常以细腻笔触勾勒天地大美,在动静相生中寄寓超然物外的精神境界。其《碧峰亭》中“落日涵紫翠,深春变颜色”一联,以色彩的流转暗喻时光的变迁,将瞬息万变的自然景象升华为永恒的生命体验。而《宿延平双溪阁》的“晓市人烟披霁旭,夜潭渔火斗寒星”,则通过昼夜交替的意象对比,在市井烟火与自然星月的碰撞中,构建出动静相宜的诗意空间。

这种对自然意象的精妙捕捉,在《和偶登安济亭》中达到极致:“春水倒行潮欲上,晚云平压日先低。”诗人以倒叙手法重构时空,将潮水逆流与云层下压的视觉张力,转化为对自然规律的敬畏与哲思。其《北苑十咏·采茶》更以“溪山殊气候,晴雨变朝昏”的对比,揭示出茶园生态的微妙平衡,暗含对天地造化的谦卑之心。

二、赠答雅韵:士人精神的风骨写照

作为台谏名臣,蔡襄的赠答诗常流露出对刚健遒劲人格的推崇。《答孙推官》中“唯应抒素推文富,落笔词章气象粗”的赞誉,既是对友人才情的肯定,更是对士人应具备“气象”的期许。这种精神追求在《道中寄福州王祠部》中体现得更为鲜明:“我知君侯落落者,胸中气象盘虹霓。”以虹霓喻气节,将士人的精神境界具象化为可感可触的自然意象。

在《喜欧阳永叔余安道王仲仪除谏官》中,蔡襄以“御笔新除三谏官,士民千口尽相欢”的盛况,彰显谏官制度对士人精神的召唤。而“好竭谋猷居帝右,直须风采动朝端”的期许,则揭示出北宋士大夫以天下为己任的担当意识。这种精神传承在《怀文雅俨上人》的“何穷世事秋林叶,自在心灵晚岫云”中,转化为对超脱世俗的精神境界的向往。

三、咏物寄情:日常物象中的生命感悟

蔡襄的咏物诗善于从寻常事物中提炼哲理,赋予物象以人格化特征。《和诗送茶寄孙之翰》中“封题原是山家宝,尽日虚堂试品程”的描写,将茶叶从山野到厅堂的旅程,升华为对文化传承的隐喻。而《荔枝》诗“翠叶纤枝杂绛囊,使君分寄驿人忙”则通过荔枝的传递,展现出士人间的情谊与文化交流的生动场景。

在《落花》诗中,“何事苍苔数点红,晓来花片落春风”的设问,将落花意象转化为对生命易逝的哲思。而《闻雁》诗“霜风吹雁入南云,千里征人枕上闻”则以雁鸣为媒介,将自然声响与人间离愁巧妙勾连,展现出诗人对生命际遇的深切同情。

四、理趣交融:宋诗特征的典型呈现

蔡襄的律诗创作深得宋诗理趣之妙。《春晓》诗“曈曈初日注窗明,窗外雏莺乳燕声”以视听通感的手法,将春日清晨的生机具象化;而“东风气味浓于酒,晓梦魔人似宿酲”的比喻,则将无形的春风转化为可感知的味觉体验,展现出诗人对生活细节的敏锐捕捉。

其《四月池上》“风下平池水晕开,池边露坐水风来”的描写,通过水纹扩散的动态意象,构建出虚实相生的诗意空间。而“荷叶偶成双翠盖,荔枝才似小青梅”的工整对仗,则在形式美中蕴含着对自然生长规律的观察与思考。

五、文化遗响:诗词背后的精神传承

蔡襄的诗词创作与其政治实践形成互文。他在泉州主持建造洛阳桥时,曾作《万安桥记》刻石立碑,这种“功成不必在我”的谦逊态度,与其诗中“莫问幽人超世诀,即心无累是仙家”的淡泊心境一脉相承。而其倡植福州至漳州700里驿道松的惠民之举,则与“夹道松,夹道松,问谁栽之?我蔡公”的民谣相互印证,展现出士大夫经世济民的理想追求。

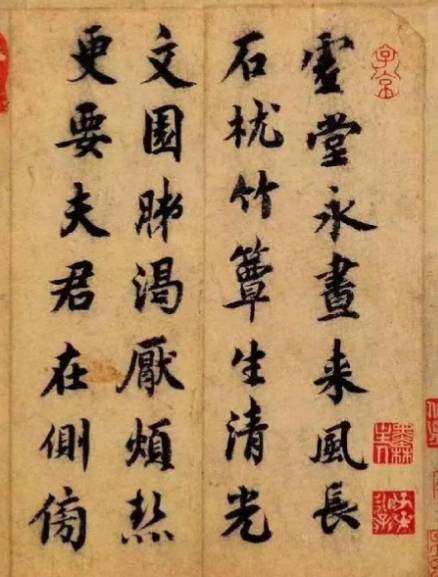

在书法与诗词的交融中,蔡襄创造了独特的艺术境界。其传世书迹《谢赐御书诗》的笔墨韵律,与《春日》“东风吹雨湿秋千,红点棠梨烂欲然”的诗意相得益彰,共同构建起北宋文人的精神图谱。这种文质兼美的艺术追求,使其诗词在宋诗长河中占据着不可替代的位置。