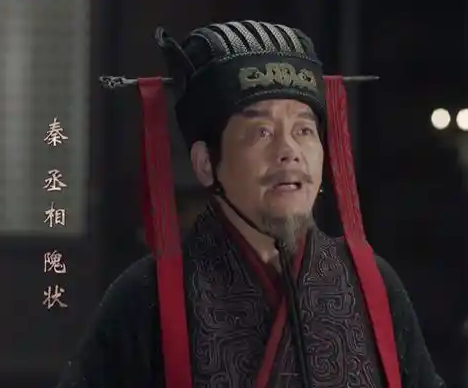

在中国历史长河中,秦朝丞相隗状的名字常因《史记》的笔误被误写为“隗林”,导致其功绩长期被低估。然而,透过出土文物与历史碎片的拼合,这位低调的治国能臣逐渐显露出其作为秦朝名相的真实面貌。他不仅是统一度量衡的推动者,更深度参与秦朝政治制度构建与重大工程实施,其历史地位远超后世想象。

一、从“隗林”到“隗状”:一场持续千年的文字纠错

隗状的姓名争议源于《史记·秦始皇本纪》的记载失误。司马迁误将其名写作“隗林”,致使后世长期沿用此错误称谓。直至隋唐时期,颜之推在《颜氏家训》中通过考古实证提出质疑:开皇二年长安出土的秦铁权铭文明确记载“乃诏丞相状、绾”,其中“状”字为“状貌”之“状”,与《史记》的“林”字截然不同。这一发现得到后续出土文物的印证,如甘肃省镇原县出土的秦铜板诏、岳麓书院藏秦简等均记载“丞相状、绾”,最终确认秦朝丞相的正确姓名为“隗状”。这场跨越千年的文字纠错,不仅还原了历史真相,更揭示出隗状在秦朝政治体系中的核心地位。

二、治国四策:从制度构建到文化统一

作为秦始皇统治时期的重要辅臣,隗状的政治贡献贯穿秦朝统一后的关键领域,其治国方略可概括为四大支柱:

制度奠基:皇权集中与官僚体系

隗状与王绾共同建议秦始皇废除分封制,推行郡县制,确立“皇帝”尊号并建立“三公九卿”中央集权体系。他们主张皇帝独掌“命为制、令为诏”的权力,以玉玺为行使凭证,将地方官吏任免权收归中央,彻底打破周代分封的世袭传统,为后世两千年的中央集权制度奠定基础。

经济整合:度量衡与货币统一

秦始皇二十六年(前221年),隗状主持制定全国统一的度量衡标准:一尺为23.1厘米,一石为十升,一斤为16两。这一标准通过《商鞅量》等文物得以实证,其精确性甚至超越现代认知。例如,出土的秦朝铜权显示,其重量误差不超过现代计量标准的0.1%。隗状还推动货币统一,以“秦半两”取代六国杂币,实现经济流通的标准化。

文化凝聚:文字统一与思想整合

尽管文字统一主要由李斯主导,但隗状通过制定度量衡、推行郡县制等政策,为文化统一创造制度条件。他参与修订《仓颉篇》等字书,规范小篆字体,并建议秦始皇“书同文”,消除六国文字差异,强化文化认同感。

工程监督:秦始皇陵的建造者

隗状是秦始皇陵工程的核心指挥者之一。该工程自吕不韦时期选址,至隗状接手时已进入关键阶段。他动用70余万劳工,历时39年完成这座地下宫殿,其规模与咸阳宫相当,陵内水银模拟江河湖海的设计更彰显工程难度。隗状通过严格的工程管理确保陵墓保密性,使秦始皇陵成为世界考古史上的奇迹。

三、历史评价:被低估的治国能臣

尽管隗状的功绩卓著,但其历史地位长期被李斯、吕不韦等更著名的秦朝人物掩盖。然而,出土文物与历史记载的交叉验证,逐渐揭示出他的独特价值:

考古实证的权威性:多件秦朝文物明确记载隗状的丞相身份,如“十七年丞相启状戈”“始皇诏铜方升”等,证明其任职时间长达十二年以上,远超一般秦朝官员的任期。

政治智慧的体现:隗状在秦始皇陵工程中展现出的组织能力,以及在度量衡统一中体现的精确性追求,反映其兼具战略眼光与执行力的治国才能。

历史纠偏的意义:对隗状姓名的正名,不仅是对个人历史的尊重,更是对秦朝政治体系完整性的修复。它提醒后人,历史评价需以实证为基础,避免因文字讹误或主观偏见掩盖真相。