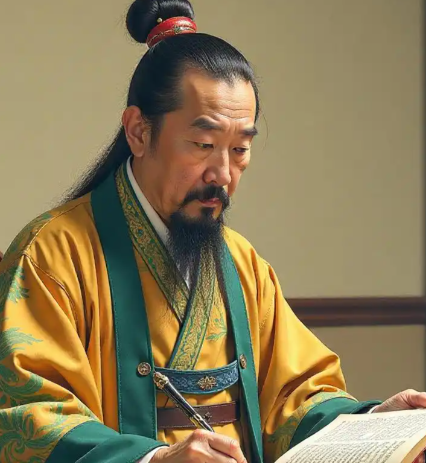

清代乾隆年间,苏州南园俞家桥畔的扫叶庄内,一位年逾八旬的老者正伏案修订医书。他便是与叶天士齐名的温病大家薛生白(薛雪),其笔下《湿热病篇》的条文,正以“三禁”原则(禁汗、禁下、禁润)重塑着中医对湿热病的认知。这位集诗人、画家、拳师于一身的传奇医家,用毕生心血构建起温病学派的学术高峰,其著作至今仍是中医临床的重要指南。

一、《湿热病篇》:温病学派的开山之作

薛生白最负盛名的著作《湿热病篇》,系统阐述了湿热病的辨证论治体系。这部成书于18世纪中叶的专著,首次将湿热病从伤寒体系中独立出来,提出“湿热之邪,从表伤者十之一二,由口鼻入者十之八九”的独到见解。书中35条条文以阳明、太阴两经为病变核心,构建起“脾胃为病变重心”的辨治纲领,并创新性地将三焦辨证融入湿热病治疗。

其学术价值在临床实践中得到充分验证:现代中医治疗病毒性肝炎时,仍以书中“三仁汤”为基础方剂;治疗肠胃湿热引发的腹泻,则沿用“黄连黄芩汤”的组方思路。王孟英在《温热经纬》中评价:“薛氏此书,实为湿热证治之圭臬。”这部仅万余字的专著,奠定了中医外感热病理论的重要基石。

二、《医经原旨》:解构《内经》的学术范本

薛生白对《黄帝内经》的研究同样具有开创性。其《医经原旨》六卷本突破传统注疏模式,采用“经文+原旨+按语”的三段式结构,既保留原文精髓,又融入个人见解。在注解“甲子纪年”时,他大胆质疑:“想亦闻陈方于古老,敷衍成之”,这种批判性思维使该书成为清代《内经》研究的重要参考文献。

该书对经络学说的阐释尤为精妙。薛氏通过对比《灵枢·经脉》与《素问·骨空论》的差异,指出“十二经配十二水”理论的矛盾之处,这种实证研究方法较之同时代医家更具科学性。乾隆十九年扫叶庄刻本问世后,迅速成为医家研习《内经》的必备读物。

三、多元著作:展现医家博学底蕴

薛生白的学术视野远超医学范畴,其著作涉及经学、文学、武学等多个领域。《周易粹义》的修订过程颇具传奇色彩:书稿“屡定屡更,芟汰疵类”,恰似扫除落叶的循环往复,这种治学态度在其医学著作中同样体现。他校订的《温热暑疫全书》四卷,通过整理周扬俊的学术思想,完善了温病学的理论体系。

在文学创作方面,《一瓢斋诗存》收录的《秋日卧病》诗作:“飒飒催残叶,纷纷下短垣”,将医家的生命感悟与文人的审美情趣完美融合。而《日讲杂记》八则,则以医话形式记录临床心得,其中“用药如用兵”的比喻,至今仍是中医教育的重要理念。

四、学术影响:跨越时空的传承

薛生白的著作对后世产生深远影响。吴鞠通在撰写《温病条辨》时,多次引用《湿热病篇》的辨证方法;近代名医曹颖甫则将《医经原旨》列为研习《内经》的三大必读书目之一。20世纪50年代,中医研究院整理温病学文献时,专门成立“薛生白学术思想研究组”,系统梳理其著作中的学术创新。