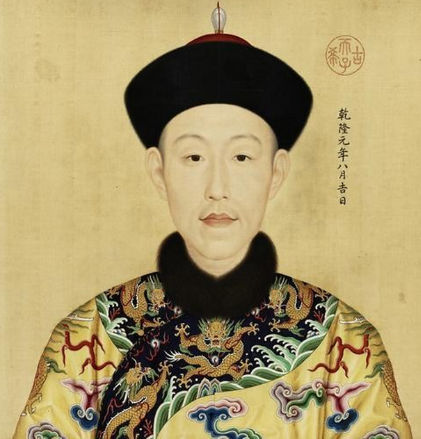

1735年,雍正帝猝然离世,25岁的弘历以“乾隆”年号开启长达63年的统治。这位自诩“十全老人”的君主,在继承雍正遗产的同时,却以一系列政策调整与父亲形成鲜明对比。这种看似矛盾的执政选择,实则是时代需求、权力结构与个人性格共同作用的结果。

一、政治策略的转向:从“严刑峻法”到“宽严相济”

雍正帝以铁腕治国著称,其“考成法”将官员政绩与俸禄挂钩,“密折制度”使皇权渗透至基层,对贪腐、宗室异己及民间异端采取高压政策。乾隆继位后,却以“宽仁”为旗帜,对雍正时期的严苛政策进行系统性修正:

宗室政策的颠覆性调整

乾隆登基三日内即驱逐雍正供养的炼丹道士,随后赦免被削籍圈禁的胤禩、胤禟子孙,恢复其宗籍。此举不仅缓和了皇室内部矛盾,更通过否定雍正对兄弟的极端打压,塑造自身“纠偏者”形象。例如,允禩案中,雍正曾以“谋逆”罪名将其改名为“阿其那”(满语“狗”),而乾隆通过平反行动,间接削弱了雍正“刻薄寡恩”的历史评价。

官员考核的弹性化改革

雍正的“考成法”要求地方官员限期追补亏空,否则严惩不贷。乾隆则推行“恩威并施”,对部分官员的过失采取宽容态度。1736年,他释放因贪腐受罚的官员,并称“治天下当以宽仁为本”。这种转变导致后期吏治松弛,和珅等权臣得以崛起,但短期内确实赢得了官僚集团的支持。

文字狱的阶段性管控

乾隆初期减少对文人言论的压制,甚至允许《明史列传》等“违禁”书籍流通。然而,中后期文字狱却达到清代巅峰,仅1757-1793年间就发生53起,远超雍正时期。这种“先松后紧”的策略,既体现了对文化控制的试探,也暴露了其统治基础的脆弱性。

二、经济政策的博弈:从“务实节俭”到“铺张扩张”

雍正帝通过“火耗归公”“摊丁入亩”等改革,将国库储备从康熙末年的800万两增至6000万两,为乾隆留下了雄厚的财政基础。然而,乾隆的执政风格却迅速转向:

财政支出的极端化

乾隆六年(1741年)起,他六下江南,耗费约2000万两白银,相当于雍正十三年国库总储备的三分之一。同时,大规模扩建圆明园,仅“四十景”工程就耗银数百万两。这种铺张浪费与雍正的节俭作风形成鲜明对比,直接导致后期财政危机。

灰色收入的默许

雍正通过“养廉银”制度试图杜绝官员贪腐,但乾隆却默许地方官员在养廉银外收取“规礼”“炭敬”等灰色收入。1781年甘肃冒赈案中,全省官员集体贪污300万两军饷,暴露出财政监管的彻底失效。这种“宽纵”政策虽短期内维持了官僚体系稳定,却为嘉道中衰埋下伏笔。

经济政策的有限开放

雍正严格限制矿业开发,认为“开矿引聚流民,易生事端”。乾隆则放宽限制,允许云南铜矿、东北人参贸易发展,甚至默许恰克图边贸的繁荣。这种转变反映了其对商业价值的重新认知,但始终未突破“重农抑商”的总体框架。

三、权力结构的重构:从“集权改革”到“制度固化”

雍正帝通过设立军机处、完善密折制度,将皇权集中推向新高度。乾隆则在此基础上进一步强化个人权威,却也导致权力结构的僵化:

军机处的职能异化

雍正将军机处定位为临时性决策机构,成员多为亲信大臣。乾隆却将其变为常设机构,并依赖和珅等宠臣处理政务。1776年,和珅兼任领班军机大臣,形成“权臣干政”局面,与雍正时期“皇帝独断”的初衷背道而驰。

满洲本位的强化

雍正主张“满汉一体”,重用汉臣如张廷玉、田文镜。乾隆则更强调“满洲根本”,1755年胡中藻案中,他以“悖逆诗文”为由处死汉臣,并限制汉人担任督抚的比例。这种政策调整虽巩固了满洲贵族地位,却加剧了民族矛盾。

皇权绝对化的巅峰

乾隆晚年以“禅位不交权”的方式,通过太上皇身份继续掌控朝政。他明确表示:“大学士不过皇帝秘书,岂可称宰相?”这种对权力的极端垄断,使朝廷决策完全依赖于皇帝个人能力,为后期决策失误埋下隐患。

四、文化思想的转型:从“压制异端”到“收编利用”

雍正帝通过《大义觉迷录》与民间舆论交锋,试图以辩论方式消弭对其继位合法性的质疑。乾隆则采取更隐蔽的文化控制手段:

禁毁《大义觉迷录》

乾隆继位后立即将此书列为禁书,销毁相关版本,并处死参与编撰的曾静。这种“掩盖”而非“辩论”的策略,反映了其对历史问题的敏感态度。

《四库全书》的双重性

乾隆以整理文化为名编修《四库全书》,却系统性删改、禁毁“违禁书籍”。据统计,全书共禁毁书籍3100多种,远超雍正时期。这种文化工程虽保存了大量典籍,却也导致思想界的沉寂。

儒家符号的滥用

乾隆比雍正更热衷于标榜自身为“儒家圣君”,频繁祭孔、题诗,甚至将“十全武功”与“文治”相提并论。这种符号化操作虽强化了统治合法性,却也暴露了其文化政策的虚伪性。

五、执政转向的深层逻辑:时代、性格与权力的交织

乾隆与雍正的政策分歧,本质是时代背景、个人性格与统治需求共同作用的结果:

时代背景的差异

雍正继位时面临国库空虚、吏治腐败的危机,必须采取“猛药去疴”的改革。乾隆继位时,国库充盈、边疆稳定,更需通过“宽仁”收买人心,巩固统治基础。

个人性格的投射

雍正务实冷峻,以“勤政”著称,现存朱批谕旨多达数万件。乾隆则好大喜功,追求“文治武功”的虚名,其六下江南、十全武功等行为,均体现了对个人历史地位的执着。

统治合法性的建构

乾隆通过否定部分雍正政策(如赦免宗室、废除祥瑞制度),塑造自身“纠偏者”形象,以此区别于父亲。但这种变革并未突破专制框架,反而通过强化皇权绝对化,将清朝推向鼎盛与衰败的临界点。