在中国历史上,和珅是乾隆朝最具争议的权臣。他凭借过人的智慧与情商,在乾隆年间平步青云,成为一人之下万人之上的军机大臣;却在嘉庆继位后迅速倒台,落得“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的结局。这种冰火两重天的命运,折射出封建王朝权力更迭的残酷逻辑,也揭示了和珅“成也乾隆,败也乾隆”的深层原因。

一、乾隆的“情感缺口”:和珅的精准投其所好

和珅能获得乾隆的长期宠信,核心在于他填补了乾隆的情感与权力需求。乾隆晚年虽坐拥天下,却面临两大困境:一是年事渐高导致的精力衰退,二是作为“十全老人”对文化成就的极致追求。和珅敏锐捕捉到这两点,构建了独特的“情感服务”体系。

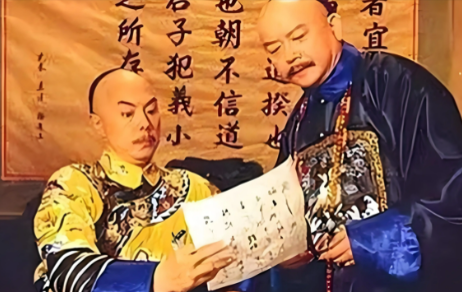

文化共鸣的构建:乾隆酷爱诗文书画,却苦于无人真正理解其创作心境。和珅早年潜心研究乾隆诗作,在咸安宫官学时期便通过诗句揣摩皇帝喜好。他不仅精通各朝代书画流派,更能在品评时从乾隆的微表情中判断其真实想法。例如,当乾隆称赞某幅字画“有帝王霸气”时,和珅能立即附和并延伸出政治隐喻,这种“文化知音”的角色让乾隆倍感慰藉。

权力执行的延伸:乾隆晚年实行“训政”,虽退位为太上皇却仍握实权。和珅作为军机大臣,完美执行了乾隆的意志。他主持编纂《四库全书》时,严格审核内容,删除对朝廷不利的记载,既满足了乾隆的文化政绩需求,又巩固了皇权合法性。此外,和珅设计的“千叟宴”用1500只火锅解决取暖问题,既彰显皇恩浩荡,又避免老年宾客受寒,这种细节把控让乾隆极为满意。

情感投射的载体:民间传说乾隆年轻时曾爱慕一位脖颈有红痣的宫女,和珅恰好符合这一特征。虽无实证,但和珅“类妃转世”的传闻,客观上满足了乾隆对青春情感的隐秘追忆。这种心理投射,使乾隆对和珅的包容度远超常规。

二、嘉庆的“权力洁癖”:和珅的致命性失误

嘉庆对和珅的厌恶,源于权力结构、政治理念与个人性格的三重冲突。这种冲突在乾隆禅位后迅速激化,最终导致和珅的覆灭。

权力交接的危机:乾隆退位为太上皇期间,和珅仍以“二皇帝”自居,甚至在嘉庆继位前递如意暗示拥戴之功。这种越界行为触碰了帝王大忌,更将嘉庆置于“傀儡”境地。嘉庆老师刘墉被贬事件,直接源于和珅向乾隆告状,导致嘉庆对和珅的仇恨根深蒂固。

政治理念的冲突:嘉庆以“勤政宽厚”著称,其治政理念强调务实与革新。而和珅代表的乾隆晚期吏治,已陷入“议罪银”制度导致的系统性腐败。嘉庆继位后立即停止议罪银,试图重塑政治生态,但和珅及其党羽的阻挠,使改革举步维艰。这种理念对立,使嘉庆视和珅为改革最大障碍。

个人性格的排斥:嘉庆私德极佳,勤政节俭,与和珅的贪婪奢靡形成鲜明对比。和珅虽试图通过献宝、安排微服私访等方式讨好嘉庆,但这些物质手段在嘉庆眼中不过是“腐朽之举”。更关键的是,和珅长期把持军机处、内务府,形成“言路不通、政事蔽塞”的局面,这种权力垄断直接威胁到嘉庆的皇权安全。

三、时代转折的必然:封建权臣的生存困境

和珅的命运,本质上是封建王朝权力更迭规律的体现。乾隆晚期,皇权高度集中导致监督机制失效,和珅作为“制度漏洞”的产物,其存在依赖于乾隆的个人权威。当乾隆去世,嘉庆需要重建权力秩序时,和珅便成为必须清除的“旧制度符号”。

从历史维度看,和珅的倒台具有双重意义:一方面,它标志着乾隆时代“君臣共治”模式的终结,嘉庆通过打击和珅树立了绝对权威;另一方面,它暴露了封建王朝“人治”的弊端——权臣的兴衰完全取决于帝王个人好恶,而非制度约束。这种不确定性,正是封建政治的致命弱点。