在南宋史学发展的长河中,眉州(今四川眉山)王氏父子以两代人的坚守与智慧,铸就了一部纪传体北宋史巨著——《东都事略》。这部由王赏奠基、王称完成的史书,不仅以严谨的体例和独特的史观填补了北宋史研究的空白,更以父子相继的编撰模式,在中国史学史上留下了浓墨重彩的一笔。

一、家学渊源:史官世家的学术传承

王称的史学造诣并非偶然,其父王赏的学术积淀为他的史学之路奠定了坚实基础。王赏字望之,南宋高宗绍兴年间(1131-1162)任实录修撰官,以刚正不阿的品格著称。他不仅如实记载历史,更对北宋九朝(太祖至钦宗)的历史资料进行了系统收集与整理,甚至完成了长编草稿的初步编纂。这种“以史为志”的家学传统,深刻影响了王称的学术选择。

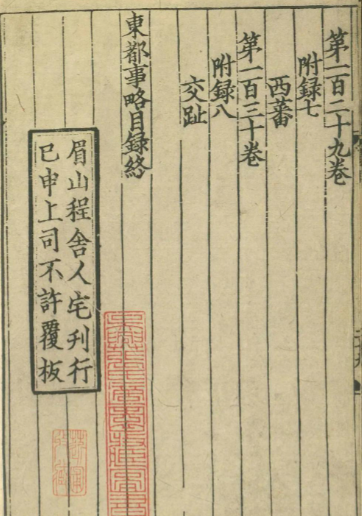

王称自幼浸润于史学氛围,对北宋历史产生浓厚兴趣。他继承父亲未竟的事业,以“克绍先志”为使命,将父亲留下的草稿与官方实录、野史笔记相结合,历经数十年整理排比,最终于南宋孝宗淳熙年间(1174-1189)完成130卷的《东都事略》。这部史书不仅承载着父子两代的学术理想,更成为南宋私史中“卓然可传”的典范。

二、体例创新:纪传体史书的突破与超越

《东都事略》以北宋都城开封(东京)为名,采用纪传体体例,系统记载了北宋九朝167年的历史。全书结构严谨,分为本纪12卷、世家5卷、列传105卷、附录8卷,其创新之处尤为显著:

世家体例的突破:突破传统纪传体仅记载皇族的局限,将皇后事迹纳入世家,形成“皇子与皇后并重”的独特模式。例如,在记载宋仁宗曹皇后、宋英宗高皇后时,不仅详述其生平,更通过宫廷事件折射北宋政治生态。

史料价值的凸显:王称在编撰中广泛采撷国史、实录、野史及笔记小说,甚至参考金国史书,使《东都事略》成为研究北宋历史的重要资料。例如,书中对“符彦卿二女为周室后”的记载,纠正了《宋史》遗漏其一的错误;对“刘美本姓龚”的直书,揭露了外戚冒附的史实。

史观立场的独立:王称秉持“叙事约而该,议论持平”的史笔,对历史人物评价不避瑕疵。例如,他不将康保裔列入《忠义传》,直言张方平、王拱辰的过失,这种“不讳其瑕”的史识,使《东都事略》具有超越时代的批判性。

三、学术影响:从私史到官修的典范意义

《东都事略》的学术价值迅速获得官方认可。南宋史学家洪迈在编修《四朝国史》时,将该书奏进皇帝,王称因此被任命为承政郎、龙州知州,并特授直秘阁。这一晋升不仅是对其史学成就的肯定,更标志着私史向官修史书的转型。

清代《四库全书总目提要》评价道:“宋人私史卓然可传者,唯称与李焘、李心传之书而三。”这一论断揭示了《东都事略》在宋史研究中的地位。尽管元代修《宋史》时未直接采用该书为稿本,但其在体例、史料、史观上的创新,为后世史家提供了重要借鉴。例如,《宋史·文艺传》大量资取《东都事略》,而书中对地名、谥法、典章制度的考证,更成为纠正《宋史》舛谬的关键依据。

四、文化传承:眉山史学的地域印记

王氏父子的史学成就,与眉山地域文化密不可分。作为苏轼、苏辙的故乡,眉山自宋代以来便以文风鼎盛著称。王称在《东都事略》中展现的严谨学风与批判精神,既是对地域文化传统的继承,也是对史学独立性的坚守。这种“以史为鉴”的学术追求,使眉山在南宋史学版图中占据重要地位。