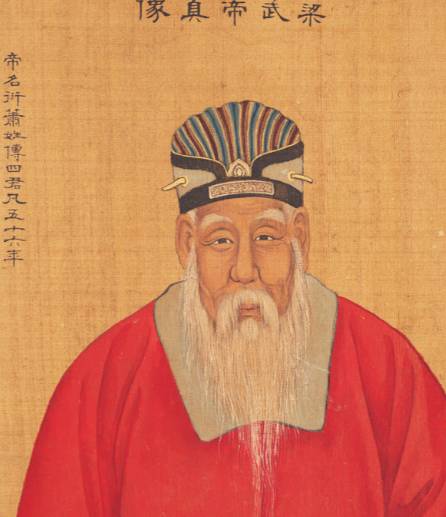

公元549年的建康台城,86岁的梁武帝萧衍蜷缩在床榻上,干裂的嘴唇微张,发出微弱的“荷荷”声。这位曾四次舍身同泰寺、被尊为“皇帝菩萨”的统治者,最终因叛将侯景断绝饮食,在饥饿与绝望中咽下最后一口气。这场荒诞的结局,不仅是个人的悲剧,更是一个王朝因过度崇佛而走向覆灭的缩影。

一、从明君到“菩萨皇帝”:信仰的狂热转向

萧衍早年以勤政著称。他每日五更起床处理政务,寒冬腊月批阅奏章冻裂双手;设立“谤木函”与“肺石函”广纳民意,甚至因百姓求情而放宽刑罚;他注重吏治,选拔人才不拘门第,使南梁初期呈现“四十年河清海晏”的盛世。然而,50岁后,一次与高僧的偶遇彻底改变了他的人生轨迹。

据《南史》记载,萧衍因一场大病开始接触佛教,逐渐沉迷其中。他不仅亲自受戒成为菩萨戒弟子,更将佛教戒律上升为国家法度:下令全国僧尼禁食荤腥,祭祀禁用三牲,改用蔬果;他本人践行“过午不食”,每日仅食一餐豆羹粗饭,甚至因国事耽误用餐便整日断食。这种近乎苦行僧的生活方式,与他早年“日理万机”的形象形成鲜明对比。

二、佛国幻象:信仰背后的民生危机

萧衍的崇佛政策迅速演变为一场全民运动。在他统治后期,南梁境内佛寺激增至2846座,仅建康城就有500余座,僧尼人数超过10万。寺庙“穷极宏丽”,占用全国耕地4%,而百姓却因“天下户口几亡其半”陷入饥荒。史载,为修建同泰寺,朝廷强征民夫,导致“民不堪命,流亡者众”。

更荒诞的是,萧衍四次舍身出家,每次均由朝廷花费数亿钱赎回。第一次赎身费达一亿钱,第二次增至两亿,第三次达三亿,第四次更因国库空虚,迫使官员“各献金帛”凑齐赎金。这些资金本可用于赈灾或军备,却因皇帝的“功德”消耗殆尽。

三、信仰的代价:从慈悲到纵恶

萧衍将佛教“慈悲不杀”的理念推向极端,甚至对叛乱者也网开一面。547年,北魏叛将侯景投奔南梁,大臣们警告其“反复无常”,萧衍却以“救人一命”为由收留。次年,侯景发动叛乱,萧衍仍拒绝诛杀其党羽,导致叛军迅速壮大。

更致命的是,他对宗室的过度宽容。弟弟萧宏窝藏杀人犯,他不仅不追究,反而加官进爵;侄子萧正德因被废太子之位而投敌,他仍“流涕受之”;养子萧综临阵投敌,他仍寄送旧衣试图感化。这种“以德报怨”的慈悲,最终换来的是宗室的背叛与叛军的围城。

四、饿死台城:信仰崩塌的终极讽刺

548年,侯景叛军包围建康,萧衍坚信“佛祖会保佑”,拒绝突围。叛军断绝城内粮草,百姓“人相食”,而萧衍的御膳房却藏有蜂蜜。当侍卫拒绝提供蜂蜜时,他怒斥:“荷荷!”(意为“为何!”),却无人回应。最终,这位“过午不食”的皇帝,因饥饿难耐试图煮铠甲充饥,未果而死。

他的尸体被草席包裹,两个月后才得以下葬,期间“虫蛆流于户牖”。明末思想家王夫之尖锐指出:“梁武之亡,非侯景亡之,而浮屠亡之也。”这场悲剧的本质,是个人信仰凌驾于国家利益之上的必然结果。

五、历史回响:信仰与权力的永恒博弈

梁武帝的结局,为后世统治者敲响警钟。陈寅恪在《魏晋南北朝史讲演录》中分析,南梁的崩溃是“士族社会回光返照后的必然”,而萧衍的崇佛政策加速了这一进程。他试图用佛教团结士族,却因过度纵容导致寒门离心;他以慈悲化解矛盾,却因姑息养奸引发叛乱。