唐朝贞观六年(632年),唐太宗以“邕溪水”为名,将岭南之地改置为“邕州”,这一地名承载着千年历史,成为今日广西首府南宁的文化基因。从唐朝的边疆重镇到现代区域中心,邕州的历史轨迹不仅是一部地理沿革史,更是一部中原文明与岭南文化交融的史诗。

一、邕州得名:水系与行政的千年印记

“邕”字取自州西南的邕溪水(今已更名),这一命名方式折射出唐代州府选址的地理逻辑。据《元和郡县图志》记载,邕州治所最初位于宣化县(今南宁市江南区一带),毗邻邕江支流。这一区域水网密布,竹排江、朝阳溪、心圩江等水系为古代交通与商贸提供了天然通道。

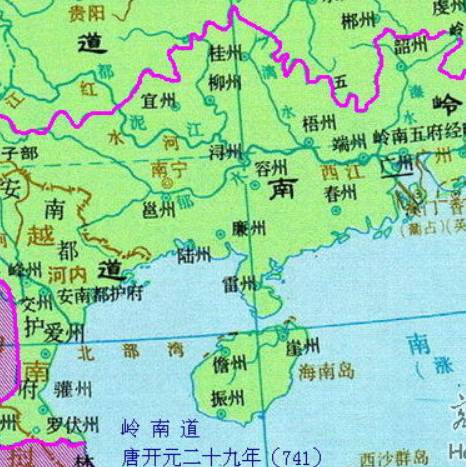

唐朝对邕州的行政规划极具战略眼光:贞观六年置邕州都督府,辖宣化、武缘、晋兴等七县,辐射今南宁、武鸣、隆安等地。其治所选址既依托水运之便,又可控制岭南西道(今广西大部及粤西、越南北部)的军事要冲,成为唐代岭南边疆治理的重要节点。

二、邕州治所:考古与文献中的城市轮廓

关于邕州治所的具体位置,学界存在“纬武路—七星路老城”与“亭子圩”两种主流观点。前者依据唐代城墙遗址与晋兴郡治所的文献记载,认为治所位于今南宁老城区;后者则根据《读史方舆纪要》中“邕溪在府南十里”的描述,推测治所更靠近邕江南岸。

考古发现为这一争议提供了新线索:20世纪末,在南宁市江南区凌铁村一带出土的唐代陶器与建筑构件,与《元和郡县图志》中“邕州城府南二里”的记载相吻合。同时,邕江沿岸的唐代石埠圩遗址(今石埠街道)表明,当时的邕州已形成以水运为核心的商贸网络,印证了“四方俱水而中高曰邕”的地理特征。

三、岭南西道:从边疆到中心的行政跃迁

唐懿宗咸通三年(862年),岭南道一分为二,邕州成为岭南西道节度使治所。这一变革标志着邕州从边疆州府升级为区域行政中心,管辖范围涵盖今广西、海南及粤西、越南北部。

作为岭南西道的核心,邕州在军事、经济与文化领域发挥了枢纽作用:

军事防御:邕州都督府下辖11个州及22个羁縻州,构建起抵御南诏、交趾(今越南)的防线;

商贸繁荣:邕州石溪口僚市成为西南地区最大的民族贸易市场,竹编、铜鼓等手工艺品通过邕江水系销往中原;

文化交融:邕州城内的“邕州八景”(如罗峰晓霞、青山松涛)融合了中原园林美学与岭南自然景观,体现了多元文化共生。

四、从邕州到南宁:地名更迭中的文明传承

邕州的历史在元朝迎来转折:泰定元年(1324年),邕州路改称南宁路,取“南疆安宁”之意。这一名称沿用至今,成为现代南宁的文化符号。

尽管行政区划几经变迁,但邕州的文化基因仍深深烙印在南宁的城市肌理中:

水系利用:邕江作为现代南宁的母亲河,其航运功能延续了唐代“众水皆在上流”的水运传统;

商贸传统:南宁朝阳商圈的繁荣可追溯至唐代石溪口僚市,民族贸易与跨境物流的基因代代相传;

文化符号:邕剧、邕宁八音等非物质文化遗产,见证了中原文化与岭南本土文化的千年融合。

五、结语:历史与现实的时空交响

从唐朝邕州到现代南宁,这座城市始终是中华文明与岭南文化交融的见证者。邕溪水已化作邕江奔流不息,而“邕”字所承载的历史记忆,早已融入南宁的城市血脉。今日漫步于南宁民族大道,高楼林立间仍可窥见唐代州府的遗韵——那是水系与城池的共生智慧,是边疆与中心的身份转换,更是中华文明多元一体格局的生动注脚。

在“一带一路”倡议与东盟合作的时代背景下,南宁正以“中国—东盟博览会永久举办地”的新身份续写历史。邕州的故事,不仅是地理沿革的记录,更是一部关于开放、包容与发展的文明史诗。