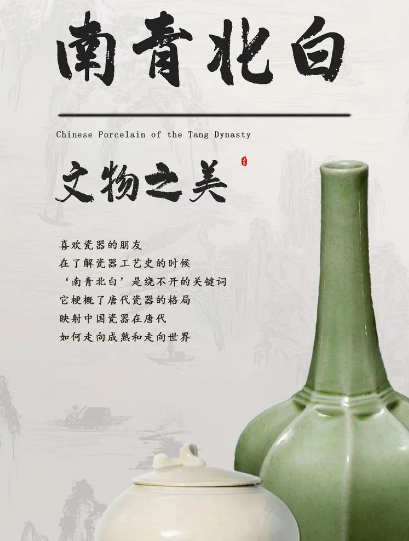

唐代是中国陶瓷史上的黄金时代,以“南青北白”的格局奠定了后世瓷器发展的基本框架。南方越窑青瓷与北方邢窑白瓷的并立,不仅是技术演进的结果,更是地理环境、文化审美与经济需求共同作用的产物。

一、原料特性:地理禀赋的天然馈赠

瓷器的颜色与质地,首先取决于瓷土的化学成分。北方邢窑所在的河北内丘、临城一带,盛产次生黏土,其铁含量低于2%,这种低铁瓷土经高温烧制后,胎体洁白如玉,再施以透明釉,即可呈现光润透亮的白瓷效果。相比之下,南方越窑所在的浙江上虞、慈溪地区,瓷土含铁量较高,若直接烧制易呈灰褐色,但通过控制还原焰氛围,铁元素可转化为青色着色剂,形成“类玉似冰”的青釉。这种原料特性的差异,使南北窑口天然走向了不同的技术路径:北方以“减铁提白”为核心,南方以“控铁呈青”为突破。

此外,北方干燥的气候利于白瓷晾晒与保存,而南方湿润环境则更适合青瓷的釉料发酵与成型。例如,越窑青瓷的釉药需在潮湿环境中缓慢陈腐,方能达到“釉色莹润如春水”的效果;邢窑白瓷的胎体则需在干燥条件下快速干燥,以避免开裂变形。地理环境的差异,进一步强化了南北瓷器的风格分野。

二、技术传承:从单色到双峰的演进脉络

白瓷的烧制并非一蹴而就,而是北方制瓷技术长期积累的成果。北朝时期,北方窑口已开始尝试降低瓷土含铁量,烧制出胎体灰白、釉色淡青的“早期白瓷”。隋代统一后,北方白瓷技术进一步成熟,如西安李静训墓出土的白瓷鸡首壶,胎质细腻,釉色洁白,已接近唐代邢窑水平。唐代邢窑在此基础上,通过改进窑炉结构(如使用馒头窑提高还原气氛)与釉料配方(添加长石、石英提升釉面透明度),最终烧制出“类银类雪”的精品白瓷,被陆羽誉为“瓷中之冠”。

南方青瓷的技术传承则可追溯至商周时期的原始青瓷。东汉时期,越窑率先烧制出成熟青瓷,其“胎骨较薄、施釉均匀”的特点,为唐代“秘色瓷”的诞生奠定了基础。唐代越窑通过采用匣钵装烧技术(避免烟尘污染)、增加釉层厚度(达0.2—0.5毫米)等创新,使青瓷釉色达到“夺得千峰翠色来”的境界,成为南方制瓷技术的巅峰。

三、审美偏好:自然环境与文化信仰的投射

南北瓷器的色彩差异,深刻反映了不同地域的审美取向。北方长期受游牧文化影响,白色被赋予“纯洁”“神圣”的象征意义。例如,北朝时期北方民众信仰弥勒佛,白色成为宗教仪式中的主色调;唐代邢窑白瓷因“天下无贵贱通用之”的特性,更被视为“雅俗共赏”的典范。杜甫诗中“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传”的赞美,正是北方对白瓷审美价值的集中体现。

南方则因“山清水秀”的自然环境,形成了“尚青”的审美传统。青瓷的釉色如春水、似碧玉,与江南烟雨、竹林茶山的意境相契合。陆羽在《茶经》中称越窑青瓷“类冰类玉”,徐寅则以“巧刻明月染春水”形容其釉色,均体现了南方文人对青瓷“清雅脱俗”的追求。此外,青瓷的实用功能也强化了其审美地位——唐代饮茶之风盛行,青瓷的淡青色釉面能更好衬托茶汤色泽,成为茶道文化的标配。

四、文化符号:从实用器到身份象征的升华

“南青北白”的格局,本质上是瓷器从日常用品向文化符号转型的产物。唐代国力强盛,瓷器成为对外贸易与文化交流的重要载体。越窑青瓷通过海上丝绸之路远销东南亚、中东,其“秘色瓷”更成为唐代宫廷专供,象征着“天朝上国”的工艺水准;邢窑白瓷则通过陆上丝绸之路进入中亚、欧洲,被大食商人誉为“中国白”,成为东西方贸易的“硬通货”。

在宫廷与文人的推动下,瓷器逐渐承载了身份认同的功能。唐代贵族以使用邢窑白瓷为荣,其“盈”字款瓷器专供皇家大盈库,成为权力与财富的象征;南方文人则偏爱越窑青瓷,将其与诗酒茶道结合,赋予其“文人雅趣”的内涵。这种文化符号的分化,进一步巩固了“南青北白”的市场地位。