德里苏丹国(1206-1526年)是印度历史上一个极具争议性的政权。它以德里为中心,统治北印度长达320年,其疆域一度覆盖南亚次大陆大部分地区。然而,这个由突厥-阿富汗军事贵族建立的伊斯兰政权,是否真正属于“印度”的范畴?要回答这一问题,需从历史脉络、文化交融与政治认同三个维度展开分析。

一、历史脉络:从外来征服到本土化融合

德里苏丹国的建立源于中亚突厥人的军事征服。1206年,古尔王朝的印度总督库特布丁·艾伊拜克(原为奴隶出身)在德里自立为苏丹,标志着北印度进入德里苏丹王朝时代。此后,卡尔吉王朝、图格鲁克王朝、赛义德王朝和洛迪王朝相继统治,形成五个王朝的更迭。

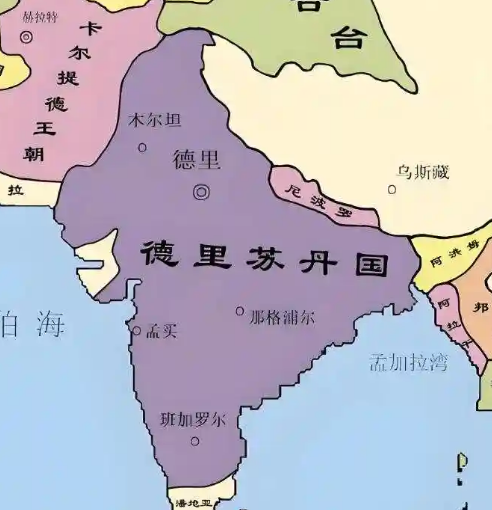

从地理范围看,德里苏丹国的疆域远超现代印度的政治边界。其鼎盛时期(图格鲁克王朝时期)领土南至科佛里河,涵盖今印度中部和南部大片地区,甚至与南印度的维贾亚纳加尔王国形成对峙。然而,这种“大印度”概念与现代国家主权意识存在本质差异。德里苏丹国的统治核心始终局限于北印度,对南印度的控制更多通过藩属关系实现,而非直接治理。

更关键的是,德里苏丹国的统治基础是军事征服而非文化认同。其政权通过“伊克塔”制度(军事采邑)维持,依赖突厥-阿富汗贵族和雇佣军,与印度本土的农村公社制度形成尖锐对立。这种外来性在1398年帖木儿入侵时暴露无遗——当帖木儿军队洗劫德里时,南印度诸邦不仅未援助苏丹,反而趁机扩张势力,凸显了德里苏丹国统治的脆弱性。

二、文化交融:伊斯兰文明与印度本土的碰撞与共生

德里苏丹国的文化贡献不容忽视。其统治者虽为穆斯林,却主动吸收印度文化元素,形成独特的“德里苏丹风格”:

建筑艺术:库特布塔(Qutb Minar)融合了伊斯兰尖塔与印度教寺庙的装饰纹样,其红砂岩结构与阿拉伯书法相得益彰;菲鲁兹沙赫的托普卡帕宫则借鉴了波斯园林布局与印度宫殿的开放式结构。

文学语言:波斯语成为宫廷和学术语言,但印地语在民间广泛使用。诗人阿米尔·库斯罗(Amir Khusrau)开创了“印地-波斯语”混合文体,其作品《五卷书》成为南北印度文化交流的桥梁。

宗教政策:尽管德里苏丹国以伊斯兰教为国教,但对印度教采取相对宽容态度。阿拉乌德丁·卡尔吉曾下令保护印度教寺庙,菲鲁兹沙赫虽强制改宗部分印度教徒,却也资助印度教节日庆典。这种矛盾政策反映了统治者对本土文化的复杂心态。

然而,文化交融并未消除宗教隔阂。德里苏丹国对佛教的打击尤为残酷——那烂陀寺、超戒寺等佛教中心被毁,佛教在印度逐渐消亡。这种文化破坏与文化融合并存的现象,凸显了德里苏丹国作为“征服者文明”的双重性。

三、政治认同:从“外来政权”到“印度历史”的叙事重构

德里苏丹国是否属于“印度历史”的争议,本质是现代民族国家叙事对前现代政权的重构。在英国殖民时期,殖民者将德里苏丹国与莫卧儿王朝并称为“穆斯林统治时期”,以强化“印度教-穆斯林”的二元对立叙事。这种分类法忽略了德里苏丹国对印度社会结构的深远影响:

行政制度:德里苏丹国引入的“迪万”(财政部门)、“卡提布”(书记处)等制度,被莫卧儿王朝继承并发展,最终成为印度现代行政体系的雏形。

土地关系:“伊克塔”制度虽未彻底改变印度农村公社,但催生了新的地主阶级——扎吉尔达尔(Zamindar),其土地垄断行为为英国殖民时期的“永久定居制”埋下伏笔。

社会结构:德里苏丹国统治期间,穆斯林成为北印度的精英阶层,与印度教徒形成新的社会分层。这种分层在独立后演变为印度教与穆斯林的族群矛盾,成为现代印度政治的顽疾。

从这一角度看,德里苏丹国无疑是印度历史的重要组成部分。它的存在重塑了印度的政治、经济和社会结构,其遗产至今仍在影响印度的发展轨迹。