公元1669年,康熙帝以“布库戏”为名诱捕鳌拜,这场突如其来的政变终结了鳌拜的权臣生涯。作为清朝三代元勋、满洲第一勇士,鳌拜在皇太极、顺治两朝立下赫赫战功,更在顺治临终时被委以辅政重任。然而,当这位手握40万重兵的权臣面对少年康熙时,却始终未选择造反。这一矛盾现象背后,是制度约束、权力制衡与个人信念交织的复杂图景。

一、制度枷锁:八旗体系下的权力分散

清朝的八旗制度本质是军事化社会组织,其核心在于“旗主共治”。鳌拜虽为镶黄旗护军统领,但八旗军队分属不同旗主管辖。例如,正黄旗由皇帝亲掌,正白旗归苏克萨哈势力,镶白旗则属遏必隆阵营。这种分散的军事结构,使得鳌拜无法直接调动全部八旗兵力。据《清实录》记载,当鳌拜试图以“苏克萨哈谋反”为由发动清洗时,正白旗将领坚决抵制,最终导致鳌拜仅能依靠镶黄旗部分兵力。

更关键的是,清朝实行“议政王大臣会议”制度。即便在康熙亲政前,重大军政决策仍需索尼、苏克萨哈、遏必隆三位辅政大臣联署。鳌拜虽强势,但缺乏制度性独裁基础。这种集体决策机制,从根本上限制了任何个人通过军事手段篡权的可能性。

二、现实困境:权力巅峰的脆弱性

鳌拜的权势建立在顺治遗诏的合法性基础上,但其权力结构存在致命缺陷。一方面,康熙虽年幼,却通过孝庄太后掌控着宗室亲贵与蒙古盟友的支持。当鳌拜擅杀苏克萨哈时,康亲王杰书等宗室立即上书弹劾,显示宗室势力对皇权的忠诚。另一方面,清朝经过顺治朝的治理,社会已趋稳定,鳌拜若造反,必将面临满汉地主阶级的联合抵制。

经济层面,鳌拜同样缺乏造反资本。清朝财政由户部统一管理,鳌拜虽能通过“圈地”“投充”等手段聚敛财富,但无法建立独立的财政体系。相比之下,康熙通过“更名田”政策笼络汉族士绅,逐步构建起超越八旗的经济基础。这种经济实力的对比,使鳌拜的军事优势难以转化为持久统治力。

三、信念坚守:满洲贵族的忠诚传统

鳌拜的家族背景深刻影响了其政治选择。作为瓜尔佳氏后裔,其叔父费英东是清太祖努尔哈赤的佐命元勋,这种世代效忠的传统使鳌拜将忠诚视为政治生命。在皇太极猝然驾崩的危机时刻,鳌拜与索尼等八大臣“共立盟誓,愿死生一处”,坚决拥立皇太极之子福临。这种选择不仅出于政治算计,更蕴含着对爱新觉罗家族的深厚感情。

顺治朝的经历进一步强化了这种忠诚。当多尔衮摄政时,鳌拜因坚持拥立福临而屡遭迫害,甚至两次被论死。但这些打击未改变其政治立场,反而使其在顺治亲政后获得绝对信任。这种患难与共的经历,使鳌拜将维护皇权视为己任。即便在康熙六年(1667年)康熙亲政后,鳌拜仍以“三朝元老”自居,其政治行为更多表现为权力膨胀而非谋反意图。

四、历史评判:权臣的悲剧与制度的胜利

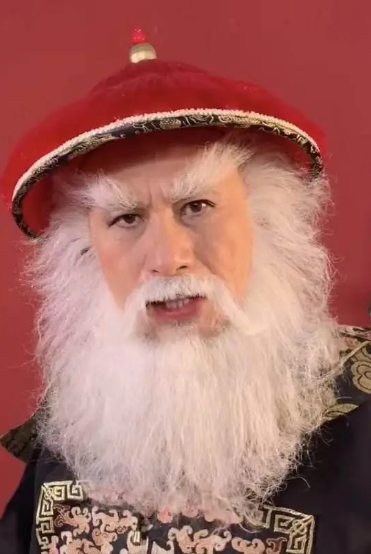

鳌拜的结局印证了其不造反的战略正确性。当康熙公布其三十条罪状时,核心指控是“结党专权”“不尊君上”,而非谋反。法国传教士白晋记载,鳌拜被捕后曾袒露上身,展示为救皇太极留下的伤疤,最终使康熙免其死罪。这种结局既反映了清朝皇权对功臣的宽容,也暴露出专制制度下权臣的生存困境。

雍正帝继位后,追封鳌拜为“超武公”,世袭罔替,这一举动暗含对鳌拜历史定位的重新评估。乾隆朝虽停袭公爵,但仍保留一等男世职,承认其开国功勋。这种复杂的评价体系,恰恰说明鳌拜既是维护皇权的忠臣,也是破坏制度平衡的权臣。