在中国思想史上,南北朝时期曾爆发一场震动朝野的哲学论战。当佛教“神不灭论”裹挟着因果轮回的迷雾笼罩南朝时,一位名叫范缜的思想家以《神灭论》为剑,劈开了笼罩在精神世界上的神秘面纱。这位出身河南泌阳的唯物主义斗士,用“形存则神存,形谢则神灭”的论断,在佛教盛行的时代掀起了一场颠覆性的思想革命。

一、范缜其人:逆流而上的思想独行者

范缜(约450—515年),字子真,出身于南乡舞阴的寒门士族。幼年丧父的经历让他过早体会到世态炎凉,却也铸就了其刚直不阿的性格。弱冠之年拜名师求学后,他以宁蛮主簿入仕南齐,历任尚书殿中郎、宜都太守等职。在萧衍建立南梁后,虽因直言敢谏屡遭贬谪,却始终保持着知识分子的风骨。

这位看似传统的士大夫,实则暗藏颠覆性思想。当南朝统治者将佛教奉为国教,竟陵王萧子良的府邸成为佛教思想中心时,范缜公然宣称“无佛”,与权贵展开激烈辩论。这种在宗教狂热中保持清醒的姿态,使其成为那个时代最耀眼的思想异端。

二、《神灭论》成书:思想交锋的产物

关于《神灭论》的成书时间,学界存在南齐武帝永明年间(487—493年)与梁天监六年(507年)两种说法。但可以确定的是,这部1885字的问答体论著,诞生于范缜与佛教势力的长期交锋之中。其创作直接诱因有二:一是与竟陵王萧子良关于“无佛”的辩论,二是梁武帝萧衍为打压其思想而发动的六十余名学者围攻。

范缜采用“设宾主”的辩论形式,以“问曰”模拟反方观点,构建起严密的逻辑体系。这种写作手法既保留了学术辩论的严谨性,又增强了文本的战斗性,使其成为中国古代哲学论战的经典范式。

三、思想内核:形神关系的科学解构

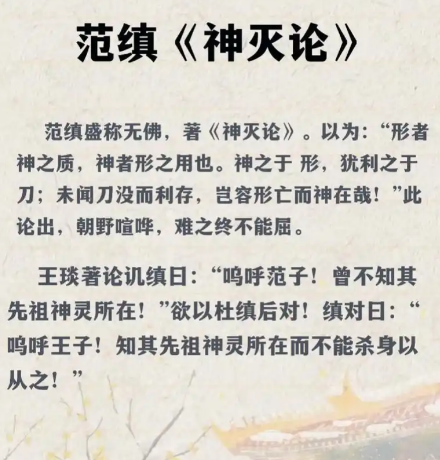

《神灭论》的核心命题“形神相即,形质神用”,以刀刃与锋利的比喻破除了灵魂不灭的迷思:“神之于质,犹利之于刃;形之于用,犹刃之于利。未闻刃没而利存,岂容形亡而神在?”这种将精神视为肉体功能的唯物主义解释,在当时的认知水平下具有革命性意义。

范缜进一步揭露佛教的社会危害:统治者借轮回说逃避现实责任,寺院经济吞噬国家财富,僧尼阶层不事生产却享有特权。这些批判直指南朝社会的痼疾,使《神灭论》超越了哲学范畴,成为具有现实针对性的政治檄文。

四、历史回响:思想火种的永恒价值

面对梁武帝组织的围剿,范缜始终保持着思想者的尊严。当王琰以“不知先祖神灵所在”进行道德绑架时,他以“知先祖神灵所在而不伤生”的回应,既维护了孝道又坚守了无神论立场。这种在政治压力下的思想坚守,使其成为中国古代知识分子的精神标杆。

《神灭论》的影响远超南北朝。唐代傅奕、中唐韩愈的排佛运动,明清之际王夫之的唯物论发展,皆可见其思想脉络的延续。甚至在近代反封建思潮中,范缜的斗争精神仍被反复援引,证明真理穿越时空的永恒力量。

五、思想史坐标:东方哲学的理性之光

在佛教盛行的中古时期,《神灭论》的诞生堪称奇迹。范缜没有借助任何宗教权威或神秘体验,仅凭逻辑推理与经验观察,就构建起完整的唯物主义体系。这种理性精神,与古希腊伊壁鸠鲁学派、印度顺世论等世界无神论传统遥相呼应,共同构成了人类追求真理的璀璨星河。