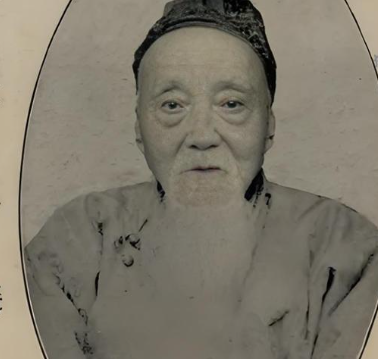

王闿运(1833—1916),字壬秋,又字壬父,号湘绮,世称湘绮先生,湖南湘潭人。作为晚清学术界与文坛的标志性人物,他以经学研究为根基,以文学创作为羽翼,在动荡的时代浪潮中构建起独特的学术体系,成为湖湘文化的精神丰碑。其一生跨越道光、咸丰、同治、光绪、宣统五朝及民国初年,既是封建王朝的见证者,更是近代学术转型的推动者。

一、经学造诣:今文经学的集大成者

王闿运的学术根基深植于今文经学,尤以《春秋公羊传》研究独树一帜。他继承东汉何休“三世说”的微言大义,主张“以经解经”,反对穿凿附会的章句之学。其《春秋公羊传笺》突破传统注疏体例,以“义理贯通”重构经典体系,被张舜徽誉为“晚清今文经学之殿军”。在《尚书笺》《诗经补笺》等著作中,他融合汉魏古注与清代考据成果,形成“简括大义,不务繁征”的治学风格,对廖平、康有为等学者产生深远影响。

作为教育家,王闿运将经学思想转化为育人实践。主持成都尊经书院期间,他以“通经致用”为纲领,制定“每日日记、每月课卷”的严苛制度,培养出廖平、宋育仁等经学大家。其弟子杨度回忆:“先生讲经,必先明圣人之志,再论经世之用。”这种学术理念直接推动了蜀学从汉宋兼采向今文经学的转向,使四川成为晚清经学复兴的重镇。

二、文学成就:汉魏六朝诗派的复兴者

在文学领域,王闿运是汉魏六朝诗风的关键传承者。他提出“诗法备于魏晋”的创作论,主张“摹拟汉魏,自成一家”,其《湘绮楼说诗》系统梳理诗歌发展脉络,将汉魏至宋的诗风演变划分为“正宗”与“变体”。这种复古主张与同光体宋诗派形成鲜明对抗,被郭嵩焘誉为“天下诗莫盛于湘潭,尤杰者曰王壬秋”。

王闿运的诗歌创作实践着其理论主张。《湘绮楼诗集》收录千余首作品,其中《朱陵洞瀑》《登南岳祝融峰》等山水诗,以五古体摹写湖湘胜景,语言古朴凝练,被陈衍赞为“杂之古人集中,直莫能辨”。而《圆明园词》《哀江南赋》等时事诗,则以汉魏赋体书写家国兴衰,如《哀江南赋》用庾信旧韵痛陈太平天国之乱,被徐一士评价为“精气光怪,不可掩遏”。其骈文创作同样成就卓著,《秋醒词序》《嘲哈密瓜赋》等作品“单复兼行,骈散交融”,被瞿兑之称为“汉魏面目而无因袭痕迹”。

三、历史书写:直笔与隐晦的双重叙事

作为历史参与者,王闿运以双重身份介入历史书写。其《湘军志》以湘人视角记录镇压太平天国史,既直书曾国藩“功高震主”的隐忧,又揭露湘军内部“掠夺财物,滥杀无辜”的暴行。这种“不虚美,不隐恶”的史笔引发曾国荃等湘军将领强烈不满,最终导致书稿被毁重修。而《祺祥故事》则为肃顺被杀辩解,称其“重用汉臣,整顿吏治”,试图还原政治斗争的复杂性。

在个人日记中,王闿运则采用隐晦笔法记录时代变迁。《湘绮楼日记》跨越47年,以“春秋笔法”记载清末政局。如记录戊戌变法时仅写“京师有新政”,对辛亥革命则用“长毛复起”暗讽,这种“言在此而意在彼”的书写策略,既规避政治风险,又为后世研究提供珍贵史料。2022年中华书局整理出版的简体横排版《湘绮楼日记》,首次系统呈现其经史研究、书院教学及文学批评的日常实践。

四、人格风范:狂狷背后的士人精神

王闿运的狂狷形象历来争议不断。他曾在袁世凯称帝前夕赠联“民犹是也,国犹是也,何分南北;总而言之,统而言之,不是东西”,以谐谑方式表达政治立场;晚年独宠烧火老妈子周妈,被齐白石戏称为“湘绮师宠周妈,胜过名媛名妓”。这些行为看似荒诞,实则蕴含着对封建礼教的反抗——他拒绝续弦,打破“不孝有三,无后为大”的伦理枷锁;提携寒门弟子,挑战门第观念,其门生中既有贵族之后杨度,也有贫民子弟廖平。

这种矛盾性在其自挽联中达到统一:“春秋表未成,幸有佳儿述诗礼;纵横志不就,空余高咏满江山。”上联自谦学术未竟,下联抒写济世情怀,既是对一生的总结,也是对士人精神的坚守。正如黎元洪在神道碑文中所评:“先生之学,通经致用;先生之行,独立不羁。”这种将学术理想与现实关怀融为一体的精神,使其成为晚清士大夫阶层的典型代表。

王闿运的一生,是传统与现代交织的缩影。他以经学为舟楫,在学术海洋中开辟新航道;以文学为旗帜,在文化荒原上重建精神家园。其著作《湘绮楼全集》收录诗文、日记、史论等26种,成为研究晚清学术史、文学史、社会史的珍贵文献。当今天我们重读这位“狂士”的诗文,不仅能触摸到一个时代的温度,更能感受到中华文化在转型期的强大韧性。