在清朝末年的广东讼坛上,方唐镜是一个无法被忽视的名字。他以状师身份活跃于司法领域,凭借出众的辩才与诡谲的诉讼策略,在民间留下诸多传说,却也因行事作风饱受争议,成为岭南司法文化中极具代表性的矛盾符号。

仕途转折:从刑部差事到状师生涯

方唐镜1845年出生于广东新会潮连(今江门市蓬江区),自幼聪慧过人,早年通过乡试中举,成为满清举人。凭借优异的成绩,他进入刑部担任差事,负责刑案文书的整理与法律条文的研读。这段经历让他对大清律例了如指掌,也埋下了仕途转折的伏笔。

1870年代,方唐镜在刑部任职期间,发现一桩涉及权贵的案件存在重大疑点。他秉持家国情怀,向上司揭发案件背后的利益纠葛,却因牵连到当时权倾朝野的和珅势力,遭到报复性打击。和珅不仅将其革职,更下令“永不录用”,彻底断送了他的仕途。这一变故使方唐镜意志消沉,流连于青楼妓院,以放浪形骸麻痹内心的不甘。然而,他并未沉沦太久,愤世嫉俗的情绪逐渐转化为对朝廷官员的痛恨,最终选择转行成为状师,以另一种方式介入司法领域。

讼坛纵横:辩才无双与道德争议

作为状师,方唐镜的辩才堪称一绝。他精通律例条文,擅长捕捉案件漏洞,常以出人意料的策略扭转局势。在公堂之上,他能用三寸不烂之舌颠倒黑白,将无理辩为有理,甚至通过重新标点断句改变证据含义。例如,在某起房产纠纷案中,他仅凭调整租约的标点,便将“年租三十两”篡改为“年租三十万两”,令对手措手不及。这种“扭计”手段虽显狡黠,却也展现了其对法律文本的深刻理解。

然而,方唐镜的诉讼风格饱受诟病。他常与衙门勾结,利用律例漏洞为权贵服务,甚至不惜颠倒黑白、欺压百姓。民间传说中,他因长期为恶人翻案,导致幼子夭折,此后虽定下“三不打”原则(不打昧良心官司、不接欺压弱者案件、不为贪官污吏辩护),但早年劣迹仍难以抹去。他的行为与同时期的陈梦吉形成鲜明对比——后者以“扭计祖宗”自居,专为百姓伸冤,深受民间爱戴,而方唐镜则因“荒唐镜”的绰号成为讼坛反面典型。

文化符号:从民间传说到艺术形象

方唐镜的传奇经历在岭南地区广泛流传,成为民间故事的重要素材。他与陈梦吉、刘华东、何淡如并称“广东四大状师”,四人之间的智斗情节被编入鼓词、粤剧,成为说书艺人的经典曲目。例如,粤剧《扭计陈梦吉》中,方唐镜常以狡诈反派形象出现,与陈梦吉展开唇枪舌剑的较量,凸显民间对正义与邪恶的朴素认知。

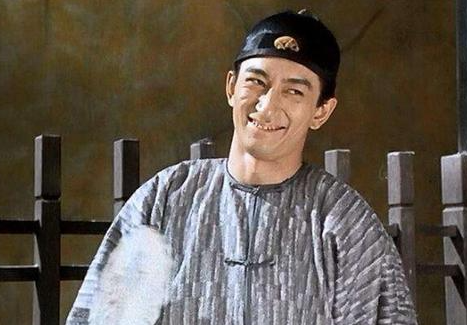

进入现代影视领域,方唐镜的形象被进一步艺术化。周星驰电影《九品芝麻官》中,他以“跳进跳出黄线”的荒诞举动,成为反派状师的经典代表;TVB剧集《铁嘴银牙》则赋予他复杂的人性维度——表面尖酸刻薄,实则对感情执着,因幼子夭折而痛改前非。这些改编虽夸张,却折射出公众对司法公正的永恒期待。

历史回响:讼师文化的双面镜鉴

方唐镜的职业生涯,恰逢清末司法转型期。传统讼师(状师)作为民间法律代理人,既承担着为百姓写状纸、申冤屈的职能,也因部分人勾结官府、操纵诉讼而饱受争议。方唐镜的矛盾性,正是这一群体复杂性的缩影:他既有对律例的深刻钻研,也有对道德底线的突破;既以辩才赢得讼坛声名,也因唯利是图沦为民间笑谈。

1900年,方唐镜病逝,结束了他充满争议的一生。他的故事,成为研究清末司法生态的重要样本。从刑部差事到状师生涯,从民间传说到艺术形象,方唐镜的传奇经历提醒后人:司法公正不仅需要律例的完善,更需从业者对道德底线的坚守。