公元753年,66岁的鉴真和尚在双目失明、历经五次失败后,终于率领弟子从张家港黄泗浦启航,成功抵达日本九州岛。这场持续十二年、六次启航的壮举,不仅改写了中日文化交流史,更以血肉之躯铸就了一座跨越时空的精神丰碑。其意义与影响,可从宗教传播、文化交融、文明互鉴三个维度展开剖析。

一、宗教革新:日本佛教的“正本清源”

鉴真东渡的核心使命是整肃日本佛教戒律。当时日本佛教虽受朝廷扶持,但僧团管理混乱,戒法松弛,甚至出现僧尼蓄养家眷、参与政治斗争的现象。鉴真携唐代佛教律宗典籍《四分律》及《律疏》等500余卷东渡,在奈良东大寺设坛传戒,为日本佛教确立了“三师七证”的正规受戒制度。他亲手为日本天皇、皇后及400余名僧人授戒,使日本佛教从民间信仰升华为国家宗教体系。

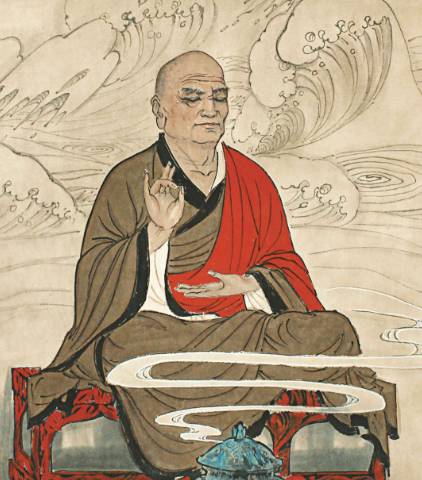

作为日本律宗开山祖师,鉴真创立的唐招提寺成为日本佛教律宗总本山。寺内金堂采用唐代“一明两暗”三间设计,单檐歇山顶、鸱尾高耸的建筑形制,成为日本天平时代建筑艺术的巅峰之作。日本《特别保护建筑物及国宝帐解说》评价其“乃今日遗存天平时代最大最美建筑物”,其斗拱结构、彩绘工艺至今仍为日本古建修复的范本。

二、文明互鉴:唐代文化的系统性输出

鉴真东渡堪称一场“移动的文化博览会”。随行团队中,有雕塑家、画师、医师、建筑师等各领域专家,他们将唐代最先进的技艺带入日本:

医学领域:鉴真精通《伤寒杂病论》,能凭嗅觉辨别200余种药材,撰有《鉴上人秘方》一卷。日本《本草医谈》记载,光明皇太后病危时,唯鉴真所进药方奏效,他因此被誉为“日本汉方医药之祖”。

艺术领域:弟子思托用“干漆法”塑造的卢舍那佛坐像,以木为芯、麻布为胎、漆灰塑形,突破了日本传统雕塑的写实风格,开创了“奈良样式”。唐招提寺千手观音像的42只手臂,每只姿态各异,展现唐代雕塑的动态美学。

工艺领域:鉴真带去的刺绣技法、书法真迹(如王羲之《丧乱帖》摹本)及唐代乐器,直接推动了日本“大和绘”“雅乐”等艺术形式的形成。

这种系统性文化输出,使日本奈良时代(710-794年)呈现出“唐风洋溢”的文化景观。正如郭沫若诗云:“舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

三、精神象征:超越国界的文明对话

鉴真东渡的精神价值,在于其以个体生命践行文明交流的普世理想。六次航行中,36人葬身大海,200余人下落不明,鉴真本人因第五次东渡时漂流至海南,积劳成疾导致双目失明。但他始终秉持“不至日本国,本愿不遂”的誓言,这种“明知不可为而为之”的勇气,成为中日友好交往的精神图腾。

其影响远超宗教范畴:

激发艺术创作:日本作家井上靖以鉴真为原型创作小说《天平之甍》,将其塑造为“为理想献身的殉道者”;中国京剧《鉴真大和尚》通过“双目失明仍坚持东渡”的情节,传递“信仰之光不灭”的主题。

推动学术研究:20世纪以来,中日学者联合考证鉴真航路,发现其第五次东渡的漂流轨迹与现代海洋学中的“黑潮”路径高度吻合,印证了唐代航海技术与自然认知的先进性。

促进民间交流:1980年,唐招提寺鉴真干漆像回扬州“省亲”,引发中日民众万人空巷的盛况;2025年张家港东渡苑遗址公园的考古发掘,再次唤醒人们对这段历史的集体记忆。