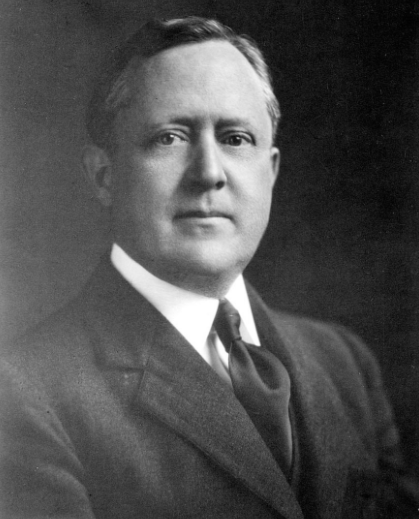

阿诺德·约瑟夫·汤因比(Arnold Joseph Toynbee,1889-1975)是20世纪最具国际影响力的历史学家之一,被誉为“近世以来最伟大的历史学家”。他以12卷本的《历史研究》为核心,构建了一套以文明兴衰为核心的全球史观,其著作不仅颠覆了传统史学的线性叙事,更以跨学科视角为后世提供了理解人类文明演进的独特框架。

一、《历史研究》:文明形态史观的奠基之作

汤因比耗时40年完成的《历史研究》是其学术生涯的巅峰之作。这部12卷本的巨著以“文明”为分析单位,将6000年人类历史划分为21个成熟文明(如中国、印度、希腊、西方文明)和5个夭折文明(如玻里尼西亚、游牧文明),并提出文明发展的“挑战-应战”理论:

文明的起源:文化诞生于人类对自然环境或社会挑战的创造性应答,例如中国文明在应对黄河泛滥与北方游牧民族侵扰中形成中央集权制度;

文明的生长:由少数“退隐与复出”的伟大人物(如孔子、释迦牟尼)引领社会变革,其创造力决定文明高度;

文明的衰落:当创造阶层丧失活力、多数人停止模仿时,社会失去应对新挑战的能力,如罗马帝国因制度僵化与道德堕落走向崩溃;

文明的解体:社会体系分裂为“统一国家”与“内部无产者”(如基督教徒)、外部无产者(如蛮族)的对抗,最终通过宗教或意识形态重构秩序。

该理论破除了“西方中心论”,将中国、印度、玛雅等文明置于同等地位,并预言21世纪中国将凭借文化韧性引领全球统一。尽管因忽略犹太文明等缺陷遭受批评,但其对文明周期性的洞察仍被视为现代史学的重要里程碑。

二、《人类与大地母亲》:环境史观的先驱性探索

汤因比晚年完成的《人类与大地母亲》以编年体形式,系统梳理了50万年前至20世纪70年代的人类文明史。这部著作的突破性在于:

全球史观:首次将中国、印度、伊斯兰世界等非西方文明纳入主流叙事,揭示文明间的交流与冲突(如丝绸之路上的技术传播、蒙古帝国对欧亚大陆的重构);

环境决定论:强调地理气候对文明命运的塑造,例如指出撒哈拉沙漠扩张迫使北非游牧民族南迁,间接导致古埃及文明衰落;

跨学科方法:融合地质学、生态学视角,分析农业革命如何改变人类与自然的关系,并警示工业文明对环境的破坏可能引发文明崩溃。

尽管部分观点因时代局限显得片面(如过度强调环境因素而忽视技术革新),但其对“人类命运共同体”的早期呼吁,与当代环境史研究形成跨时空呼应。

三、专题著作:文明危机与未来构想

汤因比的其他著作围绕文明危机与人类出路展开深度探讨:

《一个历史学家的宗教观》:提出“高级宗教”(如基督教、佛教)是解决现代性危机的关键,主张通过宗教复兴纠正人类的自我中心主义;

《文明经受考验》:针对二战后核威胁、人口爆炸等问题,呼吁建立“世界政府”以避免文明毁灭,并预言中国将主导全球治理转型;

《从东方到西方:环球游记》:通过1956-1957年的环球旅行记录,以历史学家的敏锐观察20世纪中叶的社会变迁,例如在印度看到“内部无产者”(低种姓群体)的觉醒,在伊朗反思石油经济对传统社会的冲击。

这些著作共同构建了汤因比对文明存续的终极思考:唯有通过道德革新、制度创新与跨文明对话,人类才能避免重蹈历史覆辙。

四、学术遗产:超越时代的启示

汤因比的著作对后世产生深远影响:

史学方法论:其文明比较研究法启发了布罗代尔的“长时段”理论、沃勒斯坦的世界体系理论;

全球治理观:对“世界政府”的设想与联合国改革、气候变化治理等现实议题形成对话;

中国文化认同:汤因比对中国“大一统”传统与儒家“和而不同”理念的推崇,为中西文明交流提供了理论支点。

尽管其理论因过度简化历史复杂性(如将文明兴衰归因于少数精英)遭受质疑,但汤因比始终强调“历史学家不应预言未来,但需为人类提供警示”。这种兼具学术严谨性与人文关怀的史观,使其著作在人工智能与气候危机交织的21世纪,依然焕发着独特的思想光芒。