在中国古代历史的长河中,少正卯的死因及其与孔子的关系一直是一个备受争议的话题。少正卯,作为春秋时期鲁国的一位知名思想家,其学说和言论在当时具有一定的影响力。而孔子,作为儒家学派的创始人,其思想和学说对中国乃至世界文化产生了深远的影响。那么,少正卯的死和孔子到底有没有关系呢?

一、少正卯与孔子的背景介绍

少正卯,春秋时期鲁国人,以其卓越的演讲能力和广博的知识吸引了大批追随者,其中包括不少原本属于孔子的学生。少正卯的学说和观点在当时具有一定的新颖性和吸引力,对孔子的思想地位构成了挑战。

孔子,儒家学派的创始人,提倡“仁、义、礼、智、信”等核心价值观,致力于推广自己的学说,以实现社会的和谐与秩序。在鲁国担任大司寇并代理宰相期间,孔子拥有了行使司法与执法权力的机会。

二、少正卯被杀的历史记载

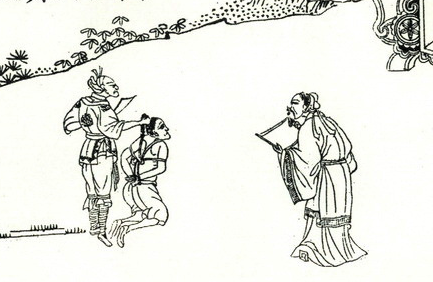

据《史记·孔子世家》和《荀子·宥坐》等古籍记载,孔子在担任鲁国大司寇并代理宰相后,以“言伪而辩,学非而博,顺非而泽,陷人于罪”等罪名将少正卯处死。孔子给出的理由是少正卯言辞虚伪、行为不端,对社会秩序构成威胁。这一事件在历史上留下了深刻的印记,也引发了后人对孔子与少正卯关系的诸多猜测和争议。

三、孔子与少正卯之死的关联分析

思想竞争:少正卯的学说和观点对孔子的思想地位构成了直接挑战。在孔子看来,少正卯的言论和行为可能扰乱社会秩序,破坏儒家的道德观念。因此,从维护自身思想体系和权威的角度出发,孔子有动机对少正卯采取行动。

权力运作:作为鲁国的大司寇和代理宰相,孔子拥有行使司法与执法的权力。他利用这一权力,以维护社会秩序和道德观念为名,对少正卯进行了处决。这一行为不仅体现了孔子的权力运作,也反映了他对思想传播的战略性维护。

历史背景:春秋时期,社会动荡不安,各种思想流派纷争不断。孔子作为儒家学派的代表人物,面临着来自其他思想流派的挑战和竞争。少正卯的学说和观点在当时具有一定的市场,对孔子的思想推广构成了障碍。因此,从历史背景来看,孔子与少正卯之间的思想竞争和权力斗争是不可避免的。

四、学术争议与观点

关于少正卯之死与孔子的关系,学术界一直存在争议。一些学者认为,孔子出于维护自身利益和权威的需要,对少正卯进行了处决;而另一些学者则认为,这一事件可能涉及到更复杂的历史背景和权力斗争,不能简单地归结为孔子个人的行为。此外,还有学者对孔子诛杀少正卯的真实性表示怀疑,认为这一事件可能是后人的杜撰或夸大。