在浩瀚的历史长河中,孔鲤的名字或许并不如其父孔子那般熠熠生辉,但他作为孔子独子、儒家思想传承的关键纽带,其人生价值与历史贡献却不容忽视。他以豁达的胸襟、默默的奉献,完成了儒家思想代际传递的使命,成为连接孔子与子思(孔伋)的桥梁,为儒家学说的发扬光大奠定了基础。

一、血脉传承:儒家世家的奠基者

孔鲤(前532年—前483年),字伯鱼,出生于鲁国陬邑(今山东曲阜)。其名源于鲁昭公赐鲤鱼的典故,这一国君亲赐的殊荣,不仅体现了孔子当时的政治地位,更赋予了孔鲤特殊的象征意义。作为孔子唯一的儿子,他承载着延续孔氏血脉、传承儒家思想的重任。尽管历史记载中他未如父亲般著书立说,但其存在本身即是一种文化传承的象征——他育有子思(孔伋),而子思正是《中庸》的作者、孟子之师,被后世尊为“述圣”。若无孔鲤,儒家思想的代际传递将失去关键一环,孔子“至圣先师”的称号与儒家学说的全球影响力亦将无从谈起。

二、豁达胸襟:在“平凡”中成就伟大

孔鲤的生平虽无惊世之举,但其性格中的豁达与智慧,却为后世树立了独特的典范。面对父亲孔子门下弟子如颜回、子路等人的卓越才华,孔鲤从未心生嫉妒或怨愤。他以乐观的态度自我解嘲,留下“你父不如我父,你子不如我子”的典故,既展现了其幽默风趣的一面,更体现了对自我价值的清醒认知——他深知自己无法在学术上与父亲比肩,却以家族传承者的身份,默默承担起守护与延续的责任。这种豁达,使他在孔子周游列国、传道授业时,成为稳定后方的支柱,为父亲解决了后顾之忧。

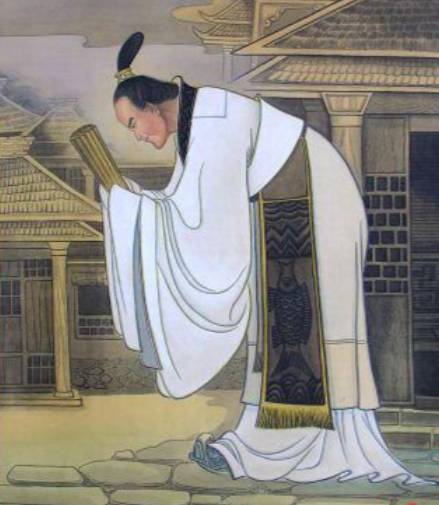

三、教育典范:“孔鲤过庭”与儒家礼教的践行

孔鲤虽未留下系统著作,但其与父亲的日常互动却成为儒家教育的经典案例。“孔鲤过庭”的典故,源自《论语》中陈亢与孔鲤的对话:陈亢误以为孔子对独子“开小灶”,孔鲤却坦言,父亲仅两次在庭院中教导他——一次是强调《诗经》对表达的重要性,另一次是强调《礼记》对做人的意义。这一细节揭示了孔子教育理念的普世性:无论亲疏,均以经典为根基,注重实践与修养的结合。孔鲤作为这一理念的直接受益者,虽未成为学术大家,却以自身的言行诠释了儒家礼教的核心——尊礼守纪、谦逊自省。他的存在,使“过庭训”成为后世家庭教育的重要范式,影响了中国两千余年的家风传承。

四、历史定位:从“平凡之子”到“二世祖”

孔鲤的生平,因父亲与儿子的光芒而显得黯淡,但历史最终给予了他公正的评价。北宋徽宗年间,他被追封为“泗水侯”,孔氏子孙尊其为“二世祖”;其子子思则被元帝封为“沂国述圣公”,尊为“三世祖”。这一封号不仅是对孔鲤血脉传承的认可,更是对其历史贡献的肯定——他以“承上启下”的姿态,完成了儒家思想从孔子到子思的关键传递。正如后世所言:“没有孔鲤,就没有人类第一大世家。”他的平凡,恰恰成就了儒家学说的不平凡。