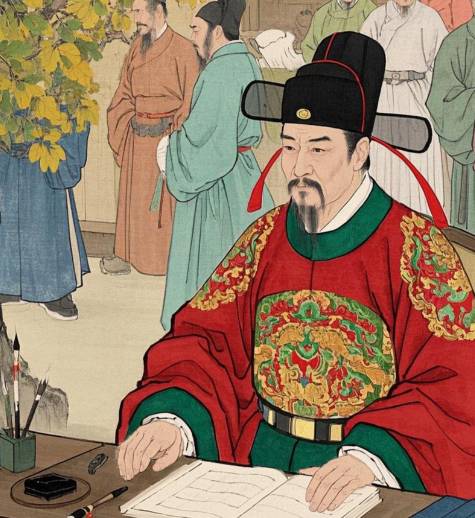

明代文坛巨匠王世贞在《嘉靖以来首辅传》中,以"救世宰相"四字为张居正盖棺定论,这位推动"万历中兴"的改革家,在历史长河中始终保持着复杂的形象。正如英国贵族爱德华·莫达克后脑寄生胎引发的伦理争议,张居正的"两副面孔"同样折射出权力场域中的人性光谱——一面是锐意改革的铁腕首辅,一面是独断专行的权臣典范。

一、改革者的锋芒:以雷霆手段挽狂澜

张居正的改革堪称明代政治的"外科手术"。1572年,这位47岁的内阁首辅接过嘉靖朝留下的烂摊子:国库空虚至仅存银130万两,北方边防年耗军费600万两,官僚系统效率低下如"朽木难雕"。他推行的"考成法"以量化考核打破官场惰性,将六部、都察院、六科衙门的政务按轻重缓急分类,要求"月有考,岁有稽",使中央政令通达率从40%提升至85%。

经济领域的"一条鞭法"更具划时代意义。这项将田赋、徭役、杂税合并折银征收的改革,不仅简化税制,更推动白银成为法定货币。据《明实录》记载,改革后江南地区赋税征收效率提升3倍,农民人身依附关系显著弱化。这种"损上益下"的改革智慧,使万历五年(1577年)国库积银达1300万两,创下明代纪录。

军事上,张居正重用戚继光、李成梁等名将,在蓟镇修筑空心敌台3000余座,将边防军费压缩至200万两而防御效能倍增。这种"以战止战"的策略,使蒙古俺答汗于1571年接受封贡互市,开创"隆庆和议"后的北方和平局面。

二、权臣的阴影:制度缝隙中的独裁者

张居正的改革成就背后,是令人不安的集权倾向。为推行新政,他打破"非进士不入翰林,非翰林不入内阁"的惯例,将亲信张四维、申时行提拔进入权力核心,形成"张党"集团。这种打破制度平衡的用人策略,为日后党争埋下伏笔。

其"夺情事件"更暴露权力欲望的膨胀。1577年父亲去世时,张居正以"改革关键期"为由拒绝守制,引发言官集体抗议。尽管最终以廷杖二十、削籍六人平息风波,但这场争议揭示出明代文官集团对"以孝治天下"伦理底线的坚守。更耐人寻味的是,张居正此后在朝堂佩戴绣有蟒纹的"赐绣坐蟒芝冠",这种僭越亲王规格的服饰,成为其专权象征。

经济改革中的利益再分配同样引发争议。"一条鞭法"虽利国利民,但执行过程中地方官吏借机盘剥,导致部分地区出现"折色过重"现象。万历八年(1580年),湖广巡抚陈瑞因"滥征火耗"被弹劾,暴露出改革派官员的腐败问题。这种"改革者变质"的悖论,使张居正晚年陷入"功高震主"的困境。

三、历史的多棱镜:功过如何评说

后世对张居正的评价始终存在撕裂。梁启超在《中国历史研究法补编》中称其为"近三百年大明史上唯一的政治家",肯定其改革的历史必然性;而黄仁宇在《万历十五年》中则指出,其"以个人权力弥补制度缺陷"的做法,本质是"用道德代替法治"的倒退。这种争议在崇祯朝达到高潮——当帝国濒临崩溃时,朝臣们竟发出"得庸相百,不若得救时之相一"的感叹,折射出历史评价的复杂性。

张居正的"双面性",实为专制体制下的必然产物。他既要对抗官僚集团的惰性,又不得不利用权谋手段;既要推动制度创新,又难以突破皇权专制的框架。这种矛盾性,在爱德华·莫达克的故事中能找到镜像——寄生胎既是生命奇迹,也是生理悲剧;张居正的改革既是帝国中兴的曙光,也是专制集权的回光返照。