在中国古代货币发展史上,"飞钱"作为一项突破性的金融工具,曾以"钱无翅而飞"的独特形态,为唐代商品经济的繁荣注入关键动力。这项诞生于唐宪宗元和年间的汇兑制度,不仅是中国古代金融史上最早的信用票据雏形,更以"异地取现"的创新模式,为后世纸币体系奠定了实践基础。

一、飞钱诞生的历史语境:钱荒与物流的双重困境

唐德宗贞元年间,朝廷为缓解财政压力,强制推行"钱帛兼行"政策,导致铜钱流通量锐减。至宪宗时期,长安城内已出现"京师商贾,赍钱易货者,肩相摩"的货币短缺景象。与此同时,随着扬州、益州等商业都市的崛起,长途贩运贸易规模急剧扩张,但笨重的铜钱运输却成为制约商业发展的瓶颈——每千贯铜钱重达四吨,商队往返千里需配备数十辆牛车,途中盗匪横行、损耗惊人。

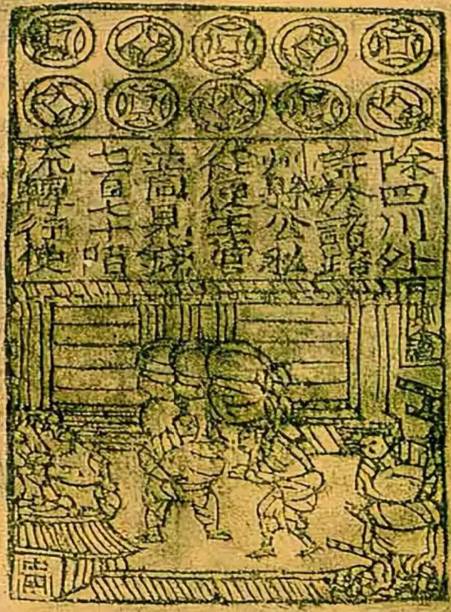

在此背景下,商人们创造性地利用唐代特有的"进奏院"体系(地方藩镇驻京办事处),将售货所得铜钱寄存于本道进奏院,换取标明金额与取款地点的"文牒"。这种"京师存钱、异地取现"的模式,使商人得以轻装奔赴各地采购,仅需凭"合券"即可在目的地提取等值铜钱,完美解决了资金安全与运输效率的矛盾。

二、飞钱的运作机制:官私并行的双轨体系

飞钱体系分为官营与私营两大系统:

官营体系:元和七年,朝廷将飞钱业务收归户部、度支、盐铁三司统管,商人每汇兑千贯铜钱需支付100文手续费。但因收费过高导致"商人无至者",政府被迫改为免费兑换。开宝三年,宋太祖设立"便钱务",建立全国性汇兑网络,商人可在京师存钱后,凭"便钱券"在地方州府取现,手续费降至2%。

私营体系:山西平遥富商、扬州盐商等大资本集团,通过跨区域联号经营飞钱业务。他们利用自身信用发行"私券",商人在甲地存钱后,可在乙地联号商号取现,形成早期商业信用网络。这种模式虽存在1-2个月的兑付周期,但商人可通过资金时间差获取利息收益。

三、飞钱的经济价值:重构货币流通生态

飞钱的出现带来三重变革:

降低交易成本:以扬州至长安的商路为例,传统铜钱运输需耗时45天、成本占比12%,而飞钱可将周期缩短至15天、成本降至3%。至会昌年间,全国飞钱年流通量突破3000万贯,相当于当时铜钱总量的15%。

突破地域限制:飞钱打破了唐代"钱禁"政策的地域壁垒。商人通过进奏院体系,可将关中铜钱转移至江淮、岭南等缺钱地区,有效调节区域货币供需。如元和年间,浙江盐商通过飞钱将年利润200万贯汇回本道,支撑了当地盐业生产。

催生金融信用:飞钱运作依赖严格的"合券"制度——文牒需一式三联,分别由存钱人、进奏院、取钱机构保管,兑付时需三联比对无误。这种设计孕育了早期票据防伪技术,为宋代"交子"纸币的发行提供了信用保障。

四、飞钱的衰落与遗产:从票据到纸币的演进

尽管飞钱在唐代后期已形成完整体系,但其发展仍受限于两个因素:一是铜钱本位制度下,飞钱始终作为铜钱附属品存在;二是私营飞钱因缺乏统一监管,屡发"空券"欺诈事件。至北宋天禧末年,随着四川地区"交子"纸币的推广,飞钱逐渐被更具流通性的纸币取代。

然而,飞钱的历史价值不容忽视。它首次将"价值储存"与"价值转移"功能分离,开创了"符号货币"的先河;其官私并行的管理模式,为后世票号业提供制度范本;更重要的是,飞钱证明了中国古代商人群体在缺乏现代金融理论的情况下,仍能通过实践创新解决复杂经济问题——这种务实精神,正是中国金融文明绵延不绝的基因密码。

当今天我们扫码支付时,或许很难想象,一千二百年前长安城的商人们,正手持飞钱文牒,在"钱飞千里"的惊叹中,书写着属于那个时代的金融传奇。