1618年5月23日,布拉格城堡的掷窗事件如同一颗火种,点燃了德意志新教徒与天主教同盟的百年积怨。这场最初以宗教冲突为表象的战争,最终演变为涉及三十余国、持续三十年的欧洲混战,其烈度之强、影响之深,堪称近代欧洲的"文明断层线"。从易北河畔的焦土到莱茵河的残垣,战争重塑了欧洲的政治版图、宗教格局与国际秩序,为现代国际关系奠定了基石。

一、政治重构:神圣罗马帝国的瓦解与民族国家崛起

战争最直接的后果是神圣罗马帝国的名存实亡。1648年《威斯特伐利亚和约》签订时,帝国境内300余个邦国获得完全主权,皇帝仅保留象征性权威。这种"诸侯联盟化"的转型,使德意志陷入长达两个世纪的分裂状态,却意外催生了现代民族国家的雏形——普鲁士与奥地利在战争废墟中崛起,通过军事改革与行政集权,逐步构建起中央集权体制。

法国与瑞典成为最大赢家。法国获得阿尔萨斯-洛林地区,将战略防线推进至莱茵河;瑞典控制波罗的海沿岸,成为北欧霸主。两国通过战争确立了"均势外交"传统,为18世纪欧洲国际体系奠定基础。西班牙则因尼德兰独立与无敌舰队覆灭,彻底丧失海上霸权,其殖民帝国开始瓦解。

二、宗教变革:从神权统治到信仰自由

战争终结了天主教一统欧洲的局面。和约确认加尔文宗与路德宗的合法地位,确立"教随国定"原则——诸侯有权决定领地宗教,但需保障少数派权利。这种妥协方案虽未完全解决宗教矛盾,却为宗教宽容铺平道路。荷兰与瑞士借此机会获得国际承认,其独立地位被写入条约,成为欧洲最早摆脱宗教战争的世俗化国家。

宗教改革的思想遗产在战争中进一步深化。马丁·路德"因信称义"的教义,通过战争中的血腥现实得到反证——当新教诸侯与天主教皇帝为权力而非信仰厮杀时,宗教异见逐渐褪去神圣外衣,转变为国家利益博弈的工具。这种认知转变,为启蒙运动"政教分离"思想提供了历史注脚。

三、经济转型:从封建农业到重商主义

战争对德意志经济的摧毁堪称灾难性。波美拉尼亚地区人口减少65%,西里西亚四分之一居民丧生,农奴制因劳动力短缺而"再版"——诸侯为恢复经济,将农民重新束缚在土地上。但这种倒退中孕育着变革:为弥补战争损失,普鲁士、瑞典等国推行重商主义政策,通过保护关税、殖民贸易与货币改革积累财富,为工业革命埋下伏笔。

军事技术的革新推动经济结构变化。瑞典国王古斯塔夫二世创建的常备军制度,要求国家建立专业化兵工厂与后勤体系,间接促进了冶金、纺织等产业的发展。荷兰则凭借战争期间的海上贸易垄断,确立金融中心地位,其阿姆斯特丹银行体系成为现代国际金融的雏形。

四、国际法诞生:从丛林法则到条约体系

《威斯特伐利亚和约》开创了以国际会议解决争端的先例。条约首次确立国家主权平等、领土完整、不干涉内政等原则,将罗马教皇的世俗权力限制在梵蒂冈一隅。这种"去神权化"的国际秩序,与威尼斯拉丁同盟、汉萨同盟等中世纪联盟形成鲜明对比——国家而非城邦或教会,成为国际关系的基本单元。

条约确立的常驻外交代表制度,使国际交往趋于制度化。各国开始设立专门的外交部门,培养职业外交官,形成"均势外交""大国一致"等现代国际关系理论。这种制度创新,为1815年维也纳体系与1945年联合国体系的建立提供了历史模板。

五、军事革命:从封建征召到职业军队

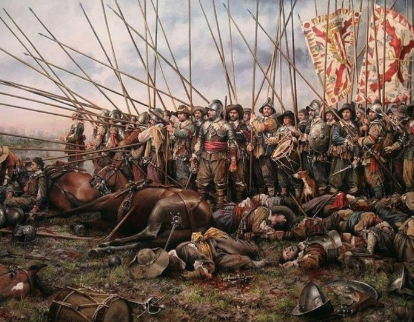

战争催生了近代军事体系的革命。古斯塔夫二世将火器比例提升至40%,创建独立炮兵部队,其"线性战术"取代中世纪方阵,成为欧洲军队标准编制。这种变革迫使各国进行军事改革:法国路易十四建立常备军制度,普鲁士腓特烈大帝将征兵制与严明军纪结合,形成"军国主义"传统。

军事技术的进步也改变了战争形态。1634年诺德林根战役中,西班牙方阵与瑞典火枪手的对决,预示着冷兵器时代的终结。战争期间,攻城炮、手榴弹等新式武器广泛应用,推动城市防御体系升级,间接促进了欧洲城市规划的现代化。