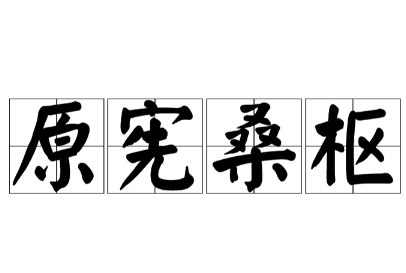

在《庄子·让王》的记载中,一扇用桑木制成的门轴,将一位隐士的清贫生活与超凡精神境界紧密相连。这扇门轴的主人,正是孔子弟子原宪;而“原宪桑枢”的典故,也成为中国古代文化中安贫乐道、坚守道义的象征符号。从战国时期的典籍记载到后世的文学演绎,这扇门轴承载的精神内核穿越时空,至今仍闪耀着独特的光芒。

一、典故溯源:桑木门轴与破瓮之窗

原宪,字子思,鲁国人,是孔子晚年弟子中的代表人物。他居住在鲁国时,住的是两间土坯房,房顶覆盖着未干的青草,门是用蓬草编织而成,门轴则是用质地柔软的桑木制成——这种木材因易变形,本非制作门轴的上选,却因贫苦人家无力购置硬木而成为替代品。窗户更为简陋:将废弃的陶瓮横嵌在泥墙中,形成圆形开口,雨天便用粗麻布堵塞遮雨。

《庄子·让王》这样描述他的生活场景:“原宪居鲁,环堵之室,茨以生草;蓬户不完,桑以为枢;而瓮牖二室,褐以为塞。”当衣着华贵的子贡驾着高头大马前来拜访时,看到的是原宪戴着开裂的帽子、趿拉着破草鞋、拄着藜木拐杖开门的场景。子贡惊问:“先生何病?”原宪正色答道:“无财谓之贫,学而不能行谓之病。今宪贫也,非病也。”这番对话,将物质贫困与精神富足的对比推向极致。

二、文化符号的演变:从实物到精神的嬗变

“桑枢”最初仅指代贫寒之家的建筑构件,但随着原宪故事的流传,逐渐演变为具有象征意义的文化符号。南朝江淹在《狱中上建平王书》中以“蓬户桑枢”自喻寒微出身;唐代骆宾王《上司列太常伯启》中“桑枢韦带”的表述,将桑木门轴与无饰皮腰带并置,构建出完整的寒士形象;宋代宋祁《李处士》诗“原宪桑枢贫不病”则直接借典赞颂隐逸高士。

在成语体系中,“桑枢”常与“瓮牖”“韦带”等元素组合,形成“桑枢瓮牖”“桑枢韦带”等固定表达。贾谊《过秦论》中“陈涉瓮牖绳枢之子”的记载,将“绳枢”(以绳系门为轴)与“瓮牖”并提,进一步强化了贫寒意象。这些成语在明清小说中广泛运用,如《醒世恒言》通过“桑枢”意象铺垫寒士命运转折,《儒林外史》则借其讽刺科举制度下的知识分子生存困境。

三、精神内核的传承:超越时代的道德启示

原宪的“桑枢”精神,本质上是儒家“安贫乐道”思想的具象化呈现。当子贡以世俗标准质疑其生活状态时,原宪以“学而不能行谓之病”的回应,揭示了知识分子对精神纯粹性的追求。这种追求在后世不断被重释:东汉司马徽采桑时以“原宪桑枢,不易有官之宅”反驳庞统的功名观;唐代吴筠《咏原宪子》诗“原生何淡漠,观妙自怡性”直接点明其超脱世俗的心境;明代《幼学琼林》将“原宪桑枢”与“范丹甑尘”(汉代隐士范丹以尘土积甑为食的典故)并列,作为安贫乐道的典范。

在当代语境下,“原宪桑枢”的精神价值依然具有启示意义。新疆维吾尔自治区纪委监委将其列为传统廉政文化典型案例,强调“宁可清贫守志,不愿浊富多忧”的现代价值。这种精神不是对贫困的美化,而是对物质欲望的超越——当社会普遍以财富衡量成功时,原宪的选择提醒人们:真正的尊严与自由,往往诞生于对精神原则的坚守之中。