公元前532年的鲁国陬邑(今山东曲阜),十九岁的孔子迎娶宋国亓官氏之女。一年后,鲁昭公特遣使者送来一条大鲤鱼,以示对这位年轻委吏的礼遇。孔子以“鲤”为子命名,字“伯鱼”,这个承载着国君荣宠的名字,开启了孔氏家族第二代传人的独特人生。

一、庭院中的教诲:诗礼传家的千年范式

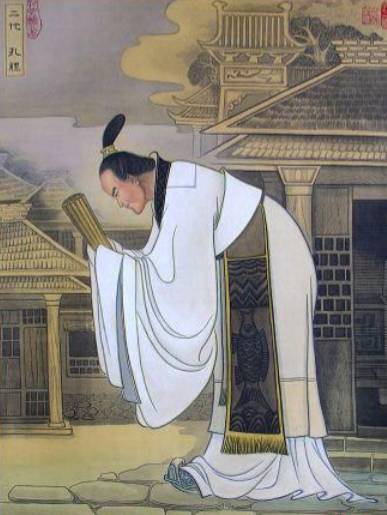

《论语·季氏》记载的“孔鲤过庭”典故,成为中华教育史上的经典场景。弟子陈亢两次目睹孔子在庭院中单独教导孔鲤,怀疑老师对儿子藏有私授。孔鲤的坦诚回应,揭示了孔子“有教无类”的教育理念:当孔鲤快步经过庭院时,孔子问他是否学过《诗经》,得知未学后告诫“不学诗,无以言”;另一次则强调“不学礼,无以立”。这种将经典学习与人格塑造相结合的教育方式,使“诗礼传家”成为孔氏家族绵延两千余年的家风。

曲阜孔庙内的“诗礼堂”,至今保留着孔子教子的历史场景复原。宋代朱熹曾在此题写“诗礼”匾额,明代学者王阳明更在此讲学时特别提及:“孔门家法,以诗礼为根本。”这种教育模式不仅塑造了孔鲤豁达的性格,更使《诗经》《礼记》成为中华文化的基因密码。

二、圣人之子的生命哲学:在平凡中见格局

作为孔子独子,孔鲤在《论语》中仅出现两次,却以独特方式诠释了儒家精神。当弟子们质疑他未能继承父亲学说时,孔鲤留下两则充满智慧的对话:对孔子说“你子不如我子”,对儿子孔伋(子思)说“你父不如我父”。这种看似矛盾的表述,实则展现了其超越世俗比较的胸襟——他既不因父亲的光环自卑,也不因儿子的成就自傲,而是以“各安其分”的态度践行着中庸之道。

孔鲤的豁达在丧葬礼仪中尤为突出。公元前483年,50岁的孔鲤先于父亲去世,孔子坚持“有棺无椁”的简朴葬礼,即便弟子颜回去世时家贫无椁,也未变卖马车为弟子添置。这种对礼制的坚守,使孔鲤之墓成为研究春秋丧仪的珍贵标本。曲阜孔林中的孔鲤墓,与孔子墓、孔伋墓形成“携子抱孙”的独特布局,见证着这个家族对礼制的世代传承。

三、血脉中的文化基因:从泗水侯到述圣公

孔鲤虽未留下学术著作,却通过儿子孔伋(子思)完成了文化传承的使命。作为《中庸》作者,子思将祖父的“仁”与父亲的“礼”融会贯通,开创思孟学派,被元文宗追封为“沂国述圣公”。这种三代传承的学术脉络,在曲阜孔庙的“崇圣祠”中得到具象化呈现——孔子像东侧的孔鲤牌位,与五代祖先共同接受后世祭祀。

北宋崇宁元年(1102年),宋徽宗追封孔鲤为“泗水侯”,这个封号蕴含着深刻的象征意义:“泗水”既是孔子讲学之地,也是儒家思想传播的源头。从孔鲤到子思的传承,印证了《孔子家语》的记载:“孔氏之学,伯鱼启之,子思述之。”这种文化基因的延续,使孔鲤成为连接孔子与孟子思想的重要纽带。

四、历史长河中的永恒回响

在曲阜孔庙的杏坛旁,一块明代石碑镌刻着“诗礼庭训”四个大字。每当游客驻足,仿佛能听见两千五百年前庭院中的对话:“鲤儿,学诗乎?”“未也。”“不学诗,无以言。”这简短的问答,不仅是个体生命的成长印记,更是中华文明传承的密码。孔鲤用他平凡而豁达的一生,诠释了何为真正的“圣人之子”——不是继承父亲的声名,而是传承家族的精神血脉。