在中国两千余年的帝制历史中,皇帝不仅是最高统治者的象征,更是中央集权制度的核心载体。然而,当我们将目光投向岭南边陲,南越武帝赵佗的特殊身份却引发了持续至今的争议:这位跨越秦汉两朝、享寿逾百岁的传奇统治者,究竟能否被纳入中国皇帝的序列?要解答这一问题,需从历史语境、制度框架与文化认同三个维度展开深入剖析。

一、历史语境:南越国的独立性与依附性

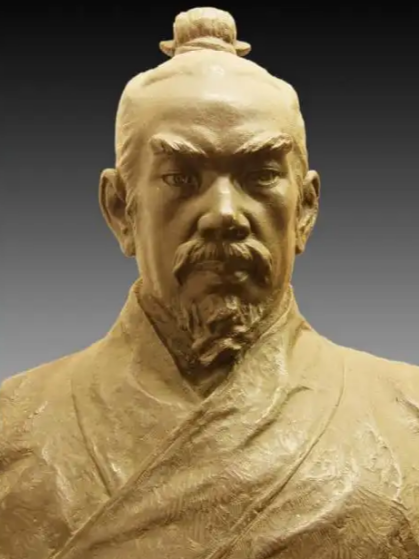

赵佗的统治生涯始于秦末乱世。公元前219年,他作为秦军副帅随主将屠睢南征百越,在岭南地区设立南海、桂林、象三郡。秦二世元年(前209年),中原爆发陈胜吴广起义,南海郡尉任嚣临终前嘱托赵佗"番禺负山险,阻南海,东西数千里……可以立国",并授予其"断绝新道,自备"的军事指挥权。赵佗随即封锁五岭关隘,诛杀秦朝官吏,于汉高祖三年(前204年)正式建立南越国,自称"南越武王"。

这一独立建国的行为,使南越国在形式上具备了国家实体的特征。据《史记·南越列传》记载,南越国"地方数千里,带甲百万有余",拥有独立的行政、军事与经济体系。然而,这种独立性始终伴随着对中原王朝的依附性:

政治称臣:汉高祖十一年(前196年),赵佗接受陆贾劝说,去除帝号,以"南越王"身份接受汉朝册封,成为汉朝藩属国。此后虽因吕后时期贸易禁令短暂称帝,但汉文帝即位后迅速去帝号,恢复臣属地位。

文化认同:赵佗在位期间大力推行"和辑百越"政策,将中原农耕技术、文字典章与岭南百越文化融合,其统治区域始终被视为"汉家疆土"的延伸。

军事防御:南越国虽拥有数十万军队,但其防御重心始终针对北方长沙国等潜在威胁,而非对抗汉朝中央政权。

这种"外王内帝"的双重身份,使南越国成为汉朝疆域内特殊的"国中之国",其统治者赵佗的皇帝称号也因此带有鲜明的地域性特征。

二、制度框架:皇帝称号的合法性边界

中国皇帝制度的核心特征,在于其"天子受命于天"的合法性叙事与"普天之下莫非王土"的统治逻辑。从这一制度框架审视,赵佗的皇帝身份存在显著局限性:

名义臣服与实际自治的矛盾

尽管赵佗在吕后时期曾公开称帝,但其统治区域始终未脱离汉朝"天下体系"。汉文帝通过修复赵佗祖坟、优待其亲属等手段,成功实现"不战而屈人之兵",迫使赵佗去帝号。这种政治博弈表明,南越国的皇帝称号缺乏中原王朝的正式承认,其合法性仅限于岭南地区。

制度继承的断裂性

中国皇帝制度具有严格的世袭传承体系,从秦始皇"始皇帝"到末代宣统帝,形成连续不断的统治谱系。而南越国仅历五世九十三年,其皇帝称号未被纳入中原正统史观,在《史记》《汉书》等官方史籍中均被列为"列传"而非"本纪",这从史学层面否定了其皇帝地位的合法性。

国际秩序的认知差异

汉代中国已形成以"朝贡体系"为核心的国际秩序,周边国家君主通常以"王""侯"等爵位接受册封。赵佗虽在岭南自称皇帝,但其外交活动始终以汉朝藩属国身份进行,未与其他独立政权建立平等外交关系,这种"内部称帝"的行为不符合国际秩序对皇帝身份的认定标准。

三、文化认同:历史记忆的建构与解构

赵佗皇帝身份的争议,本质上是历史记忆与现实政治互动的产物。在后世文化叙事中,这一争议呈现出明显的分化特征:

岭南地方史观的塑造

明清时期,随着岭南地区经济文化的发展,赵佗被地方精英塑造为"岭南始祖"。屈大均《广东新语》称其"开岭南之风气,功在禹下",这种叙事淡化了其臣服汉朝的历史事实,强化了南越国作为独立政治实体的象征意义。

中原正统史观的坚守

传统史家如司马迁、班固等,始终将南越国视为汉朝疆域的一部分。《史记·南越列传》明确记载赵佗"闻汉祖崩,乃自尊号为南越武帝",这种表述暗含对其皇帝身份的否定。清代学者赵翼更直言:"赵佗本秦吏,乘乱割据,非有天下之号也。"

现代学术研究的理性回归

当代史学界倾向于从多元视角审视这一问题。黄展岳等学者指出,赵佗的统治"促进了岭南与中原的经济文化交流",但其皇帝称号"属于地方政权首领的尊号,与中原王朝的皇帝不可同日而语"。这种观点既承认其历史贡献,又坚守了皇帝制度的边界。