府兵制作为中国古代兵农合一的典型制度,自西魏创立至唐开元年间废止,其兴衰始终与均田制紧密交织。这一制度的核心逻辑在于:通过土地分配实现兵源动员与军事成本控制的平衡,而均田制正是维系这一平衡的关键经济基础。从制度设计到实践运行,均田制对府兵制的支撑作用贯穿始终。

一、经济基础:土地分配与兵源动员的双重保障

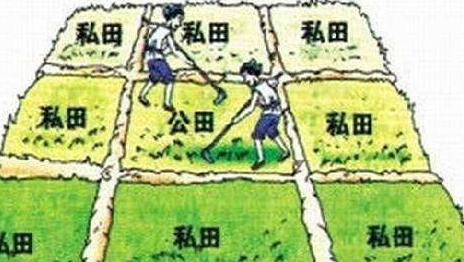

均田制通过按人口分配土地的制度设计,为府兵制提供了稳定的兵源基础。根据《均田制》记载,唐代均田制规定:丁男及十八岁以上中男受田一顷,其中永业田二十亩可世代继承,口分田八十亩则需在身死后归还国家。这种土地分配模式直接关联府兵制的选拔标准——政府将农民按贫富分为九等,六等以上农户每三丁选一丁为府兵,免除其租调但需自备兵粮、甲胄等装备。

土地与兵役的绑定机制形成双向激励:一方面,农民通过服兵役可获得免除租调的优惠,降低经济负担;另一方面,均田制保障了自耕农阶层的存在,使国家能够持续从拥有土地的农民中征召兵员。西魏权臣宇文泰创立府兵制时,正是通过均田制将东魏移民转化为军事力量,形成“以敌制敌”的战略优势。唐代关中地区军府密度最高,正因其均田制推行最为彻底,土地分配与兵源动员形成良性循环。

二、制度耦合:军事组织与土地管理的深度融合

府兵制的运行体系与均田制的管理框架高度契合。唐代府兵采取轮番宿卫制度,农民平时耕种,战时集结,服役年龄限定为20岁至60岁。这种“兵农合一”的模式依赖于均田制对土地和人口的双重控制:

户籍管理:均田制要求农民登记在册以领取土地,这为府兵制的检点提供了精确的人口数据。唐代通过“三长制”强化基层控制,确保均田农户与府兵兵源的一致性。

土地约束:为防止农民逃亡导致兵源流失,唐代规定有军府的州县禁止农民随意迁徙。关中地区因军府密集,土地分配严格受限,形成“畿内州不得乐住畿外”的特殊政策。

经济负担:府兵需自备装备的制度设计,隐含着均田制下农民具备一定经济能力的预设。唐代前期,均田农民通过耕种永业田和口分田,能够积累生产资料以承担兵役成本。

这种制度耦合在唐代达到顶峰。唐太宗时期,全国军府数量达634个,其中关中地区占261个,形成“举关中之众以临四方”的战略格局。均田制提供的土地资源与府兵制构建的军事体系相互支撑,共同铸就了唐代前期的强盛国力。

三、瓦解危机:土地兼并与制度崩坏的连锁反应

均田制的瓦解直接动摇了府兵制的经济基础。唐代中叶以后,土地兼并现象日益严重,均田制逐渐名存实亡。天宝年间,玄宗在诏令中承认:“王公百官及豪富之家,比置庄田,恣行兼并,莫惧章程。”土地集中导致三个致命后果:

兵源枯竭:失去土地的农民无力承担自备装备的负担,被迫逃亡以躲避兵役。天宝八年(749年),折冲府已“无兵可交”,政府不得不下令废除府兵制。

经济失衡:均田制破坏后,租庸调制无法推行,国家财政收入锐减。府兵制下“免租调”的优惠政策失去意义,进一步削弱了农民服兵役的积极性。

军事失控:为弥补兵源不足,唐代被迫改行募兵制,允许节度使就地招募职业士兵。这种转变导致“猛将精兵皆聚于西北”,中央军力空虚,最终引发安史之乱。

天宝十四年(755年),安禄山以15万蕃汉联军起兵叛乱,其兵源正包括大量因均田制瓦解而失业的农民。这场叛乱不仅终结了唐代盛世,也彻底宣告了府兵制与均田制共生体系的崩溃。