作为清代“扬州八怪”的核心人物,金农以诗书画印的全面造诣,在艺术史上刻下独特印记。这位半生游历、布衣终身的文人画家,50岁始学画却以“涉笔即古”的天才惊艳画坛。其代表作不仅承载着个人艺术追求,更成为清代文人画转型的缩影。

一、墨梅图:孤傲清冷的文人精神图腾

金农的梅花创作堪称艺术史上的里程碑。他突破传统梅花的工细妍丽,以“不钓阳鲚,而钓诸侯”的狂态,用淡墨干笔勾勒瘦硬枝干,花瓣则以浓墨点染,形成“清瘦孤高”的视觉张力。代表作《墨梅图》中,虬曲的梅枝如铁骨铮铮,零星绽放的花朵似寒夜星辰,题跋“虚心高节,挺立不屈,久而不改其操”直抒胸臆,将梅花升华为士人品格的象征。

这种创作理念贯穿其梅花系列:《东萼吐华图》以仰视视角展现梅枝的蓬勃生命力;《腊梅初绽图》用枯笔皴擦表现寒冬中的倔强;《玉蝶清标图》则以水墨氤氲营造空灵意境。金农甚至自号“耻春翁”,宣称“老梅愈老愈精神”,将梅花作为对抗时间流逝的精神载体。

二、漆书:金石气韵的书法革命

金农独创的“漆书”彻底颠覆传统书法审美。这种以扁笔侧锋书写的字体,横画粗重如刷漆,竖画纤细似刻刀,结体方整而布白险绝,形成“拙朴奇绝”的视觉冲击。代表作《度量如海帖》中,笔画如刀劈斧凿,墨色浓黑似漆,题跋“截取毫端,平扁如刷”道出创作秘诀。

漆书的形成源于金农对碑刻的深入研究。他自称“近得《国山》《天发神谶》两碑,字法奇古”,将汉魏碑刻的雄浑与金石文字的苍劲融入书法。这种“以笔为刀”的书写方式,不仅开创了清代碑学先河,更成为文人表达个性精神的载体。正如他在《漆书越纸古欧七言联》中所写:“古调自爱”,正是对这种返璞归真书风的最佳诠释。

三、山水人物图册:佛禅隐逸的视觉叙事

创作于73岁高龄的《山水人物图册》,是金农艺术思想的集大成者。这套12开册页以淡墨设色,构建出超然物外的精神世界:第一开《白描佛像》中,菩提树与佛陀构成庄严佛国,题跋“己卯八月”暗示创作时间;第七开《玉川煮茶图》以煎茶动作隐喻文人雅士的精神操守;第十二开《山僧叩门图》则通过空山寂寥烘托“无念为宗”的禅机。

册页中既有对传统的继承,如用“勾点夹叶法”描绘岸柳杂树,也有突破性的创新:人物造型古拙如陶俑,山石皴法似儿童涂鸦,这种“稚拙美”恰与金农“求拙为妍”的艺术理念相合。正如他在《秋林共话图》题跋中所言:“画到精神飘没处,更无真相有真魂”,道出了超越形似的艺术追求。

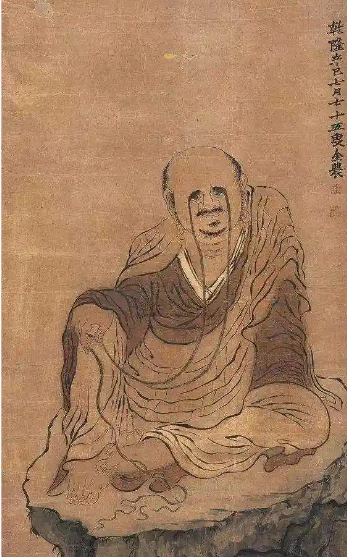

四、自画像:文人自省的视觉宣言

金农的《自画像》轴(纵131.3cm,横59.1cm)是其艺术人格的视觉化呈现。画中老者头戴斗笠,身着布衣,手持藤杖,面容清癯而目光深邃,背景仅以淡墨渲染山石。这种“减法”构图,将观者注意力集中于人物精神气质的传达。

值得注意的是,金农在画中刻意弱化细节刻画,却通过题跋强化文化身份:“心出家盫僧画记”的落款,既暗示其晚年“写经画佛”的修行生活,也隐喻着精神上的超脱。这种将绘画作为自我观照工具的做法,使《自画像》超越肖像画的范畴,成为文人画“以画载道”的典范。

五、艺术影响:从扬州八怪到现代美学

金农的代表作不仅定义了清代文人画的新高度,更对后世产生深远影响。其“以古为新”的创作理念,启发了齐白石“衰年变法”的勇气;漆书的金石气韵,为于右任标准草书的形成提供养分;而梅花系列中“清瘦孤高”的审美范式,至今仍是文人画创作的重要母题。

在当代艺术语境下,金农作品的价值愈发凸显。他突破传统技法的创新勇气,将个人情感与文化符号深度融合的创作方式,以及“以画载道”的精神追求,为当代艺术家提供了跨越时空的启示。正如美术史家薛永年所言:“金农的艺术,是传统文人画最后的光芒,也是现代艺术最早的曙光。”

从墨梅到漆书,从山水到自画像,金农的代表作构成了一个完整的艺术宇宙。在这个宇宙中,每一笔墨色都流淌着文人的风骨,每一道线条都镌刻着精神的追求。这些穿越时空的艺术精品,不仅见证着一位天才画家的创造历程,更成为中华民族文化基因中永不褪色的精神图腾。