在三国历史的宏大叙事中,刘备以仁德著称,其麾下文臣武将的忠诚与牺牲常被后世传颂。然而,网络上偶有“刘备杀孙乾”的传言流传,这一说法不仅与正史记载相悖,更与刘备“弘毅宽厚,知人待士”的形象严重冲突。通过梳理《三国志》《后汉书》等史料,结合孙乾的生平轨迹,可以清晰还原这段历史的真相。

一、孙乾:刘备创业早期的“外交枢纽”

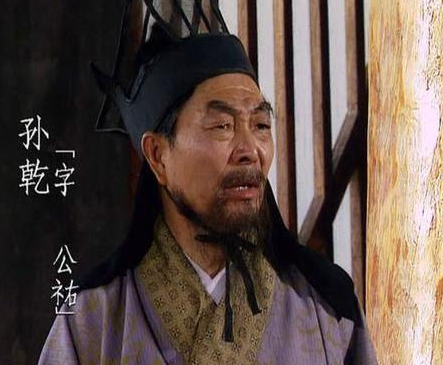

孙乾,字公祐,北海郡人,早年经大儒郑玄推荐加入刘备集团。作为刘备帐下最早的幕僚之一,他的角色远非普通文臣可比——在刘备势力最弱小的创业初期,孙乾凭借卓越的外交才能,成为连接各方势力的关键纽带。

徐州时期:从陶谦到刘备的权力过渡

建安元年(196年),陶谦临终前将徐州托付给刘备,并特意安排孙乾辅佐。这一安排绝非偶然:孙乾的家乡北海与徐州接壤,其政治资源与地域影响力对稳定徐州局势至关重要。刘备领徐州牧后,立即任命孙乾为“从事”,全面负责内政外交。

官渡前夕:说服袁绍的“烫手山芋”

建安五年(200年),刘备背叛曹操后,急需联合北方最大势力袁绍。此时袁绍正与曹操对峙官渡,对刘备的结盟请求态度暧昧。孙乾临危受命,以“动之以礼”的外交策略,成功说服袁绍接纳刘备。这一行动不仅为刘备争取到战略缓冲期,更展现了孙乾在复杂局势中的精准判断力。

荆州时期:刘表眼中的“能人”

建安六年(201年),刘备被曹操击败后南投刘表。孙乾与糜竺先行赴荆州拜见刘表,其周密的安排和得体的谈吐给刘表留下深刻印象。刘表在写给袁尚的信中特别提到:“每与左将军刘备、孙公祐谈及袁氏兄弟自相残杀,无不痛心疾首。”这一细节印证了孙乾在荆州高层中的影响力。

二、从“从事”到“秉忠将军”:刘备的信任与重用

孙乾的仕途轨迹,堪称刘备集团“论功行赏”的典范:

建安十九年(214年):刘备平定益州后,孙乾被拜为“秉忠将军”,位次仅次于糜竺,与简雍同列。这一封赏极具象征意义——糜竺是刘备最早的资助者,简雍是刘备发小,孙乾作为“外来幕僚”能获此殊荣,足见其功绩被高度认可。

武侯祠的永恒纪念:成都武侯祠“武将廊”中,孙乾塑像位列第二,仅次于赵云。这一布局由清道光二十九年(1849年)确定,反映了后世对孙乾历史地位的共识。

三、“刘备杀孙乾”传言的三大破绽

时间线矛盾

孙乾最后一次明确记载见于《三国志·蜀书·许麋孙简伊秦传》:“先主定益州,乾自从事中郎为秉忠将军,见礼次麋竺,与简雍同等。未几,卒。”即孙乾在担任秉忠将军后不久病逝,时间约在214-215年间。而刘备称帝是在221年,两者相隔近7年,所谓“登基时杀孙乾”纯属时间错位。

性格逻辑冲突

刘备一生以“不擅杀忠臣”著称。即便面对质疑其称帝合法性的雍茂,刘备也仅是“渐疏之”而非诛杀。反观孙乾,从徐州到益州始终忠心耿耿,甚至在临终前仍为刘备安排后事,这样的股肱之臣,刘备绝无杀害动机。

史料空白佐证

《三国志》《后汉书》《华阳国志》等正史均未记载孙乾被害,仅提及其病逝。若真有“杀孙乾”事件,以陈寿“直书其事”的笔法,不可能完全隐匿不录。

四、历史镜像中的孙乾:被低估的“全能型人才”

孙乾的传奇,不仅在于其外交成就,更在于他展现了乱世中“文臣的多元价值”:

军事才能:在刘备早期缺兵少将时,孙乾曾披甲守城,甚至亲自带兵作战。

内政能力:投奔刘表前,他周密安排荆州事务,为刘备保留了回归的退路。

人格魅力:刘表曾评价孙乾“雍容风议,见礼于世”,这种气质使其成为刘备集团对外展示形象的“活名片”。