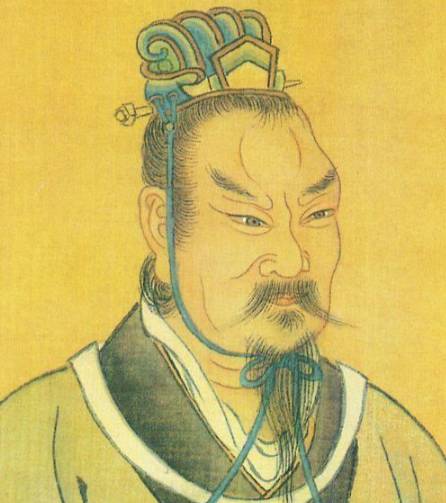

汉宣帝刘询(前91年—前48年)统治时期,西汉国力达到鼎盛,史称“孝宣中兴”。然而,这位明君在立储问题上却陷入两难:他明知长子刘奭“柔仁好儒”,与自己“霸王道杂之”的治国理念严重冲突,甚至预言“乱我家者,太子也”,却仍坚持立其为太子。这一选择并非单纯出于情感,而是政治格局、历史教训与权力平衡共同作用的结果。

一、情感羁绊:许平君之死与嫡长子情结

刘奭的生母许平君是汉宣帝的结发妻子,两人从民间患难夫妻到共掌天下,感情深厚。许平君因霍光家族的政治阴谋被毒杀,成为汉宣帝心中永远的伤痛。他曾在册立刘奭为太子时明确表示:“此朕故剑情深之证也。”这种对亡妻的愧疚与补偿心理,使刘奭的太子之位成为汉宣帝对许平君的终极承诺。

从制度层面看,刘奭作为嫡长子,继承皇位符合“嫡长子继承制”的传统。汉宣帝深知,若废黜刘奭改立其他儿子(如宠妃张婕妤所生的淮阳王刘钦),不仅违背礼法,更可能引发朝廷动荡。历史上,汉武帝晚年因废太子刘据导致“巫蛊之祸”,数万人丧生,刘据一脉几乎被斩尽杀绝。汉宣帝作为刘据的孙子,对这场悲剧记忆犹新,他绝不愿重蹈覆辙。

二、政治格局:外戚与儒臣的双重掣肘

汉宣帝时期,朝廷势力可分为三股:

外戚集团:以许平君家族为核心,辅以史良娣(汉宣帝祖母)家族和王皇后父亲(斗鸡时结识的友人)势力。这些家族与刘奭关系密切,形成稳固的支持网络。

儒臣集团:刘奭自幼受儒家教育,主张“重用儒生、施行仁政”,得到萧望之、周堪等儒臣的拥护。

法家残余:汉宣帝虽延续“霸王道杂之”的国策,但法家势力在霍光死后已式微,难以与前两者抗衡。

相比之下,淮阳王刘钦虽聪慧强壮,但其母张婕妤出身低微,缺乏政治根基。若立刘钦为太子,需为其构建新的权力集团,这可能引发外戚与儒臣的联合反对,甚至导致朝廷分裂。汉宣帝曾试图平衡各方势力,例如同时重用法家官员与儒臣,但刘奭即位后迅速倒向儒家,说明这种平衡本就脆弱。

三、历史教训:巫蛊之祸的阴影笼罩

汉武帝晚年因与太子刘据理念冲突,加之奸臣构陷,导致“巫蛊之祸”爆发。这场内乱中,刘据被迫起兵反抗,最终兵败自杀,其家族几乎被屠戮殆尽。汉宣帝作为刘据的孙子,自幼在狱中长大,后流落民间,对这场悲剧有着切肤之痛。

他深知,若废黜刘奭,需面对两重风险:其一,刘奭的支持者(外戚与儒臣)可能效仿刘据,以“清君侧”为名发动叛乱;其二,新太子若缺乏足够政治根基,可能成为权臣的傀儡,重演霍光专权的局面。汉宣帝曾对许家暗中封以高官,试图构建以刘奭为核心的权力体系,正是为了避免重蹈历史覆辙。

四、现实困境:无更优选择的无奈

汉宣帝并非没有考虑过其他方案。他一度对刘钦宠爱有加,常言其“像自己小时候”,并让其参与政事。然而,刘钦的势力始终无法与刘奭抗衡:

外戚支持:刘奭背后是许家、史家等传统外戚,而刘钦缺乏类似支持。

儒臣拥护:刘奭的儒家理念与当时士大夫阶层的主流思想契合,刘钦则因亲近法家而备受质疑。

制度约束:嫡长子继承制已深入人心,废黜刘奭需承担巨大的道德与政治风险。

此外,汉宣帝晚年身体衰弱,无力再发动一场类似“推恩令”的政治改革来削弱既得利益者。他只能选择最稳妥的方案:立刘奭为太子,并通过安排萧望之、周堪等儒臣辅政,试图在儒家框架内维持国家运转。

五、历史回响:刘奭即位后的西汉衰落

汉元帝刘奭即位后,迅速抛弃父辈的“霸王道杂之”,转而“纯任德教”,重用儒臣,导致法度废弛。他任用宦官石显专权,引发外戚、儒臣、宦官三股势力的激烈争斗,皇权逐渐旁落。最终,西汉在王莽篡权中灭亡。

这一结果似乎印证了汉宣帝的预言,但需指出的是,西汉的衰落是多重因素共同作用的结果:土地兼并加剧、流民问题严重、边疆战事频发……刘奭的治国失误只是加速了这一过程。汉宣帝的选择虽未能挽救西汉,但在当时的历史条件下,或许已是权衡利弊后的最优解。